Dans la deuxième séquence du documentaire Still recording[1], on voit Saeed Al Batal, l’un des co-réalisateurs, prodiguer des conseils, dans une sorte d’atelier de réalisation, sur la façon dont filmer les événements auxquels sont confrontés les habitants de la localité de Douma[2], dans la banlieue est de Damas, qui a échappé au contrôle du régime et qui se retrouve assiégée et soumise à des bombardements. Commentant avec un certain humour une séquence d’un film d’action américain en détaillant la construction de plusieurs plans, le réalisateur explique à son auditoire l’importance accordée à la façon de filmer, au-delà de ce qui est filmé. Cette séquence permet de mettre en lumière plusieurs éléments qui caractérisent la production de films documentaires syrienne d’après 2011. On voit tout d’abord les moyens limités, ce que l’on pourrait appeler familièrement la « débrouillardise », avec lesquels les réalisateurs, qui tournent dans les zones d’où le régime a dû se retirer, doivent composer. Ensuite, on remarque une tension entre, d’un côté l’importance et l’urgence de témoigner dans un contexte d’embargo de l’information imposé par le régime et, d’un autre côté, une constante attention à la façon de filmer. Cette attention se traduit par une réflexivité sur l’image qu’il s’agira de traiter à travers l’exemple de trois films documentaires : Still recording (Saeed Al Batal et Ghiath Ayoub, 2018), Le Sergent immortel (Ziad Kalthoum, 2014) et 194, Nous les enfants du camp (Samer Salameh, 2017)[3]. Si ce corpus peut sembler, au premier abord, très restreint au vu de l’ensemble de la production (Wessels, 255-262), les trois films sont toutefois représentatifs, au-delà des différences au niveau des dates, des durées et des conditions de tournage, à la fois de l’externalité caractéristique de la production et de la diffusion ainsi que de la diversité dans l’expression de la réflexivité. Plus précisément, il conviendra de nous interroger sur la façon dont ces documentaires intègrent cette dimension réflexive en l’articulant à une dimension éthique liée à une double interrogation, à savoir « comment filmer ? », mais aussi « que peut le cinéma ? » dans le conflit.

Pour ce faire, nous reviendrons, dans un premier temps, sur certaines caractéristiques relatives à la production documentaire syrienne indépendante des instances officielles du régime, puis nous mettrons en lumière plusieurs procédés à travers lesquels s’exprime un « je » dans les documentaires qui portent la réflexivité. Nous replacerons ces aspects dans une perspective plus large afin, notamment, de ne pas créer l’illusion d’un exceptionnalisme des documentaires syriens. Enfin, en nous référant aux trois films retenus, nous traiterons de la façon dont ceux-ci intègrent une dimension réflexive à travers laquelle les réalisateurs interrogent leur pratique dans une perspective de questionnement éthique.

Conditions d’émergence et caractéristiques des documentaires syriens d’après 2011

Les trois documentaires choisis reflètent l’externalité qui constitue l’une des marques de la création de documentaires tournés hors des instances étatiques. En effet, si le tournage des trois films s’est exclusivement déroulé en Syrie, à l’exception d’une séquence de 194, Nous les enfants du camp, la production, la post-production et la diffusion des documentaires sont extérieures au pays. Pour prendre l’exemple du film de Samer Salameh, il a été produit par l’association « Bidayyat » (« Débuts » en arabe) créée à Beyrouth en 2013, qui se consacre pleinement à la production essentiellement de documentaires syriens. 194, nous les enfants du camp a également bénéficié, à l’instar du Sergent immortel, d’un soutien du « Screen Institute Beirut »qui a participé au financement, lors des phases de développement du projet ou de la post-production, de nombreux documentaires arabes avant de réduire drastiquement ses activités suite à la perte de subventions extérieures ainsi que de l’« Arab Fund for Art and Culture » (Beyrouth) qui soutient de très nombreux projets dans les différents domaines de la création artistique dans le monde arabe. Quant à Still recording, produit par « Bidayyat », il a également reçu un soutien pour la post-production du « Doha Film Institute » (Qatar) qui accorde de nombreux financements pour des films arabes, dans leur très large majorité, qu’il s’agisse de fictions ou de documentaires. Si l’on aborde la diffusion des films, celle-ci se fait dans le cadre de festivals, parfois de sorties en salle ou diffusions à la télévision, ainsi que lors de nombreux événements et manifestations consacrés à la Syrie. Enfin, la diffusion est également placée sous le signe de l’externalité, les films étant soient montrés dans des festivals de cinéma ou dans des événements culturels portant sur la Syrie. Pour ne prendre que l’exemple du Sergent immortel, sans viser à l’exhaustivité, mentionnons que le documentaire a été présenté aux festivals de Locarno et de Turin dans leur édition de 2014, ainsi que dans des festivals ayant une moins grande visibilité comme le « Arabic and Mediterranean film festival of Catalonia (Barcelone) en 2014, le « Subversive Film Festival » (Zagreb), le « BBC Arabic Festival », le Medfestival (Rome) et le « Human Rights Human Wrongs Film Festival (Oslo) » pour l’année 2015, le « Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient » (Paris/Saint-Denis) en 2016, ou encore le « Dok. Fest » (Munich), la même année. Le film de Ziad Kalthoum a également été projeté dans de très nombreuses manifestations culturelles relatives à la Syrie. Sans toutes les citer, mentionnons « L’art en marche, artistes syriens d’aujourd’hui » (Cenon/Bordeaux) en 2015, « La Syrie vous regarde » qui s’est tenue à la cinémathèque québécoise de Montréal en 2016, ou encore dans le cadre d’« Une semaine pour la Syrie » organisée par la Ligue des droits de l’homme – Royan également en 2016. Très rares sont les documentaires à connaître une distribution en salles, comme cela a été le cas pour Still recording, en l’occurrence en France et en Italie, qui est, en outre, édité en support DVD, ce qui est aussi suffisamment exceptionnel pour être mentionné.

S’il est important de prendre en considération la dimension extérieure à la Syrie pour comprendre l’émergence d’une création documentaire indépendante des instances officielles, il convient de mettre en lumière certaines caractéristiques récurrentes de plusieurs documentaires par le biais desquelles s’expriment leur réflexivité. Celle-ci étant portée par la présence des réalisateurs que nous détaillerons par la suite, il convient de revenir sur la dimension individuelle de la création documentaire après mars-2011.

Dans le contexte du mouvement de révolte, certains réalisateurs, mais aussi réalisatrices, qui évoluaient de façon marginale par rapport au système étatique placé sous la tutelle de l’Organisation Générale du Cinéma (OGC) qui régente jusqu’à aujourd’hui la production cinématographique (Boëx, Cinéma et politique en Syrie 29-55), adoptent une démarche qui peut être qualifiée de « transfert de compétences dans l’arène contestataire » (Boëx, « Mobilisations d’artistes » 97). Les propos de Saeed Al Batal éclairent cet aspect lorsqu’il revient sur les prémices du projet qui aboutira à Still recording : « Nous étions jeunes, sans beaucoup de moyens d’agir, filmer est apparu comme une manière de se rendre utile, d’autant que l’on avait l’habitude des outils » (Béghin 31). Précisons que certains réalisateurs, à l’instar de Saeed Al Batal, le sont devenus de façon autodidacte et/ou en suivant des formations dispensées notamment par « Bidayyat », dans la foulée de l’éclatement de la révolte. Que cela soit par l’acte de rupture que représente, en soi, la réalisation d’un film sans aucune relation avec les instances étatiques et par le propos de leur film qui n’a plus à composer avec la censure, on peut ainsi considérer que les réalisateurs adoptent une position dans le champ politique qui peut s’apparenter, tout du moins dans certains cas, à un « enrôlement de la pratique cinématographique » (Boëx, « La création cinématographique en Syrie » 152). Une nuance mérite toutefois d’être apportée concernant cet engagement dans le champ politique qui ne peut être appréhendé de façon univoque, ni forcément comme une forme d’adhésion partisane. En effet, si l’on prend l’exemple du Sergent immortel qui ne comporte aucune ambiguïté sur la brutalité de la répression menée par le régime, un encart sur lequel apparaît le message suivant est inscrit en lettres blanches sur fond noir :

Sur ce, moi, la recrue sergent Ziad Kalthoum, proclame ma désertion de l’armée régulière, sans rallier les troupes révolutionnaires de l’armée libre, ni quelconque autre armée combattante sur cette planète, et ce en raison de ma quête de liberté et de paix. La seule arme que je puisse porter dans cette vie est ma caméra. (je traduis)

Ce message traduit une position claire du réalisateur consistant à appréhender le conflit à travers son outil de travail. Ainsi que cela transparaît également dans le message final du film de Ziad Kalthoum, la place du « Je » dans les documentaires est liée à une interrogation quant au rôle du film par rapport à la crise syrienne. Dans ce contexte, les réalisateurs ne demeurent pas happés par la seule restitution ni par l’instantanéité des événements, mais cherchent plutôt à les appréhender de façon subjective, via des récits individuels (Boëx, « La création cinématographique en Syrie » 152). Ces démarches s’inscrivent dans un temps long, avec des tournages qui peuvent s’étendre sur plusieurs années, comme celui de Still recording qui a duré plus de quatre ans (2011-2015) ou de 194, Nous les enfants du camp qui a duré plus de deux ans et qui est le fruit de six années de travail entre le début des prises de vues en 2011 et sa projection en première mondiale au festival « Visions du réel » (Nyon, Suisse) en 2017. Cette temporalité longue est à mettre en relation avec à la fois le besoin de montrer un autre récit du mouvement de révolte que celui tenu par le régime et le recours au documentaire qui s’impose comme le meilleur support pour un projet de longue haleine tout y en intégrant une dimension éthique, ainsi que cela apparaît dans la citation de Saeed Al Batal :

Lors d’un des massacres de Douma, en juin 2012, que l’on voit dans le film, j’ai compris que les images étaient capitales pour le futur, pour combattre la propagande du régime et sa réécriture de l’histoire. C’est là qu’on a commencé à parler d’un film sur la révolution qui montrerait les batailles de Douma, […], et de Damas, […]. On voulait raconter la libération depuis le territoire du régime, celui de la capitale, et depuis les territoires rebelles. Pour cela, il fallait le cinéma. Les reportages ou les vidéos pour Internet ne nous permettaient pas d’aborder les questions morales avec suffisamment d’ampleur. À cet endroit, nous sommes persuadés que seul l’art peut nous aider. (Béghin 31)

La présence d’un « je » ainsi que la dimension réflexive liée à l’éthique qui caractérisent, tout du moins pour une part, la création documentaire méritent d’être replacées dans un contexte plus large, à la fois afin d’éviter toute forme d’exceptionnalisme des films syriens et pour mettre en exergue des aspects qui seront développés ci-dessous. Certes, la présence d’un « je », ou ce qu’on peut qualifier d’« autoreprésentation », est extrêmement répandue sous plusieurs formes dans la création cinématographique, qu’il s’agisse de l’« autobiographie [qui] rend compte d’événements concernant une figure auctoriale ou son entourage clanique » (Johan van der Keuken, Alain Cavalier), de l’« autoportrait [correspondant] à la captation la plus immédiate possible de l’activité créatrice elle-même » (Jean-Luc Godard, Chantal Akerman) ou encore l’« autofiction [renvoyant à] l’intrication d’éléments d’ordre autobiographique et d’éléments d’ordre fictionnel » (Avi Mograbi) (Guido 21-22). Cependant, même s’il y a eu des balbutiements dans les années 2000 en Syrie (Boëx « Taḥyâ as-sînamâ ! » 243-45), en raison notamment de l’utilisation de petites caméras vidéo numériques qui permettent le « développement d’un cinéma de l’intime ou du “je” » (Guido 22), ces expériences demeurent confidentielles, tant au niveau de leur nombre, du cercle restreint d’individus qui participent à ce mouvement que de la diffusion de ces films. En outre, selon Ziad Adwan, dramaturge, metteur en scène et ancien enseignant à l’Institut supérieur d’art dramatique de Damas, qui a été conseiller artistique sur Le Sergent immortel, le « je » des réalisateurs demeurait caché, si bien que ce n’est qu’une fois après avoir quitté la Syrie qu’ils pouvaient exprimer publiquement une forme d’absence dans leur propre pays (Adwan 34). Or, d’après lui, la création documentaire d’après 2011 se définit, au contraire, par la présence de ce « je » des réalisateurs (Adwan 34).

Aussi, bon nombre de documentaires syriens peuvent être appréhendés en tenant compte du fait que « le film documentaire repose sur une configuration énonciative particulière, dans la mesure où un même individu s’empare de plusieurs instances ou canaux du matériau signifiant » (Goursat 63). Dans cette perspective, le « Je autobiographique » constitue « un sujet corporel » qui « se manifeste à l’écran par le timbre de la voix sur la bande sonore et/ou par la présence de son corps » (Goursat 69). Concernant l’utilisation de la voix des réalisateurs, elle peut être « off » comme dans Still recording et Le Sergent immortel avec le réalisateur qui s’adresse aux individus présents dans le cadre tout en restant hors-champ ou « over »[4] comme dans 194, nous les enfants du camp. Comme cela apparaîtra ci-dessous, quel que soit le procédé retenu, les réalisateurs cherchent une façon de s’inclure dans ce qui se passe, de ne pas être au-dessus de la situation. En effet, la voix-over renvoie à une « voix-je », qui est celle du réalisateur, en l’occurrence, Samer Salameh et qui, loin de se poser comme omnisciente, formule « l’expression de doutes », tout en permettant de partager une part de l’intimité du réalisateur – « restitution d’un état d’esprit, d’une émotion » – avec le spectateur, mais également d’organiser le récit en livrant un « itinéraire physique ou spirituel » (Fiant 2-3). Or, cette organisation du récit constitue justement un aspect central de la réflexivité qui structure le film de Samer Salameh dont les apparitions dans le profilmique sont souvent ponctuées d’un commentaire en voix-over ou voix-je.

Outre la voix, la présence des réalisateurs se manifeste à travers la dimension corporelle, dans la mesure où certains d’entre eux sont présents dans le champ, c’est-à-dire dissociés, par moments, du preneur d’image, ou apparaissant à travers des parties de leur corps, voire leur ombre, comme dans Le Sergent immortel. On se trouve, dans certains cas, face à un dispositif autobiographique reposant « sur l’identité entre le réalisateur, le filmeur et le personnage » avec une « personnalisation de l’énonciation » (Goursat 70).

Or, précisément, cette « personnalisation de l’énonciation » apparaît dans des récits « à la première personne », si bien que c’est « à travers le prisme de la première personne et de la micro-histoire que nombre de sujets sont traités, qui relatent des expériences individuelles ou collectives, souvent exceptionnelles ou traumatiques » (Noortwijk van 262) en l’occurrence le mouvement de révolte, puis le conflit. C’est dans l’expression de cette première personne que réside la réflexivité autour de laquelle se structurent les documentaires de notre corpus ainsi que de nombreux autres. Il est également possible d’articuler cette réflexivité à l’éthique présente dans les documentaires, incluse, dans cette optique, dans la catégorie « art » comme le fait d’ailleurs Saeed Al Batal, car :

[…] d’un point de vue sémiotique et cognitif, la fonction de l’art, en tant que forme de métacognition, est de représenter l’expérience et la conscience humaines, à la fois en trouvant un sens nouveau dans ce qui nous est familier et en pensant de façon imaginative aux éléments de l’expérience qui ne nous le sont pas, et qui, dans une certaine mesure, échappent toujours à la signification (Noortwijk van 265).

Par conséquent, confrontés à un bouleversement totalement inédit auquel ils sont parti prenantes, les réalisateurs des trois films du corpus, mais également beaucoup d’autres, s’interrogent, à travers des récits à la première personne, sur la façon de représenter le mouvement de révolte et le conflit. C’est cette recherche, au plein cœur de la tourmente, confrontés à l’urgence tout en essayant de s’y extraire pour porter leur regard, qui constitue leur éthique. Si celle-ci peut être appréhendée tant dans son rapport aux individus filmés qu’aux spectateurs dont il faut respecter la dignité pour gagner la confiance des uns et des autres à travers une norme qui doit être redéfinie constamment en fonction des lieux et des contextes (Nichols 163), les débats concernant l’éthique dans les documentaires syriens ont avant tout porté, face au déchaînement de la violence, sur la question de la manière de filmer les corps sans vie tout en préservant leur dignité (Zabunyan 2016 ; Appelt 2017).

Une réflexivité éthique

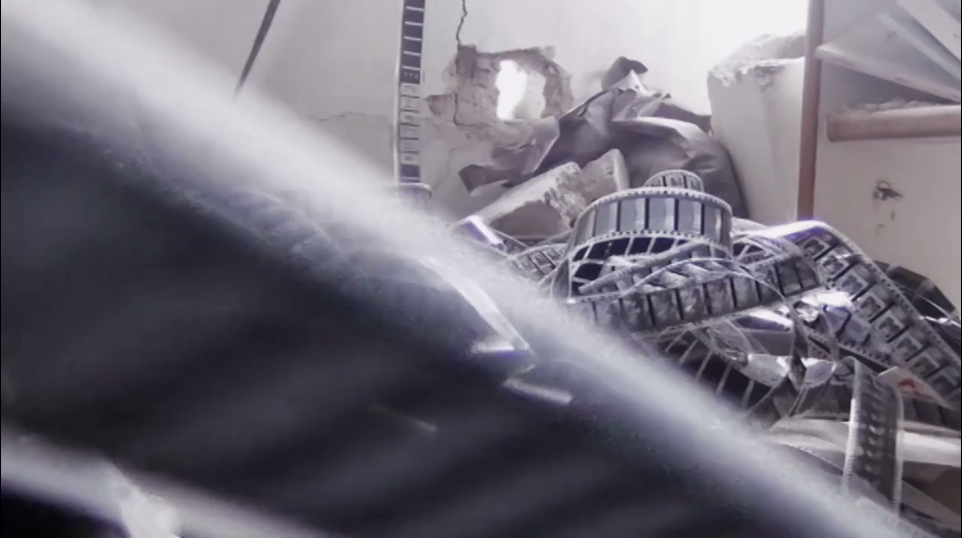

Cette question se retrouve, entre autres, dans une séquence du documentaire Still recording(2018), lorsque le réalisateur se rend de nuit dans une petite galerie marchande où sont étendus les corps sans vie de civils tués par les forces du régime et qui reposent à même le sol devant les stores baissés des échoppes. Précisons que cette séquence suit celle où Saeed Al Batal dispense son enseignement. La fin de sa présentation porte justement sur la façon de filmer les êtres humains. En conclusion, il cite une phrase qu’il affectionne – « L’image est le dernier rempart contre le temps »[5]– qui lui permet de souligner que chaque image filmée deviendra un document dans une cinquantaine d’années. Il adresse ces dernières paroles à son auditoire comme pour assurer ceux qui l’écoutent de leurs capacités : « Sachez pourquoi vous tenez une caméra entre les mains. Une fois que vous savez pourquoi, le reste ira tout seul ». Le passage, par le biais du montage, de la théorie à la pratique dans la séquence suivante où lui-même se retrouve à filmer ces corps sans vie souligne l’imbrication de la dimension réflexive et éthique du film. À mesure qu’il s’approche des corps et que l’on perçoit son ombre projetée sur le mur, se pose pour le réalisateur une question sur la manière de filmer les dépouilles étendues sur le sol [Fig. 1].

Figure 1. Still Recording : approche des corps 1.

Aussi, la séquence est-elle empreinte d’une tension entre l’urgence de témoigner des exactions commises envers la population et le devoir pour l’opérateur des prises de vues confronté à cette situation de ne pas ôter leur toute dignité à ces corps. C’est dans la recherche de cet équilibre précaire, consistant à trouver la façon adéquate de conserver la dignité des corps meurtris que se situe l’éthique du réalisateur. Dans un premier temps, l’impression que le réalisateur tente d’appréhender le passage de la vie à la mort surgit, en rendant compte de la violence extrême dans laquelle s’est effectuée ce passage. En effet, il filme en très gros plan la main d’une des victimes, dans la paume de laquelle courent deux petites fourmis à peine perceptibles, faisant coexister le monde des vivants et la violence effroyable soulignée par les taches de sang [Fig. 2].

Figure 2. Still Recording : approche des corps 2.

De même, sur l’avant-bras d’une autre victime, on distingue une montre, indiquant que le temps s’est arrêté pour son propriétaire, alors qu’il défile pour le réalisateur. On perçoit la chemise maculée de sang, un bras replié sur le torse, témoignant à nouveau de la mort violente. Dans les deux cas, le choix du réalisateur consiste à ne pas rendre identifiable ces deux personnes, tout en permettant de saisir l’effroi de la situation. Puis, il se concentre sur ce qu’il advient des corps en filmant un individu en train d’écrire sur un drap blanc servant de linceul le nom de la personne enveloppée à l’intérieur et la date à laquelle elle a été tuée. En filmant cette scène, Saeed Al Batal permet à cette victime de ne pas rejoindre anonymement le cortège des victimes sans noms tout en n’attentant pas à sa dignité, dans la mesure où l’on ne perçoit pas son visage. Toutefois, on a l’impression que la tension se déplace et qu’elle se situe dans le risque de voir toutes ces victimes ne constituer plus qu’un groupe indistinct de « martyrs », comme cela est écrit sur les draps blancs, les renvoyant ainsi à une autre forme d’anonymat, d’autant plus que l’alignement des corps enveloppés dans leurs linceuls de fortune renforce cette impression. Par ailleurs, le réalisateur montre également le travail de documentation d’une équipe réduite au preneur d’images et au reporter qui commente les images de la tuerie. Celui-ci, s’exprimant avec un débit saccadé, très rapide et qui semble artificiel, présente les corps étendus comme des martyrs, des cadavres, les renvoyant, faute de temps, dans l’urgence de témoigner, à la liste interminable des morts du conflit. Se trouvant ensuite devant un fourgon à l’intérieur duquel sont entreposés des corps sans vie qui doivent être déplacés, celui qui remplit la fonction de journaliste ne peut effectuer son commentaire, tant l’odeur émanant des corps est insoutenable. L’équipe de reporters locaux documente certes la réalité des morts du conflit, mais, involontairement, renvoie ceux-ci à cette seule dimension, à un amas de cadavres dégageant une odeur pestilentielle. Sans élaborer de hiérarchie entre travail de l’équipe de reporters dans l’urgence et sa propre pratique filmique, apparaît toutefois une différence liée à la recherche d’un point d’équilibre entre le témoignage et le souci éthique, indissociable de la réflexivité dans un tel contexte. C’est à travers le regard que porte le frère d’une des victimes que Saeed Al Batal parvient à le faire sortir de l’anonymat dans lequel risquaient de sombrer les morts. L’homme désigne son frère parmi les corps enveloppés dans des draps en s’adressant au réalisateur et lui explique les raisons pour lesquelles il a été tué par les forces du régime, pour avoir porté assistance à son cousin, en l’occurrence [Fig. 3].

Figure 3. Still Recording : approche des corps 3.

Alors qu’il est désormais hors-champ, l’homme explique que les corps enveloppés dans leurs linceuls et étendus côte à côte sont les membres d’une famille, habitant le même immeuble, si bien qu’émerge le récit d’une réalité qui touche une partie de la population syrienne, celle de Douma dans ce cas précis, replaçant ces morts dans leur cadre de vie et d’engagement. Interpellé et sollicité par cet homme, le réalisateur trouve la façon de redonner ainsi une identité, sans manquer à leur dignité par des images dégradantes, à ces corps alignés, semblables à tous, mais différents de chacun.

En raison de la situation dans laquelle il se trouvait alors – conscrit dans l’armée et assistant sur le tournage du film de fiction Une échelle pour Damas (Mohammad Malas, 2013), Ziad Kalthoum a pu mener une réflexion à partir de l’image dans laquelle il questionne le rôle du cinéma à une période où, en 2012, le mouvement de révolte en Syrie bascule dans un conflit armé. L’idée de départ du documentaire Le Sergent immortel se conçoit comme une forme de réaction au fait que les membres de l’équipe du film à laquelle il appartient ainsi que les personnes rencontrées aux abords ou sur les lieux du tournage du film de Mohammad Malas ne peuvent que se sentir impuissants face à ce qui se déroule à quelques kilomètres[6], tandis que les images des frappes aériennes sur Douma menées par l’aviation du régime défilent sur les écrans des téléviseurs allumés sur le tournage d’Une échelle pour Damas. Contraint à une sorte de « schizophrénie » due, entre autres, à sa fonction d’assistant-réalisateur et à ses obligations militaires, Ziad Kalthoum débute la réalisation de ce qui deviendra Le Sergent immortel sans avoir une idée précise et prédéfinie de ce qu’il ferait des images filmées. Il commence ainsi à recueillir les témoignages des acteurs, des figurants, des membres de l’équipe technique, qui sont pour certains d’entre eux en faveur du mouvement de révolte, ainsi que d’anonymes rencontrés sur les lieux de la capitale où est tourné Une échelle pour Damas, au gré de l’évolution de la situation et de l’avancée du tournage[7]. Dans la mesure où il est comme partagé entre le temps passé sur le tournage du film de Mohammad Malas et dans la caserne, le Théâtre Bassel Al-Assad, cinéma dans lequel plus aucun film n’est projeté depuis longtemps, Ziad Kalthoum, en partant du motif du cinéma, opère dans son film une double remise en question bien qu’il ne confonde pas les enjeux, à savoir celle des récits sur lesquels reposent le régime ainsi qu’une certaine forme de cinéma dans laquelle il ne croit plus, car elle ne permet pas de saisir ce qui se passe dans le pays. Ce faisant, sans placer la rhétorique du régime et le cinéma de fiction tourné avec les autorisations officielles sur le même plan, Ziad Kalthoum installe la réflexivité au cœur de son propre film, ainsi que nous pouvons le voir à travers les exemples de plusieurs séquences.

Ce sont d’abord les fondements sur lesquels reposent les récits soutenus par le régime pour se légitimer qui sont mis à nus à travers les séquences filmées dans la caserne, soit le théâtre Bassel Al-Assad, où Ziad Kalthoum est consigné. Filmant à la dérobée avec un téléphone portable les fresques murales représentant l’engagement pour le panarabisme ou la défense de la cause palestinienne ainsi que les portraits de Hafez et Bachar Al-Assad, il fait ressortir la vacuité de ces fragments de propagande. Les cadrages en gros plans, voire même en très gros plans, de ces portraits et peintures murales, résultant aussi des conditions dans lesquelles ces images ont été prises, traduisent l’omniprésence, voire la saturation, dans l’espace public, des récits du régime et de ceux qui les portent [Fig. 4.1-4.4].

Figures 4.1-4.4. Sergent immortel : Symboles du pouvoir.

Cependant, Ziad Kalthoum filme des lieux vides, déserts, comme si les figures du pouvoir occupaient certes l’espace sans partage, mais se retrouvaient seules, enfermées dans un monologue et isolées de la population contre laquelle elles lancent une répression féroce. Dans ce cinéma, lieu de pouvoir abandonné, ces peintures d’une autre époque véhiculent des mythes et des discours que le documentaire de Ziad Kalthoum cherche à dévoiler.

Ensuite, au-delà des récits portés par le régime, Ziad Kalthoum se distancie d’un certain cinéma car celui-ci n’est pas en mesure de saisir le conflit qui affecte directement plusieurs membres de l’équipe du film de Mohammad Malas comme l’un des techniciens vivant à Douma, localité bombardée par l’aviation du régime. Cette distanciation qui marque une forme de réflexivité se traduit par le « détournement » de séquences d’Une échelle pour Damas en train d’être tournées.

Cette prise de distance est renforcée par la durée des plans et le cadrage entre les séquences « détournées » et celles incluant les personnes rencontrées sur le tournage [Fig. 5.1-5.2].

Figures 5.1-5.2. Sergent immortel : aux abords du détournage.

Si les séquences consacrées aux échanges avec ses interlocuteurs (techniciens, acteurs, figurants, passants croisés aux abords du tournage) se prolongent jusqu’à ce que ceux-ci en viennent à s’exprimer, même implicitement, sur la façon dont ils vivent la situation, les séquences d’Une échelle pour Damas que Ziad Kalthoum « détourne » en les filmant en même temps que l’équipe de tournage sont brèves, presque anecdotiques. Ces séquences sont, en outre, filmées avec une valeur de cadre relativement large incluant le matériel du tournage. À l’aide de ce choix, la place importante accordée à ce dernier souligne le décalage entre les moyens déployés par le cinéma de fiction, voire une forme de maniérisme, et la situation qui lui échappe.

Ce décalage est particulièrement visible dans une séquence du film Une échelle pour Damas où l’un des personnages, juché sur une échelle dressée sur le toit de la maison, crie « liberté » (« houriyya »). Alors que cette séquence qui clôt Une échelle pour Damascomme des points de suspension, dans une incertitude quant à l’avenir constitue l’un des moments forts du film de Mohammad Malas, Ziad Kalthoum l’insère au milieu de son documentaire, l’inscrivant ainsi dans la routine de son travail. Néanmoins, il en accentue la dimension grandiloquente, voire absurde. En effet, outre le réalisateur vérifiant la prise de vues sur un écran de contrôle et l’équipe technique affairée à recréer dans une pose artificielle un slogan scandé par des milliers de manifestants dont les images circulent sur les chaînes de télévision ainsi que sur les réseaux sociaux et les plateformes de diffusion, Ziad Kalthoum filme l’acteur qui mime l’action de crier, tandis que le mot de « liberté » est à peine audible [Fig. 6.1-6.2].

Figures 6.1-6.2. Sergent immortel : détournage.

De plus, il continue de filmer l’acteur qui accompagne son cri étouffé d’un geste du bras conférant ainsi à la séquence en train d’être tournée une symbolique pesante, celle d’une mise en scène impuissante à se détacher du cadre imposé (le cri étouffé) et de la pose dans laquelle elle s’enferre (le geste).

La prise de distance de Ziad Kalthoum avec le cinéma de fiction se justifie par l’incapacité de celui-ci de se renouveler, afin de prendre la mesure de la crise qui déchire le pays. Le jeune réalisateur « détourne » ainsi une séquence du film de Mohamed Malas écartée au montage final d’Une échelle pour Damas. Dans celui-ci, l’un des principaux personnages féminins se retrouve assis sur le sol contre la porte fermée d’une maison de la vieille ville de Damas. Or, dans Le Sergent immortel, Ziad Kalthoum filme la jeune actrice mimant le geste de se frapper la tête contre la porte close de la maison. L’actrice est filmée de dos en plan moyen, si bien qu’on voit également l’assistante qui la filme ainsi que le réalisateur Mohamed Malas en train de superviser la scène. Bien qu’elle n’ait pas été retenue au montage, un son hors-champ dans la scène indique au spectateur le choc de la tête contre la porte. Ce choc est confirmé lorsque, dans le plan suivant, la caméra montre le personnage féminin, sans connaissance au pied de la porte. Figurant dans le documentaire, cette séquence initialement tournée pour Une échelle pour Damasconstitue une forme d’intertextualité, dans la mesure où elle fait écho à une séquence d’un autre film de Mohamed Malas, Les Rêves de la ville (1984) qui retrace le point de vue d’un jeune garçon sur les événements politiques en Syrie et qui, dans un plan similaire, se cogne lui aussi de désespoir la tête contre la porte close d’une maison située dans la vieille ville de Damas. Par conséquent, à travers cette scène d’Une échelle pour Damas coupée au montage, mais intégrée dans Le Sergent immortel, Ziad Kalthoum montre qu’une forme de cinéma, portée par la génération précédente, est victime d’une certaine inertie et traduit son inaptitude à appréhender le mouvement de révolte qui se déroule au même moment à quelques kilomètres du lieu de tournage.

Le lien entre réflexivité et éthique se tisse véritablement quand, face à l’impasse de la fiction, Ziad Kalthoum cherche à traiter du conflit qui se déroule en Syrie. Il opère ainsi une sorte d’inversion des hiérarchies avec des invisibles (des figurants, des passants, les techniciens formant l’envers du décors) dont les récits occupent une place centrale par rapport à un univers diégétique relégué au rang de décor, tandis que les moments entre les prises de vues du film de Mohammad Malas ne sont plus des pauses mais deviennent des instants-clés pour saisir l’ampleur du conflit à travers les témoignages recueillis. La séquence dans laquelle apparaît une dame âgée venant de Homs[8]illustre particulièremnt cette inversion des hirérachies qui permet à Ziad Kalthoum, par bribes, d’appréhender le conflit par le biais de trajectoires individuelles qu’il replace au centre de son film. Comme tant d’autres réfugiés de l’intérieur, cette femme a quitté Homs et loge dans un petit hôtel situé dans un quartier plutôt populaire du centre de Damas. Figurante demeurant hors-champ dans le film de Mohamed Malas, elle n’a qu’une réplique de quelques mots à prononcer depuis la fenêtre au premier étage d’une maison située dans le vieux Damas. Alors que les autres membres de l’équipe préparent le tournage de la séquence dans la rue, sous la fenêtre du salon dans lequel Ziad Kalhtoum se trouve en compagnie de la figurante, le réalisateur filme la discussion qu’il entame avec cette femme qui laisse paraître des signes de nervosité. Si le cadrage en plan rapproché poitrine permet d’intégrer dans le champ l’éclairagiste qui, de par sa fonction sur le tournage, incarne le cinéma de fiction, celle-ci disparaît lorsque le cadrage se resserre et que la femme est filmée en gros plan, de sorte qu’elle occupe seule une place prédominante dans le cadre. Toutefois, le choix du cadrage accentue un mélange de timidité, de gêne et de pudeur car le visage de la femme apparaît au bord du cadre, à la limite du champ comme si elle voulait s’en extraire. Visiblement mal à l’aise, éludant les questions avant d’y répondre, presque à contre-cœur, dans un souffle, la dame âgée confie que deux membres de sa famille, un de ses fils et sa petite-fille, ont été tués et qu’un autre fils a été arrêté par les forces du régime [Fig. 7].

Figure 7. Sergent immortel : rendre la parole.

La force de ce témoignage, aussi pudique qu’empli de dignité, contraste avec le statut de figurante de cette femme et confère une dimension absurde à l’univers fictionnel auquel appartient sa brève réplique, disqualifiée par la puissance émotionnelle de ses paroles à cet instant. Dans un moment volé au tournage du film de fiction, qui semble tout à coup suspendu tant se prolonge le silence de la femme, celle-ci n’est plus figurante. Elle ne joue plus un rôle, mais son propre rôle, celui d’une personne à part enitère avec les réalités du conflit qu’elle porte et qu’elle accepte de livrer à la caméra.

Réflexivité et fragilité de la démarche documentaire

Si la précarité et la fragilité de leurs démarches, liées au contexte dans lesquels ils sont tournés, apparaissent dans les documentaires, la réflexivité interroge également les limites mêmes des films, du cinéma, comme cela apparaît dans 194, Nous les enfants du camp. Le point de départ du film de Samer Salameh, qui remonte à 2011, peu avant l’éclatement du mouvement, présente une certaine similitude avec celui de Ziad Kalthoum. En effet, comme cela revient dans plusieurs séquences de 194, Nous les enfants du camp, le jeune réalisateur n’a plus d’échappatoire au service militaire. Ne possédant pas de « piston » (« wasta ») assez important pour que son nom disparaisse des listes aux douanes ou à l’aéroport sur lesquelles figurent l’identité des conscrits n’ayant pas encore rempli leurs obligations militaires, le jeune réalisateur est intégré dans l’Armée de libération de la Palestine, qui est une division de l’armée syrienne à laquelle les jeunes syro-palestiniens sont incorporés pour effectuer leur service militaire. À l’occasion de la projection dans le cadre du festival « Visions d’exil » (Paris, 2017), Samer Salameh détaille à la fois la genèse et l’évolution du projet de son film en fonction de l’évolution de la situation :

J’ai commencé à filmer ce film, quand j’ai été envoyé faire mon service militaire dans l’armée de libération palestinienne en Syrie en février 2011. Alors que je perdais le contrôle de ma vie et de mon destin, en route vers une armée que je m’étais efforcé de fuir depuis des années, j’ai décidé de capturer avec ma caméra mon vécu et mon rapport au temps au cours des mois et des années à venir. À peine quelques semaines plus tard, la révolution a éclaté en Syrie et bientôt elle a pénétré le camp de Yarmouk, où je suis né et j’ai grandi. Avec un groupe d’amis et militants de Yarmouk, nous avons décidé de filmer nos expériences en ces temps tumultueux. Mon film a rapidement pris une dimension collective et historique, d’un compte rendu intime de mon temps à l’armée il a évolué en un long-métrage documentaire sur mon vécu des événements à Yarmouk au cours des dernières années. Personne n’aurait pu imaginer ce qui se passerait à Yarmouk et que l’endroit qui était autrefois notre maison deviendrait l’un des sites les plus ravagés du conflit syrien, qu’il serait soumis à l’un des sièges les plus terribles et réduit à un tas de décombres. Ce film a donc pris une signification d’une autre dimension, constituant l’un des rares témoignages de ce que fut le plus grand camp palestinien du Moyen-Orient. (Souria Houria)

Outre la dimension collective du film que l’on retrouve dans Still recordingauquel huit opérateurs de prises de vues ont participé, ce qui ressort de la présentation du film, c’est l’imbrication des dimensions personnelle et de l’histoire en train de se dérouler. C’est à travers le prisme du « je », et même du « nous » annoncé dans le titre, que Samer Salameh appréhende le mouvement de révolte, puis le conflit en ancrant son récit dans le camp de Yarmouk, quartier de la banlieue de Damas, qui apparaît comme un véritable « palimpseste » (Corboz) où s’entremêlent les mémoires des différentes générations depuis 1957, date de sa création. L’aspect labyrinthique des lieux et la dimension mémorielle sont mentionnés à plusieurs reprises par la voix-over, si bien qu’une impression de perte de repères parcourt le film, d’autant plus que devant la caméra, le visage demeurant dans l’obscurité pour préserver son anonymat, un militant dénonce l’instrumentalisation de la cause palestinienne par le régime qui cherche ainsi à faire diversion de la violente répression menée contre le soulèvement. Cette perte de repères est encore accentuée par une séquence où, effectuant son service militaire, le réalisateur marche seul, dans un payage désertique en s’aidant d’une boussole, avant de retouver son chemin au milieu d’un cimetière de camions et d’autres véhicules ayant servi à l’armée et laissés à l’abandon.

Dans ce contexte de confusion, y compris politique avec une césure entre certaines organisations palestiniennes demeurées fidèles au régime de Damas et des militants favorables au soulèvement, contexte marqué par l’intensification du conflit, le réalisateur questionne le rôle du cinéma comme boussole. Outre le montage du film consacré à la mémoire de sa famille auquel on voit Samer Salameh travailler à plusieurs reprises dans le film, la séquence dans laquelle une bobine de film, symbolisant le cinéma, sorte de fil d’Ariane dans les méandres des mémoires et de la complexité du conflit plus que dans les ruelles connues depuis l’enfance, cristallise la dimension réflexive du film [Fig. 8.1-8.4]. Au moment de pénétrer dans l’appartement, abandonné et partiellement dévasté, de son ancien professeur qui l’a sensibilisé au théâtre et à la poésie, Samer Salameh place cette séquence sous l’influence du cinéma avec ce commentaire en voix-over : « Je cherche à nouveau la magie du cinéma en rendant une dernière visite à la demeure de mon professeur, avant de quitter définitivement le camp ». La référence au cinéma est appuyée par la comparaison entre sa situation et celle du personnage d’un film, vraisemblablement Le Labyrinthe (Wes Ball, 2014), dans lequel un adolescent reprend connaissance en n’ayant plus aucun souvenir de son identité[9]. Cherchant à travers les pièces de l’appartement des objets ou des images pouvant le guider dans le chaos mémoriel et politique auquel il est confronté, Samer Salameh trouve une photographie sur laquelle celui qu’on devine être son ancien professeur pose à côté du réalisateur Elias Suleiman, tandis qu’on aperçoit un portrait du poète Mahmoud Darwich (1941-2008) accroché à un mur. Abandonnées au milieu des gravats, ces deux images renforcent le questionnement quant au rôle du cinéma et de la culture en général face à un tel désastre.

Figure 8.1-8.4. 194, nous les enfants du camp : le Fil d’Ariane.

Ouvrant alors une boîte métallique contenant une bobine de film, il la déroule en se déplaçant à travers l’appartement comme si elle seule, symbolisant la « magie du cinéma », pouvait lui servir de boussole alors qu’il perd ses repères. Cadrée en gros plan, la bobine continue de défiler horizontalement sur le sol, tirée par le réalisateur qui quitte les lieux, la pellicule concentre sur elle un questionnement réflexif par le biais d’une césure spatio-temporelle, une ellipse. En effet, le plan suivant est filmé depuis l’intérieur d’un RER à Paris, au moment où il croise une autre rame, si bien que la séparation d’un wagon à l’autre, marquée par des lignes de couleur ainsi que par le rouge des portes, renvoie alors aux mouvements de la bobine d’une image à l’autre. Puis apparaissent les paysages toujours filmés depuis l’intérieur du train. Par cet effet de montage qui insiste sur le motif de la bobine, le réalisateur porte un regard ambigu sur le rôle des films. Si la violence du conflit a contraint le réalisateur à quitter le camp de Yarmouk, devenu une nasse dont il est de plus en plus périlleux de s’extraire, son film constitue une forme de réappropriation du récit du conflit dans lequel apparaissent ceux qui se sont engagés à ses côtés, comme son ami Hassan, mort en détention dans les geôles du régime. Ce faisant, il participe à la construction d’une mémoire du mouvement de révolte. Il se retrouve paradoxalement prisonnier d’un train dont il ne peut descendre comme un personnage imprimé sur la pellicule. Comment pourra-t-il s’extraire d’une situation dont il a perdu le contrôle et continuer, si loin de la Syrie, à mener le récit de ce conflit et à faire revivre les disparus ? C’est précisément cette recherche revêtant une dimension éminemment réflexive qui constitue la dimension éthique de son film et de sa démarche de réalisateur.

Les films documentaires syriens ne sont pas construits sur des dispositifs didactiques et accordent une place centrale à la réflexivité. Au-delà du simple témoignage, ils renferment une recherche, un questionnement sur la façon de représenter le conflit. Confrontés à des contraintes majeures pesant sur les tournages et dépendant de conditions extérieures, les documentaires à la première personne symbolisent ces efforts pour adopter une démarche inédite qui ne se soucie plus de devoir composer avec la censure, mais qui parvienne à construire un récit du mouvement de la révolte dont les réalisateurs sont parti prenantes. Dans cette optique, le principe de réflexivité à l’œuvre dans ces films revêt une dimension éthique qui consiste avec pudeur et dignité à ne pas dénaturer les événements liés au conflit et à rendre justice aux personnes filmées, aux disparus et aux morts.

Nicolas Appelt

Bibliographie

Adwan, Ziad. « The anxious ego. Syrian documentaries in the Syrian war ». A Syrious Look, vol.1, 2016, pp. 32-34.

Al-Dik, Madj. À l’est de Damas, au bout du monde. Témoignage d’un révolutionnaire syrien. Don Quichotte éditions, 2016.

—. Chroniques de la révolte syrienne – des hommes et des lieux, 2011-2015. Creative Memory Website/Presse de de l’Ifpo, 2018.

Appelt, Nicolas. « Usages des référence historiques dans le cinéma syrien d’après 201 ». Cinémas, vol. 28, n. 1, 2017, pp. 29-46

Barthes, Roland. La chambre claire. Note sur la photographie.Éditions de l’Étoile/Gallimard/Seuil, 1980.

Béghin, Cyril. « Jeunesse syrienne. Entretien avec Saeed Al Batal et Ghiat Ayoub. »,Les Cahiers du Cinéma, vol. 753, mars 2019, pp. 31/

Boëx, Cécile. « Taḥyâ as-sînamâ ! Produire du sens : les enjeux politiques de l’expression dans l’espace public ». Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, vol. 115-116, 2006, pp. 231-48.

—. « Mobilisations d’artistes dans le mouvement de révolte en Syrie : modes d’action et limites de l’engagement ». Au cœur des révoltes arabes. Devenir révolutionnaires, dirigé par Amin Allal et Thomas Pierret. Armand Colin, 2013, pp. 87-108.

—. « La création cinématographique en Syrie à la lumière du mouvement de révolte : nouvelles pratiques, nouveaux récits ». Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, vol. 134, 2013, pp. 145-56.

—. Cinéma et politique en Syrie. Écritures cinématographiques de la contestation en régime autoritaire (1970-2010). L’Harmattan, 2014.

Boillat, Alain. « Des personnages érigés en narrateurs : les voix over chez Joseph L. Mankiewicz (A Letter to Three Wives, All about Eveet The Barefoot Contessa) ». Cahiers de Narratologie, vol. 20, 2011, http://journals.openedition.org/narratologie/6295, consulté le 20/7/2021.

Corboz, André. « Le territoire comme palimpseste ». Diogène, vol. 121, janvier-mars 1983, pp. 14-35.

Fiant, Antony. « Entre subjectivité et narration : la voix-off dans quelques documentaires français contemporains ». Cahiers de Narratologie, vol. 20, 2011, http://journals.openedition.org/narratologie/6346, consulté le 20/7/2021.

Goursat, Julie. La mise en « je ». Autobiographie et film documentaire. Presses universitaires de Provence, 2016.

Guido, Laurent, « Entre lyrisme esthétique et pessimisme culturel. Vincent Dieutre et les nouvelles voies autobiographiques de l’Europe ». Cinémas, vol. 20, n. 1, 2010, pp. 21-36.

Nichols, Bill. Speaking Truths with Film: Evidence, Ethics, Politics in Documentary. University of California Press, 2016.

Van Noortwijk, Annelies. « See Me, Feel Me, Touch Me, Heal Me. La question de la mémoire dans le documentaire à l’époque métamoderne ». Un art documentaire. Enjeux esthétiques, politiques et éthiques, dirigé par Aline Caillet et Frédéric Pouillaude. PUR, 2017, pp. 259-62.

Souria Houria, « PARIS: projection en avant-première de « 194, nous, enfants du camp » de Samer Salameh », 12 novembre 2017, https://souriahouria.com/events/paris-projection-en-avant-premiere-de-194-nous-enfants-du-camp-de-samer-salameh, consulté le 20/7/2021.

Zabunyan, Dork. L’insistance des luttes. Images, soulèvements, contre-révolution. De l’incidence éditeur, 2016.

[1] Le film est présenté à Settimana della Critica à la Mostra de Venise en 2018 où il a obtenu le premier prix avant de circuler dans de nombreux festivals et de connaître une distribution en salle en France ainsi qu’en Italie.

[2] Pour plus d’informations sur Douma, se référer à Majd al-Dik 2016 et 2018 (130-36).

[3] L’auteur remercie infiniment Ziad Kalthoum pour l’avoir autorisé à utiliser des images de son film Le Sergent immortel ainsi que Ali Atassi, qui, en sa qualité de producteur pour Bidayyat, a également donné son autorisation pour l’utilisation des images de Still recording et 194, nous les enfants du camp.

[4] Nous empruntons à Alain Boillat la définition qu’il donne de la voix-over que nous transposons pour le documentaire : « une voix qui plane sur les images et dont la convention veut qu’elle ne puisse être perçue par aucun personnage de la diégèse » (1). Il convient donc de remplacer les termes « personnage de la diégèse » par les personnes présentes au moment du tournage des images.

[5] Par comparaison avec d’autres types d’image, cette phrase du jeune réalisateur syrien fait écho à ce que Roland Barthes (1980) écrit à propos de la photographie qu’il qualifie de « certificat de présence » (135), dans la mesure où elle constitue une « émanation du réel passé » (Ibid., 135), si bien que le « passé est désormais aussi sûr que le présent » (Ibid., 136). Selon Barthes, l’image photographique abolit les frontières temporelles, car elle contient un « écrasement du Temps » (Ibid., 150), c’est-à-dire qu’elle renferme ce qui sera et qui a déjà été. Par exemple, à propos de la photographie d’un condamné à mort, Barthes « observe avec horreur un futur antérieur dont la mort est l’enjeu. » (Ibid) De même, il indique la manière dont se produit ce « vertige du Temps écrasé » (Ibid., 151) par le biais d’une confusion des temporalités, comme lorsqu’il évoque une photographie prise à proximité de Jérusalem par August Salzmann en 1850 : « trois temps tourneboulent ma conscience : mon présent, le temps de Jésus et celui du photographe » (Ibid., 151).

[6] Entretien réalisé sur Skype avec Ziad Kalthoum le 14 février 2016.

[7] Ibid.

[8] Troisième ville du pays située entre Damas et Alep, Homs a très rapidement connu une militarisation du mouvement de révolte suite notamment à la violente répression exercée par le régime.

[9] Le titre du film étant mentionné en arabe (« Al Mataha ») sans plus de précision, il s’agit de la référence la plus probable.