“Si on accepte, par convention, de s’en tenir au domaine de l’expression littéraire, on définira sans difficulté le récit comme la représentation d’un événement ou d’une suite d’événements, réels ou fictifs, par le moyen du langage (…). Cette définition positive (et courante) a le mérite de l’évidence et de la simplicité, son principal inconvénient est peut-être, justement, de s’enfermer et de nous enfermer dans l’évidence, de masquer à nos yeux ce qui précisément, dans l’être même du récit, fait problème et difficulté, en effaçant en quelque sorte les frontières de son exercice, les conditions de son existence”

Gérard Genette, Figures II (1969)

“…l’idéologie ‘reflète’, elle ne travaille pas”

Roland Barthes, S/Z (1970)

Silvia Federici in uno dei saggi raccolti nel libro Re-enchanting the World (2018) ricorda che l’anno 1975 segnò “l’inizio dell’istituzionalizzazione del movimento femminista e l’integrazione delle donne nei piani di sviluppo del capitale internazionale”, nondimeno quello è un anno cruciale per il femminismo, soprattutto per quello che non ha ceduto alla tentazione, per dirla sempre con Federici, alla legittimazione di una nuova etica del lavoro dopo le contestazioni degli anni Sessanta e Settanta.

Nel 1975 Federici pubblica un testo strategicamente decisivo e che fa epoca. Martha Rosler, cioè l’artista femminista forse più importante di quegli anni, realizza un videotape che entra in relais con un secondo testo scritto sempre da Federici nel 1975. E sempre nel 1975 Chantal Akerman gira quello che è il suo film più celebrato e che è come una presa in carico e una simbolizzazione sia del videotape di Rosler che dei testi di Federici.

Federici, Rosler e Akerman fendono e rendono visibile la rappresentazione ideologica o “discorsiva” che, attraverso l’althusseriana interpellazione, naturalizza una certa posizione della donna sia nella catena del modo di produzione del capitale che in quella della produzione della rappresentazione di modelli e cliché che plasmano il sensorio nella vita quotidiana. Produzione e rappresentazione sono incardinate l’una nell’altra. La prima informa la seconda, questa forma quella. La produzione è condizione di possibilità della rappresentazione e quest’ultima è condizione di possibilità della riproduzione di quella. Federici, Rosler e Akerman tagliano il nodo tra produzione e rappresentazione.

Il lavoro domestico

Federici nel saggio del 1975 “Salario contro il lavoro domestico”, che è anche un intervento politico oltre che il risultato di esperienze assembleari e lotte dei primi anni Settanta, i primi anni di militanza di Federici, esplora come il lavoro domestico sia spesso invisibile e non riconosciuto come lavoro retribuito. Federici spiega lo sfruttamento e la lotta delle donne nello scenario contemporaneo. La società, anzi la società capitalista e patriarcale, infatti, tende a considerare la cura una “dimostrazione d’amore” e non un lavoro che merita una retribuzione. Il lavoro di cura è rappresentato come trasparente, naturale, ma questa trasparenza opacizza che quello di cura è un lavoro non retribuito che produce le condizioni di riproduzione del capitale, cioè la forza-lavoro. Federici evidenzia che questa mancanza di riconoscimento contribuisce a mantenere le donne in una condizione subordinata, relegandole a ruoli tradizionali e magari a trarre perfino piacere dal fatto di sentirsi servizievoli e sacrificarsi per mariti e figli. Federici sostiene che una rivoluzione nella condizione femminile deve partire dal riconoscimento del lavoro domestico e partire anche dal riconoscimento di un salario, che non è la finalità della donna ma il modo per rendere riconoscibile che quello domestico è un lavoro e non è affatto naturale, poiché ci vogliono venti anni di apprendistato sotto il tirocinio di una madre non retribuita per imparare a diventare una “vera donna”, cioè a riprodurre le condizioni per la produzione del capitale e del suo valore. Poiché la donna che svolge il lavoro domestico tira su gratuitamente i futuri lavoratori, li educa e disciplina. Il capitale ha creato un autentico capolavoro facendo lavorare gratuitamente la donna e legando l’uomo al suo lavoro (si pensi anche ad un film come A Woman Under Influence, 1974, di John Cassavetes, e al double bind che segna la relazione d’amore e di dipendenza tra i due coniugi).

“Negando un salario al lavoro domestico e trasformando questo lavoro in un atto d’amore, il capitale ha preso due piccioni con una fava. Innanzitutto ha ottenuto un’enorme quantità di lavoro pressoché gratuito e si è assicurato che le donne, anziché lottare contro di esso, vi aspirassero come fosse la cosa migliore nella vita (le magiche parole: “Sì, cara, sei una vera donna”). Nello stesso tempo, ha anche disciplinato il lavoratore maschio, rendendo la “sua” donna dipendente dal suo lavoro e dal suo salario, e lo ha ingabbiato in questa disciplina, dandogli una serva per compensarlo di aver servito per tante ore in fabbrica o in ufficio”.

La mancanza di retribuzione e riconoscimento per tale lavoro, spiega Federici, è una forma di controllo sociale sulle donne. La società si aspetta che le donne accettino di svolgere compiti domestici e di cura senza alcun compenso, considerandoli “naturali” e parte del ruolo femminile. Questa divisione di genere viene imposta attraverso l’educazione e le aspettative sociali, confinando le donne a ruoli subalterni rispetto agli uomini. Questa divisione non nasce con il capitalismo ma il sistema capitalista la codifica e implementa e sfrutta il lavoro domestico per sostenere la forza del lavoro maschile salariato. Il capitale trae vantaggio dalla struttura patriarcale e dai suoi récits, poiché le donne supportano direttamente e indirettamente la produttività maschile. Tra le ripercussioni di questa struttura patriarcale sui rapporti familiari e sociali, Federici ricorda come il non riconoscimento del lavoro domestico, generi frustrazione e al tempo stesso rinforzi il posizionamento subalterno, introducendo e ampliando le diseguaglianze di potere tra uomo e donna. Federici argomenta che il riconoscimento economico del lavoro domestico è un passaggio cruciale ma non è “la” ricetta poiché per una vera emancipazione femminile occorre l’emancipazione sociale generalizzata.

La cucina

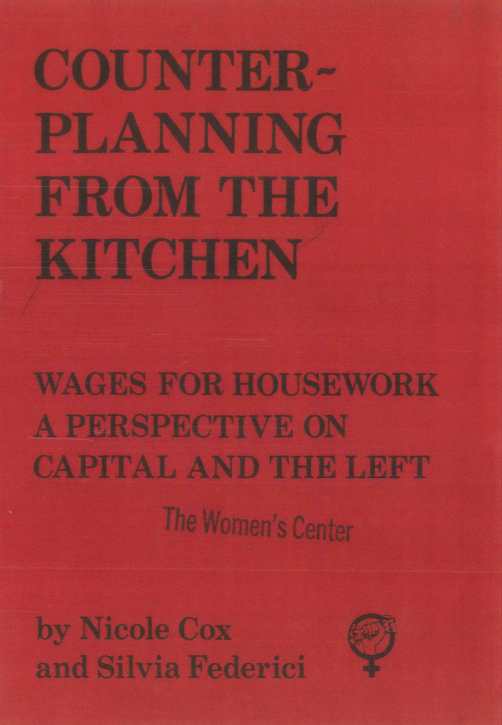

Sempre nel 1975 Federici, insieme a Nicole Cox, pubblica un altro intervento dal titolo “Contropiano delle cucine”, in cui ritorna sulla questione di come il capitale, in particolare quello nord-americano, si sia fondato sul lavoro non retribuito degli schiavi e delle donne, sul lavoro domestico che non è solo pulire la casa ma, allevando e curando i figli, è soprattutto quello di produrre le condizioni di riproduzione del capitale, produrre produttori disciplinati e pronti ad entrare nel mondo del lavoro e a rispettarne le regole. La forza reattiva e la base materiale della glorificazione ideale del valore della famiglia risiede qui. Ecco perché la lotta deve essere non per lavorare, per aspirare al salario, ma per non lavorare e contro l’asservimento alla cucina ai suoi utensili! All’officina del focolare domestico e della cucina.

Martha Rosler, poco prima che Federici cominci la sua militanza, è giàun’artista molto impegnata politicamente. E proprio in quella New York in cui si trasferirà all’inizio degli anni Settanta Federici. Rosler ha spesso impiegato, nella sua attività postmediale, il collage. Per esempio nella sua serie Bringing the War Home cominciata nel 1967, in cui collega l’ici del benessere americano, della pulizia e del lusso delle case americane, con l’ailleurs della guerra vietnamita, il sangue e le vittime. Rosler usa il collage, in maniera molto complessa, anche nel film Domination and the Everyday (1978) e prima ancora il video Semiotics of the Kitchen (1975). In quest’ultimo e in Domination and the Everyday, associa, fin dal titolo, la violenza dell’assoggettamento della donna nella vita quotidiana con la nudità della violenza politica (incarnata dal dittatore cileno Pinochet), la violenza al suo grado più “scarso”, puro, elementare, in cui è scandalosamente collegata con l’eccedenza, la proliferazione, il lusso organizzati dal racconto delle immagini della american way of life – in cui la donna deve occupare la posizione di angelo del focolare. Rosler dis-articola e ri-articola i linguaggi ideologici che nella vita di tutti i giorni interpellano uomini e donne ridotti a viewers, mostrando la rumorosità del modo di produzione di quei discorsi e di quelle immagini che addomesticano.

Proprio nel 1975 Rosler, come Federici, affronta la questione, il campo politico di soggettivazione e assoggettamento della cucina. Rosler, che è un’artista politica e transdisciplinare, sa che la politica è dappertutto: cucinare un uovo è politico. Quanto costa l’uovo? Perché il prezzo è aumentato? Chi lo fa? La donna? Perché? In Une femme est une femme (1964) di Godard, che ispira Rosler, si può comprendere come: cucinare un uovo sia fare politica, un gesto politico, qualcosa comunque che ha a che fare con la politica: si cucina un uovo che si è comprato con soldi guadagnati in un certo modo, indossando la divisa del grembiule da casalinga per placare la stizza del partner impaziente… Sia Karina che l’amica che distribuiva volantini sindacali fuori della fabbrica si ritrovano a spogliarsi e esibirsi in un locale per uomini…

Rosler è postmediale perché i confini tra le discipline sono stupidi, strozzano, chiudono, come tutti i confini, che sono da abbattere. La sua attività è fluida e si articola e dissemina attraverso un range ampio di media. Da subito tra i suoi temi d’elezione c’è la condizione della donna, il cui corpo è mercificato. La sua arte si configura come un’analisi della oggettificazione della femminilità ma anche della de-umanizzazione in quanto effetto di una vita domestica, da casalinga, che assorbe tutte le energie della donna nei “domestic tasks”. Rosler sa bene e mette a fuoco come la riproduzione delle immagini attraverso la televisione, il cinema, i magazines, la fotografia, la pubblicità, costituisca un dispositivo coercitivo che inchioda la donna in una certa posizione e la mantiene là per essere consumata dal voyeurismo maschile. Rosler si appropria di tutte queste immagini e di questi media, per disappropriarli e riappropiarsene, détournandone uso e significato.

Nel famoso videotape Semiotics of the Kitchen Rosler, ironicamente, illustra l’alfabeto della casalinga non da una cattedra ma da un tavolo da cucina, da lavoro domestico. Una performance assurda, nel senso del “teatro dell’assurdo”, straniante – e l’arte è sempre straniamento, come dicevano i formalisti russi e Brecht – che dirotta la grammatica della casalinga, anzi: la fa a pezzi. Performance ironica ma anche furiosa. Forma che manda in pezzi le buone maniere, la forma della cucina e del focolare domestico, condizioni di riproduzione per l’officina.

Dunque Rosler si riappropria disappropriandone uso e significato di immagini e media diffusi nella società dei consumi. Rosler, in questo senso, è artista e critica, si indirizza al viewer per incalzarlo e provocarlo. La sua serie di fotomontaggi Bringing the War Home aveva l’ambizione di provocare uno choc, di scuotere le famiglie americane che vivevano comodamente tra i loro apparecchi domestici, voleva introdurre lo straniamento a partire da elementi familiari, come le stanze di una casa o gli elettrodomestici, innestando in quelle immagini di “safety place”, in quella “idea of domesticity”, un elemento perturbante, che provocasse una risposta, un urto nello stile di vita degli americani incantati e incatenati nel dispositivo del consumismo. Rosler vuole che il viewer non solo prenda coscienza, sia più informato, ma che si agiti. La sua arte è agitazione, nel solco della agit-prop degli artisti rivoluzionari russi. Rosler vuole che il viewer prenda su di sé la responsabilità di rispondere, di agire rispetto alle ingiustizie sociali, alle contraddizioni che lacerano il tessuto della comunità umana, alla guerra. È questo il senso che ispira il lavoro The Bowery in two inadequate descriptive systems, del 1974.

In cosa consiste? Fotografie di vetrine di negozi a Bowery si alternano a grappoli di parole dattiloscritte a significare ubriachezza. Le fotografie sono intenzionalmente “tirate via”, ma non per motivi tecnici, si tratta del rifiuto di Rosler per la maestria modernista. Rosler nega alla didascalia/testo la sua funzione convenzionale di fornire un significato all’immagine con qualcosa che manca. La sua giustapposizione di due sistemi di rappresentazione, quello visivo e quello verbale, invece è calcolato (come suggerisce il titolo) per “minare” piuttosto che “sottolineare” la verità valore di ciascuno dei due sistemi. Inoltre Rosler rifiuta di fotografare gli abitanti di Skid Row, cioè di parlare a loro nome, di illuminarli a distanza di sicurezza (la fotografia come servizio sociale).

Bowery era un quartiere ai margini, bohemienne, abitato da clochard, criminali e anche artisti – sempre a caccia di grandi spazi a poco prezzo. I due sistemi inadeguati sono la scrittura e la fotografia, incapaci di rappresentare la vita di Bowery. Rosler anzitutto – come fa in quegli quel Jean-Luc Godard, dal quale dice di avere imparato molto – frustra le aspettative – anche un po’ voyeuristiche – dei viewers che si aspettavano di vedere gli abitanti emarginati di Bowery e invece Rosler non li mostra, non li rappresenta, non parla al loro posto. Le femministe dicevano che è indegno parlare per altri, poiché da sempre le donne sono parlate, è l’uomo che parla al loro posto. Il lavoro fotografico di Rosler evoca altri lavori, altre documentazioni fotografiche che investigano la povertà urbana, per esempio quelli del modernista Walker Evans, grande fotografo degli anni Trenta, molto ammirato anche da Henri Cartier-Bresson. Solo che Rosler pur alludendo a Evans ne sospende i modi, comunque molto artistici. A lei interessa fare dell’agitazione con l’arte.

La fotografia “interessata”, che per Rosler inchioda la “vittima”, è quella fotografia che trascura il ruolo costitutivo della propria attività, non ci pensa, che si ritiene meramente rappresentativa (il “mito” della trasparenza e dell’obiettività fotografica). Nonostante la sua benevolenza nel rappresentare coloro a cui è stato negato l’accesso ai mezzi di rappresentazione (i clochard), il fotografo funge inevitabilmente da agente del sistema di potere che in primo luogo ha messo a tacere queste persone. Così, questi clochard sono due volte vittimizzati: prima dalla società, e poi dal fotografo che presume di avere il diritto di parlare a loro nome. In tale fotografia è il fotografo e non il “soggetto” che si atteggia a coscienza del soggetto, anzi, a coscienza stessa. Sebbene Rosler non possa, in questo lavoro, non aver avviato un contro-discorso sull’ubriachezza che consisterebbe nelle teorie proprie degli ubriachi sulle loro condizioni di esistenza, ha tuttavia indicato negativamente la questione cruciale di una pratica artistica politicamente motivata oggi: “the indignity of speaking for others”.

Chantal Akerman nel film Jeanne Dielman (1975) decostruisce questo mito della trasparenza che non è solo quello del linguaggio ordinario o artistico ma anche quello fallocentrico che ha inchiodato storicamente la donna in una certa posizione. Nella écriture del film il discourse si s-taglia o, per dirla con Barthes, de-colla dalla trasparenza del récit, la cui forza ideologica dipende dal fatto (costruito, prodotto di un lavoro invisibile o “non retribuito”) che, come scrive Genette, “personne ne parle”. Nel discorso, cioè l’esibizione del travail (du film), “quelqu’un parle” e la “situation” dell’enunciazione filmica è il foyer delle “significations les plus importants”. Nel film di Akerman il foyer è la casa, in particolare la cucina, il focolare domestico che che diventa anche punto di raccolta e intersezione dei récits che posizionano la donna sia dentro il modo di produzione che le formazioni discorsive-ideologiche. Federici, Rosler e Akerman mostrano il nodo che lega significante e significato che Lacan chiamava “punto di capitone”, quel nodo (che è significazione) che forma la stoffa morbida e soffice del materasso, della trasparenza dei linguaggi supposti “naturali” della everyday life.

Spazio e tempo nel lavoro (filmico) di Jeanne Dielman

Julia Kristeva colloca la problematica delle identità dentro una concezione femminile e maschile del tempo: quella femminile è ciclica come la natura, il ripetersi delle stagioni, dei movimenti degli astri, e monumentale, negatrice della morte; quella maschile è lineare, progettuale, tende a partire da un inizio e a volgere verso una fine, cioè la morte, come confermerebbe anche Adriana Cavarero.

Kristeva, citando Joyce, osserva:

“Father’s time, mother’s species, as Joyce put it; and, indeed, when evoking the name and destiny of women, one thinks more of the space generating and forming the human species than of time, becoming, or history. The modern sciences of subjectivity, of its genealogy and accidents, confirm in their own way this intuition, which is perhaps itself the result of a sociohistorical conjuncture. Freud, listening to the dreams and fantasies of his patients, thought that hysteria was linked to place”.

Freud ne parla in una lettera a Jung. Kristeva continua:

“Subsequent studies on the acquisition of the symbolic function by children show that the permanence and quality of maternal love condition the appearance of the first spatial references which induce the child’s laugh and then induce the entire range of symbolic manifestations which lead eventually to sign and sintax”.

Il long shoot del finale di Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles (1975) di Chantal Akerman non è una chiusura ma un’apertura, forse una dissolvenza. Scrive Kristeva in un altro testo a proposito di Proust.

“È nell’apertura dell’incompleto, nella suspence, che ci attende, forse, l’opportunità di sperimentare il tempo sensibile. Sentire il tempo che si perde, ma ricercare, e dunque dare un nome a questa esperienza della dissoluzione”.

Nella durée del film, che è come un tour de force, che forsenna quel soggettile che è la temporalità narrativa lineare, di de-fila un altro senso tempo del tempo, un tempo finalmente sensibile, cioè che si sente, sottratto alla catena di montaggio e a quella significante che interpella la donna inchiodandola in una certa posizione sia nella catena significante, cioè nel modo di produzione delle rappresentazioni, che nel modo di produzione che valorizza il capitale e che nella fattispecie, come insegna Federici, assegna alla donna il lavoro non retribuito di riprodurre le condizioni di produzione del capitale, cioè di prendersi cura del figlio che un giorno entrerà nel mondo del lavoro e produrrà valore. Se è vero, come suggerisce Kristeva, che la donna è sempre stata relegata alla spazialità, a quel ricettacolo nutriente ancor più che generativo che per il Platone del Timeo è la chora, ma anche per Aristotele e Agostino, per i quali la dimensione della temporalità è quella dell’anima di cui la donna sarebbe mancante, allora quello che Akerman mette in scena è la défaillance dello spazio materno e proprio perché la casalinga/prostituta è irriducibile chora.

La ripetizione-differenza sia della gestualità di Jeanne Dielman che quella della écriture minimale e strutturalista di Akerman interrompe il “corso del mondo”, la sequenza del tempo lineare maschile commentata da Kristeva che, inoltre, sottolinea la funzione eccedente e dirompente, se non poetica, della chora semiotica. Nel film di Akerman questa si materializza nella voce calda e soffusa di Delphine Seyrig. Materia vocale sensuale che è come una contro-piega sia rispetto al tessuto narrativo fatto di nodi predefiniti che alla sua postura tendenzialmente spigolosa o, meglio, bressoniana. La sua voce, specialmente quando legge la lettera (momento che non ha alcun ruolo diegetico esplicativo), quasi brechtiana, è come una vibrazione che scompagina la ripetizione, la scolla da sé come un foglio che sottilmente si sdoppia. Una vera e propria dis-locazione che corrobora quella défaillance dello spazio materno, uno spostamento, come diceva Freud per caratterizzare la differenza tra simbolizzazione e rappresentazione. Una nuova versione del perturbante: Jeanne Dielman a casa non si sente più a casa.

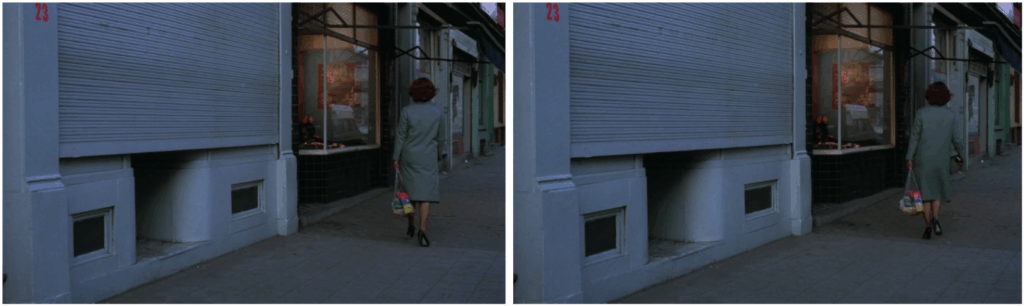

Quasi una differenza interna (per Ozu si parlerebbe di un montaggio affettivo dell’inquadratura), violenta e crudele, di quella violenza e crudeltà di cui parlano Moten e Harney apposizionando Fanon e Artaud (il subalterno colonizzato e il subalterno folle). Differenza che (è) misura che qualcosa non va anche se non c’è nulla di sbagliato nel subalterno, se non che c’è qualcosa di fuggitivo e che è ingovernabile. L’inciampo accennato, persino impercettibile, per strada di Delphine Seyrig è quasi pianificato e comunque spiazza la policy servizievole (nei riguardi sia del figlio che dei clienti) su cui insiste con i suoi dettagli Akerman. Che rimandano a quelli utilizzati da Godard in Vivre sa vie (1962) attraverso i quali si spiega a Nana come fare la prostituta e che istituiscono i controlli, le registrazioni, i sistemi di adescamento, i gesti, i rituali, le tariffe… Tutti dettagli, sezioni e scomposizioni di inquadrature: un découpage taylorista che annoda vita quotidiana, lavoro, profitto e potere.

Nelle lunghe inquadrature di Jeanne Dielman si sente il peso e la materialità delle interpellazioni quotidiane, ma proprio quel linguaggio è già una deviazione inscritta nel lavoro filmico che viene reso visibile, così come le dimenticanze di Jeanne Dielman rendono visibile l’opacità del lavoro domestico e di cura. Come Federici rende visibile l’invisibilizzazione del lavoro domestico, così Akerman rende opaco il linguaggio trasparente del film, insiste, cioè forsenna la sintassi e il segno di quello che Barthes chiamava “le lisible”: entrambe mostrano che si tratta di travail e non di un atto d’amore o di trasparenza naturale o biologica. Uno spostamento che rende sempre meno confortevole sentirsi a casa presso la casa e la cucina e sempre più opaco il linguaggio trasparente del film e dell’ideologia patriarcale e fallocentrica.

Thierry Kuntzel ha sottolineato come il film classico, nella sua rappresentazione, possa scorrere proprio perché l’occhio umano non percepisce il singolo fotogramma e il nero tra un fotogramma e l’altro, due elementi senza i quali non ci sarebbe rappresentazione e narrazione. Il lavoro filmico fa sì che lo spettatore fruisca il film, goda del film come uno spettacolo che fluisce e continua senza interruzioni, ma il film piuttosto che trasparente è un nodo di significanti: una catena di significanti. Condizione necessaria della continuità è la frammentazione delle inquadrature, la trasparenza narrativa implica l’opacità del montaggio, dei tagli, delle elisioni, delle cancellature, ecc. La continuità classica nel film moderno è, al tempo stesso, confermata e ampliata, soprattutto perché il film moderno insiste, quasi esibisce il lavoro filmico. Per non dire del film strutturalista nord-americano e di quelli di Andy Warhol che molto influenzano la prassi cinematografica di Akerman negli anni Settanta. In un’intervista Akerman ha affermato:

“My work is close to [Dreyer, Bresson and certain Japanese directors] regarding the use of the camera. What I did in Jeanne Dielman are actions in real time: the fixed camera is not, for me, that different from… Warhol”.

Kuntzel analizza il legame tra film e lavoro, in particolare con due articoli pubblicati su Communications nel 1972 e nel 1975 dedicato al travail du film. Kuntzel interroga il lavoro della figurazione, la figurazione come prodotto di un lavoro, anzitutto analogamente a quanto proposto da Freud ne L’interpretazione dei sogni, per il quale il lavoro del sogno costituisce l’essenza del sogno. Se il contenuto manifesto del film, similmente a quello del sogno, è la storia raccontata, sono i temi, i significati, il contenuto latente è invece di altra natura. È il processo significante, il significante come modo di produzione che non dipende in tutto e per tutto dalla coscienza e dalla volontà di regista, sceneggiatore, produttore, ecc. Insomma è il problema dell’illusione e dell’identificazione: l’incantamento delle immagini e al flusso sonoro. Il compito che si propone lo studioso è di visionner il lavoro della significazione, far saltare le incrostazioni opache che occultano le travail du film, poiché questo – stando all’analogia con il lavoro onirico – pare essere l’essenza del film. Kuntzel scrive che il lavoro filmico traduce il testo latente (proibito) nel testo manifesto (consentito). Il lavoro filmico fa sì che lo spettatore fruisca il film, goda del film come uno spettacolo che fluisce, continua, ma il film piuttosto che trasparente è un nodo di significanti, una catena di significanti. Come detto il riferimento di Kuntzel è Freud e non Marx. Ma proprio come la catena di montaggio che sta là davanti agli occhi dell’operaio alla lettera – al pari della lettera rubata di Poe inquisita da Lacan – così anche il film scorre dinanzi agli occhi dello spettatore. Il mistero è così impenetrabile proprio perché ci sta sotto il naso. Allo spettatore e all’operaio, come alla casalinga, sfugge la complessità di quella catena di significanti e di montaggio che appare così semplice, anche se in un caso (al cinema) è divertente e nell’altro (in fabbrica) è brutale. In entrambi casi il soggetto è giocato suo malgrado da una forclusione, esposto alla filiera del simbolico e al discorso dell’Altro, quello del dispositif cinematografico e del lavoro sotto padrone – di cui si ignora la base occulta dello sfruttamento, cioè il tema del pluslavoro.

La significazione smascherata da Akerman, che lega il significante del capitale con il significato delle rappresentazioni, incatena anche produzione e desiderio.

Nel cinema classico e rappresentativo-narrativo il desiderio è legato, correlato alle pulsioni, sia quelle sessuali (voyeurismo) che quelle dell’Io (narcisismo), l’oggetto è mancante, la castrazione incombente – come ha mostrato esemplarmente Laura Mulvey nelle sue analisi ormai classiche.

Mulvey nel suo saggio “Visual Pleasure and Narrative Cinema” pubblicato nel 1975, spiega come quello “schermo” che è il film narrativo, hollywoodiano, plasmi l’inconscio della società fallocentrica. Con categorie mutuate dalla psicanalisi, oltre che dalla semiologia dei media, Mulvey spiega come il cinema, in generale, manipoli il piacere visivo che, in una società patriarcale, è il piacere del maschio. È il piacere della “scopofilia”. Il guardare come fonte di piacere. Già Freud aveva spiegato che fin da piccoli l’essere umano assumendo gli altri come oggetto dello sguardo, li sottopone a curiosità e controllo. Questo piacere può fissarsi nella perversione del voyeurismo. Anche lo spettatore guarda senza essere guardato, nell’oscurità, dentro la fessura. E Akerman frustra le aspettative scopiche dello spettatore al quale è negato il piacere di sbirciare nel buco della serratura.

Nei film trasparenti si trae piacere dallo scoprire la colpa della donna, nello scoprirne il segreto, come nei film noir degli anni Quaranta oppure sostituendo la donna – la cui immagine è sempre castrante per l’uomo, che ne ha paura – con un feticcio, un’immagine. Mulvey scrive che lo sguardo cinematografico è un complesso insieme di interazioni e nel cinema narrativo tale complesso è governato da una volontà proprietaria, maschilista e fallocentrica che nasconde la materialità del film e ostacola la presa di coscienza, la distanza dello spettatore dallo spettacolo. Se è così, allora un cinema che voglia sovvertire questa concezione padronale del mondo non può che mostrare e far sentire la materialità del processo di registrazione/rappresentazione del reale, le condizioni della sua esistenza per dirla con Genette; che, con mezzi e convenzioni diversi, è l’operazione effettuata da Silvia Federici, Martha Rosler e Chantal Akerman.

Come ha osservato Kristeva:

“The question is one of sociocultural groups, that is, groups defined according to their place in production, but especially according their role in the mode of reproduction and its representations”.

Il modo di produzione della rappresentazione, osserva Kristeva, è diagonale, attraversa, come spiegato anche da Stuart Hall, genere, “razza” e classe. La casalinga/prostituta è come interpellata da una “necessità fantasmatica”, come la chiama Kristeva, che parla di religione, potremmo dire falsa coscienza o immaginario ideologico. Akerman produce una sorta di simbolizzazione non solo narrando le vicende di Jeanne Dielman assoggettata e soggettivata nella posizione di casalinga e prostituta che si prende cura degli uomini ma soprattutto mostrando, facendo sentire la rimozione invisibile che è anzitutto quella del modo di produzione della rappresentazione che inchioda la donna in una certa posizione della catena significante. Susan Sontag in un saggio raccolto in On Women, “The Double Standard of Aging” (1972),

Sontag, come del resto Federici, osserva che le donne spesso hanno come unica “way of Learning money” quella di utilizzare le abilità che hanno appreso durante quel training descritto da Federici che dura una ventina d’anni attraverso il quale imparano a “to be servile” e Jeanne Dielman, come fa risaltare Ackerman con quei dettagli quasi “pornografici” delle mani che raccolgono e offrono soprabito e cappello, non solo lo è nei confronti del figlio ma anche dei clienti. Il figlio infatti non capisce come una donna possa andare a letto con qualcuno che non ama e la madre gli risponde che non capisce perché lui non è una donna. Sontag inoltre scrive che attraverso quel training le donne imparano a “to be unadventurous”. Le donne possono diventare segretarie, commesse, assistenti, camerieri, centraliniste, infermiere, badanti, insegnanti e prostitute: “servicing and nurturing roles that women have in family life”. La donna è posizionata, sia nella produzione e riproduzione del capitale che nell’immaginario delle rappresentazioni, in funzione della sua capacità di prendersi cura degli altri e del suo grado di relazione con gli uomini.

In un articolo piuttosto piatto scritto per il New York Times, in cui fondamentalmente si pubblicizzava l’ennesima uscita di DVD Criterion, il critico Dave Kehr, a proposito del confronto tra i due DVD promossi, cioè Husbands (1970) di John Cassavetes e Jeanne Dielman di Akerman, per Cassavetes, che era sposato con Gena Rowlands, non impiega il termine “Mr”, mentre per Akerman, che non era sposata, impiega quello di “Mrs.” e lungo tutto l’articolo. L’uso di “Miss” e “Mrs.”, osserva Sontag che forse Kehr non ha letto, “reflects the belief that being single or married is much more decisive for a woman than it is for man”.

Kehr, probabilmente, fa un uso trasparente e non coglie il lavoro all’opera nelle sue rappresentazioni e nei suoi “beliefs”. Ma sia quello filmico che quello casalingo sono un lavoro che comporta materialità, fatica, strappi e “sacrifici” occultati se non forclusi per non interrompere il corso del mondo che, per dirla con Nancy Fraser, associa casalinghizzazione e colonizzazione. Nel film del cineasta, scrittore e militante senegalese Ousmane Sembène, uno dei fondatori del cinema africano, La noire de… (1966), la protagonista, una giovane senegalese che in cerca di lavoro lascia il suo paese per il Senegal, rivive nella segregazione degli spazi chiusi di un appartamento della Costa Azzurra – presso cui cucina e fa le pulizie – gli assoggettamenti e le umiliazioni della servitù coloniale, a dispetto della liberazione formale del suo paese e della scelta apparentemente “libera” di migrare verso la Francia. Proprio nella casa – i cui spazi chiusi si contrappongono a quelli aperti del Senegal – la giovane donna si sente via via più spaesata, estranea, scissa, fino al punto di decidere di porre fine alla sua esistenza scissa. Nella casa della media borghesia francese, la servitù coloniale è riscritta nelle forme della dipendenza salariale e non solo.

La rappresentazione di Akerman non rappresenta alcunché, come quella di un altro famoso artista belga, René Magritte. Come osservò Foucault, quella di Magritte è una rappresentazione che sdoppiando nega. Rappresentazione di rappresentazione. Come scrive il Barthes di S/Z: “ce qui est raconté, c’est le ‘raconter’. (…) Il n’y a pas d’objet du récit”. Ma il rimando di Akerman è più a Ozu, a certe sue “nature morte” ma anche ai suoi frames incorniciati in altri frames di Tardo autunno (Akibiyori, 1960), che sono come dei boxes di clausura e che ricordano le quinte nelle quinte degli spazi di Jeanne Dielman. Lo stile di Ozu è sempre rigoroso e posato, ciò non toglie che proprio da tale composizione misurata, persino sotto pressione, da questo geometrismo esasperato, si inneschi una tensione irrisolta, come nel finale di Tardo autunno in cui il sorriso disarmante di Setsuko Hara si fa affanno, velandosi di malinconia e perfino melanconia.

I gesti che rappresentano le azioni delle sequenze quotidiane di Jeanne Dielman si inceppano due volte: sul piano dell’imitazione diretta della scena e della descrizione, attraverso gli atti mancati (dimenticarsi di spegnere la luce o di abbottonarsi), e su quello più linguistico e specifico della narrazione (il tempo del racconto e il racconto del tempo) che più che rappresentare una casalinga che si prostituisce rappresenta il modo di produzione della rappresentazione (che interpella/posiziona assoggettando e soggettivando Jeanne Dielman in quanto casalinga e prostituta). La narrazione mette l’accento su una dramatizzazione del tempo da cui si s-taglia una durata quasi insopportabile. Il tempo del racconto quasi-coincide con il racconto del tempo; questo in realtà, cioè l’agencement di inquadratura lunga e montaggio, co-incide con il tempo diegetico, perché anche la quasi-coincidenza è incisa da ellissi e scavalcamenti di campo a 180°. Proprio per via di questo sottile ma a volte anche brusco taglio, la quasi-coincidenza si s-taglia dalla coincidenza dell’avvenimento raccontato e del racconto dell’avvenimento. Per Benveniste la “soggettività”, in quanto istanza e non sostanza, emerge al presente, quando c’è coincidenza tra l’istanza che racconta e ciò che è raccontato. Mentre l’oggettività è l’assenza del narratore, quello che abbiamo chiamato trasparenza. Questa, in forza del suo anonimato, tuttavia costruito socialmente e niente affatto naturale, può posizionare nella catena significante proprio perché il comando è invisibile e dappertutto. Ma l’operazione di Akerman è, per l’appunto, ancora più sottile. Gioca e insiste sul limite della coincidenza (che già rompe con l’anonimato che inchioda la donna in una certa posizione) e al tempo stesso deborda il limite incidendo la temporalità con la durée. Per dirla con Barthes: questo modello non è più rappresentativo ma produttivo: “production sans le produit”.

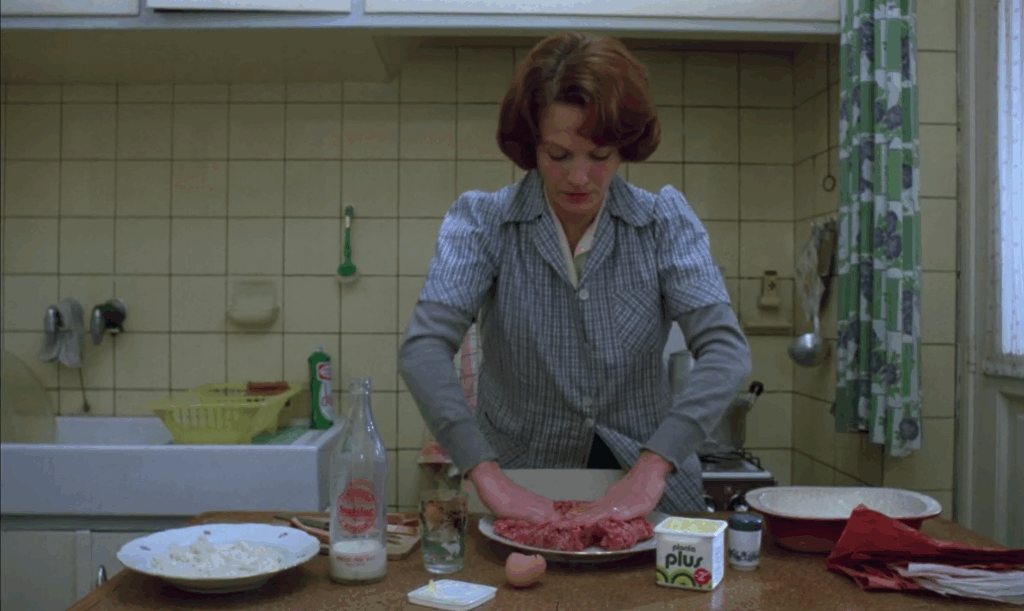

Ma anche la descrizione (spaziale e degli oggetti) è incisiva (taglia), per esempio quella estenuante dei manipulanda necessari per impastare il polpettone, forsenna e acutizza quella che per Genette era già una sua funzione nel realismo: il carattere esemplificativo e simbolico. Forse lo spettatore, ad un certo punto, si sente come “manipolato” e quindi disincagliato dal comfort sonnacchioso e morbido della poltrona e dei suoi cliché. Il carattere sfidante del film è affine all’enjeu del travail littéraire, cioè della letteratura come lavoro che secondo Barthes, “c’est de faire du lecteur, non plus consommateur, mais un producteur de texte”.

Jeanne Dielman mette le mani sulla carne così come le mette sul corpo del figlio e in parte dei clienti, è impastata nella catena di montaggio significante di questi gesti. C’è come una inerte viscosità materiale ma ancor più sociale, che le dimenticanze e gli inciampi, come quello che a momenti fa cadere Jeanne Dielman per strada, e il tour de force linguistico del film finalmente tagliano, che forse può rinviare a quella descritta (?) da Sartre nel romanzo del 1938 La nausea, quella provata da Roquentin.

“La Nausea non m’ha lasciato e non credo che mi lascerà tanto presto; ma non la subisco più, non è più una malattia né un accesso passeggero: sono io stesso.

Dunque, poco fa ero al giardino pubblico. La radice del castagno s’affondava nella terra, proprio sotto la mia panchina. Non mi ricordavo più che era una radice. Le parole erano scomparse, e con esse, il significato delle cose, i modi del loro uso, i tenui segni di riconoscimento che gli uomini hanno tracciato sulla loro superficie.

Ero seduto, un po’ chino, a testa bassa, solo, di fronte a quella massa nera e nodosa, del tutto bruta, che mi faceva paura. E poi ho avuto questo lampo di illuminazione”.

Che l’illuminazione di Roquentin sia lo s-taglio di Jeanne Dielman? Stagliarsi dai gesti quotidiani, in cui si è vischiosamente impastati, attraverso le dimenticanze e tagliare con il proprio ruolo di subalterno con la lama che apre il corpo dell’uomo? Il film di Akerman mostra che la mimésis (la rappresentazione della vita di Jeanne Dielman) è già récit (narrativo e descrittivo) che diegeticamente, attraverso esclusioni, restrizioni, cancellature e impercezioni (come quelle che marcano la produzione sociale), “naturalizza” sia il ruolo di casalinga che quello del “mestiere più antico del mondo”, luogo comune del patriarcato e non verità storica.

Il film strutturale o strutturalista, che Akerman ha conosciuto nella New York dei primi anni Settanta, mostra il funzionamento molare del dispositivo cinematografico che è come un modello del modo di produzione delle rappresentazioni in generale e lo decostruisce in quanto (dis)funzionamento molecolare, cioè non-rappresentativo: una produzione che non ripiega sulla struttura. È un cinema, quello che ispira Akerman in questa fase, che insiste sul terzo taglio, il taglio-resto, il taglio soggettivo, per dirla con Deleuze e Guattari. Una strutturazione ma senza struttura.

La écriture del film che de-compone (luoghi comuni e) il travail (du film) si s-fila dal récit ma non risalendo ad una maternità originaria, dell’autrice che partorisce il film. L’enunciazione, sempre con Barthes, è “le concours des voix (des codes)”: codice ermeneutico, semico, simbolico, proairetico e culturale che Akerman non inventa ma trova in quanto repertori che nondimeno, per dirla con il Barthes de Le Plaisir du text, riga e inceppa nel loro funzionamento che è tenuto insieme dal codice culturale: il patriarcato. I semi e i comportamenti non riflettono i caratteri o gli ambienti ma sono rifratti; gesti e azioni simbolicamente capovolgono il significato agganciato al codice culturale del fallocentrismo, cortocircuitando il codice ermeneutico poiché non solo il finale non scioglie alcun enigma ma, continuando a frustrare il voyeurismo, prolunga l’attesa e il disorientamento.

Allora, pur nel “désoriginent” dell’enunciazione, che allontana l’autore da(lla tentazione di curarsi troppo di) sé non solo per mezzo dei codici ma anche dei riferimenti a Ozu, Bresson e Warhol, la écriture emerge in quanto glance nel finale in cui l’inquadratura frontale, frontalità del (male) gaze, frustrato durante il film, si dissolve, ma ancora una volta è come rigonfiata o s-fogliata (glance), s-doppiata dalla frontalità spaziale (gaze). In quel corpo a corpo tra la macchina da presa e Seyrig, sentiamo persino il corpo di Akerman che, dietro la macchina da presa, respira e concorda con quello di Seyrig/Jeanne Dielman. L’io (Jeanne Dielman) è ascoltato dal tu (Chantal Akerman) e questo parla a quello e insieme aprono lo spazio dell’egli (lo spettatore). La écriture, come proponeva quel Benveniste amato da Barthes (e da Genette e da Metz), non solo non è riproduttiva ma, per dirla con Wittgenstein, traduce il linguaggio trasparente del film narrativo e con esso mette a tema la trasparenza ideologica che naturalizza la lingua fallocentrica. Né significato né significante ma significazione. Il finale in dissolvenza è l’immagine di quella lingua finalmente tagliata. Anche il lungo pianosequenza finale di News From Home (1976), in cui grattacieli non hanno nulla di trionfale, è un lungo addio ad una città moribonda ma, forse, anche al maternale, in un rapporto madre/figlia, che come in Ozu o in Kristeva, è anche un duale tra zoe e bios. Il cinema di Ozu è lo spettacolo della violenza tra le generazioni e le classi, padri e figlie, madri e figli. L’interdipendenza della cultura giapponese di cui ci parlano i sociologi, fa sì che i genitori e i figli non siano mai isolati edipicamente. In Ozu ci sono le ciminiere e gli uffici, gli operai e gli impiegati, i vicini di casa, le gite con i colleghi di lavoro, le relazioni tra gli studenti. Il cinema di Ozu non è solo la rappresentazione di un microcosmo, la famiglia. La famiglia stessa è aperta, la casa comunica con le strade e le altre case, lo spazio interno è sempre aperto, incrinato, non è mai una cornice perfetta e definita, una struttura edipica. Così come Jeanne Dielman non è solo un “romanzo familiare” ma ha a che fare con l’officina.

Come in uno specchio

“Che cosa può essere più simile e più uguale in tutte le parti alla mia mano od al mio orecchio che la loro immagine nello specchio? Eppure io non posso porre una mano, quale vien vista nello specchio, al posto del suo originale; poiché se questa era una mano destra, è una sinistra quello nello specchio, e l’immagine dell’orecchio destro è un orecchio sinistro, che giammai può prendere il posto del primo”.

Kant, Prolegomeni ad ogni futura metafisica

Lo spostamento, lo s-comparginarsi o s-filarsi della simbolizzazione dalla rappresentazione, il rendere visibile l’invisibile trasparenza della catena significante o di montaggio del film come della produzione sociale e della produzione delle ideologie, nel film di Akerman prende corpo anche nello sdoppiarsi/negarsi alla Magritte, nel duale del corpo che ri-flette nello specchio attraverso tre fasi o stazioni: lo specchio in quanto screen; lo specchio come coalescenza; e infine lo specchio che è pura virtualità o, come dice Deleuze, ferita, che taglia il finale e la catena significante.

Lo specchio come screen. Jeanne Dielman si trucca. In generale si cura, si abbottona, si mette in piega, almeno fino ad un certo punto, del resto persino il figlio le ricorda che deve badare al suo decoro. E si trucca, guardandosi spesso allo specchio, quello della stanza da letto in cui deve accogliere i maschi che pagano per avere un rapporto con il suo Körper mentre il suo Leib, chissà, è ailleurs. Si trucca perché il figlio le rammenta che deve curare il suo aspetto e per rappresentarsi dinanzi allo sguardo che consuma del cliente. In Film Still #2 (1977) Cindy Sherman si guarda allo specchio come per riconoscersi e misurare se corrisponde a un qualche modello e, al tempo stesso, è guardata, come spiata e assoggettata a uno sguardo che ne fa un oggetto. Nel caso del film di Akerman siamo noi a guardare ma anche il cliente che Jeanne Dielman attende. Il critico Hal Foster (The Return of the Real, 2006) ha scritto che i soggetti dei primi lavori di Cindy Sherman, tra il 1975 e il 1979, soprattutto i suoi Film Stills, i suoi soggetti-immagini, soggetti che si soggettivano assoggettandosi alle immagini, sono come colpiti, visti e catturati dallo sguardo, che è anzitutto lo sguardo fallocentrico, quello che riduce la donna a oggetto e immagine da consumare. Ma questo modello è esemplare anche per le altre interpellazioni che costellano l’ideologia materiale e immateriale che si deposita nei gesti e nelle parole di tutti i giorni: cui siamo tutti exposed. Ma Sherman, al tempo stesso, mostra i suoi soggetti femminili come intenti a vigilare, come se dubitassero del loro essere, come se il loro essere in fondo non corrispondesse a quell’apparire a cui sono chiamati a corrispondere, a rispecchiarsi nello specchio-schermo che vuole i soggetti femminili inchiodati in certe posizioni.

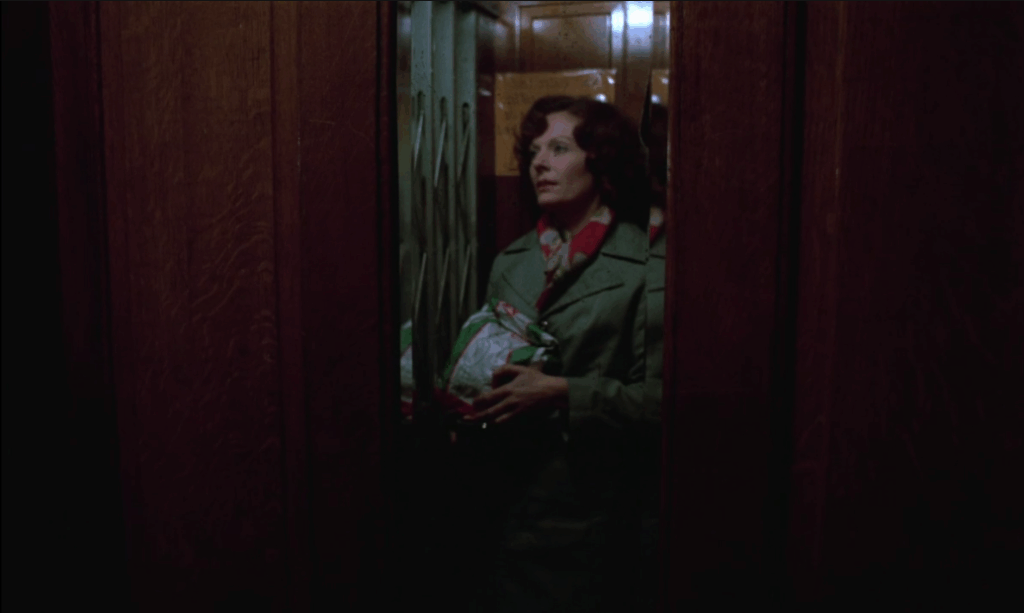

Lo specchio come coalescenza. Scrive Deleuze ne L’Image-Temps: “En termes bergsoniens, l’objet réel se réfléchit dans une image en miroir comme dans l’objet virtuel qui, de son côté et en même temps, enveloppe ou réfléchit le réel: il y a ‘coalescence’ entre les deux, Il y a formation d’une image biface, actuelle et virtuelle”. Jeanne Dielman si specchia, certo, lo fa anche attraverso il riflesso delle vetrine dei negozi in cui entra per effettuare le operazioni tipiche che scandiscono la giornata di una casalinga. Ma l’immagine riflessa tra barattoli e detersivi corrisponde al suo corpo? Soprattutto Jeanne Dielman prende l’ascensore in cui è collocato uno specchio e Akerman sceglie di inquadrare Jeanne Dielman attraverso o come in uno specchio, cioè l’inquadratura “spara” sullo specchio che ci restituisce l’immagine di Jeanne Dielman, non solo e non tanto come sdoppiata o scissa, alienata, ma piuttosto come una coalescenza tra immagine e corpo o forse immagine e immagine o un corpo a corpo che è anche una tensione di superficie perché è vero che immagine e corpo coesistono ma altresì vero che non sono perfettamente sovrapponibili.

Lo specchio come puro virtuale. “Una vita contiene solo virtuali. È fatta di virtualità, eventi, singolarità. Il virtuale non è qualcosa che manchi di realtà, ma è ciò che si inserisce in un processo di attualizzazione, seguendo il piano che gli dà la sua realtà propria. L’evento immanente si attualizza in uno stato di cose e in uno stato vissuto che lo fanno accadere. […] Una ferita si incarna o si attualizza in uno stato di cose e in un vissuto; ma è un puro virtuale sul piano di immanenza che ci porta in una vita. La mia ferita esisteva prima di me… Non una trascendenza della ferita come attualità superiore, ma la sua immanenza come virtualità sempre interna a un ambito (campo o piano). C’è una grande differenza tra i virtuali che definiscono l’immanenza del campo trascendentale, e le forme possibili che li attualizzano e li trasformano in qualcosa di trascendente”. Deleuze lo scrive nel suo ultimo testo pubblicato in vita, sull’immanenza. La ferita infatti nel film di Akerman non è trascendente e infatti Akerman film il taglio, la ferita che taglia attraverso lo specchio, un taglio come nello specchio, un taglio che attraversa un campo, un piano e in questo caso campo di vita e campo o piano come inquadratura co-incidono. Jeanne Dielman incarna quella ferita che preesiste ma non come un destino bensì con carattere, per dirla con Benjamin. La ferita è attualizzata nella catena significante che è catena di montaggio, in uno stato, Jeanne Dielman si trova in un certo stato, addirittura in un indirizzo preciso, una topografia annunciata nel titolo di cui il linguaggio topologico del film opera una déplacement, una ferita. Quella che si insinua e inserisce in questo stato.

Cut

Il taglio del montaggio ellittico e disgiuntivo di Akerman ha il suo correlativo oggettivo in quello che Jeann Dielman esegue sul corpo del cliente.

Cavarero cita e analizza un passo di Arendt (Quaderno e diari) in cui la filosofa tedesca distingue hybris e superbia, la prima correlata al bios e la seconda alla zoe. Il corpo femminile è fisicamente aperto, lacerato dallo strappo dell’accoppiamento, mentre quello di Achille è superbamente intatto. Akerman non mostra mai lo strappo dell’accoppiamento (violento e esemplare) con il maschio-cliente, tuttavia Jeanne Dielman anche dopo il parto continua a prendersi cura del figlio partorito, la sua vita è un tremendo post partum. Come direbbe Simone de Beauvoir il figlio continua a nutrirsi della sostanza della madre che con il suo corpo accudisce, prepara il cibo e si procura il denaro.

Sempre Cavarero, commentando le Baccanti di Euripide, si sofferma sulla maternità ridotta da corpo procreativo a corpo nutriente che, attraverso la caccia e lo smembramento di carne continua a nutrire il figlio. Jeanne Dielman caccia altri uomini e smembra la carne da servire a cena al figlio fino a quando Jeanne taglia il corpo integro del maschio-cliente. Rottura del tremendo cordone ombelicale che lega il corpo femminile non solo al “rigido destino” biologico descritto da Simone de Beauvoir ne Il secondo sesso, ma anche e soprattutto alla catena di montaggio lineare (che è catena significante) che il montage ellitico e disgiuntivo di Akerman forsenna fino a tagliare, ancor prima della gola del cliente. Simbolizzare è tagliare il cordone ombelicale o la gola alla rappresentazione e al modo di produzione (della rappresentazione).

Toni D’Angela