“Che l’esiziale scissione della società possa cessare, è per costoro sinonimo di fatalità mortale: ben venga la fine di tutto, piuttosto che l’umanità ponga fine alla reificazione”.

T.W. Adorno, “Critica della cultura e società”, Prismi

Adorno scriveva queste parole in un saggio del 1949 contro i professionisti (i “costoro” a cui si allude nell’epigrafe) della critica della cultura. Davvero, anche in questo caso, ogni monumento di cultura (incluse certe edizioni “apparecchiate” per il “pasto estetico” di opere di pensatori trasgressivi), come diceva Walter Benjamin, è anche documento di barbarie.

Benjamin da un lato ha osservato e descritto acutamente il concatenarsi di mutamenti sociali, tecnologici e artistici (“un imponente processo di rifusione delle forme letterarie”, la sostituzione del valore cultuale dell’opera d’arte con quello espositivo e così via) e dall’altro si è battuto per persuadere gli artisti e gli intellettuali – che avrebbero dovuto, e dovrebbero, schierarsi dalla parte dei produttori, e quindi radicalizzare la trasformazione dei mezzi tradizionali e innovare la tecnica artistica. Approfondendo, conoscendo e criticando kantianamente, come indicato nel credo modernista del critico d’arte Clement Greenberg? Certo, ma non solo. Interpretare ma, questa volta oltre il paradigma formalista e riduzionista di Greenberg, per decodificare e soprattutto trasformare, modificare il dispositivo articolato e stratificato della formazione culturale borghese, di cui fa parte molta, troppa teoria piccolo-borghese-accademica (nel migliore/peggiore dei casi) assolutamente aggiornata, soprattutto su tutto quanto è irrilevante e che viene meccanicamente rimuginato in convegni e corsi universitari. Del resto l’aggiornamento e l’autoformazione corrispondono a uno dei soffocanti fili (cappi?) conduttori del postfordismo e della società di controllo: la formazione permanente di cui parlava Gilles Deleuze, l’altra faccia del controllo continuo e dell’implacabile “24/7 world” descritto più recentemente da Jonathan Crary. Cultura borghese e accademica che peraltro cita Guy Debord come fosse un eterodosso sociologo dei media (o magari un Baudrillard ante litteram) e addomestica Benjamin riducendolo ad una sorta di dotto archeologo dei media.

I concetti elaborati nel saggio benjaminiano L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica furono formulati per “esigenze rivoluzionarie nella politica dell’arte”, che non sono quelle che hanno pilotato i pettinati e stirati media scholars verso Benjamin e le loro fulgide carriere universitarie. Il saggio di Benjamin, scritto tra il 1935 e il 1936, comincia citando Marx e finisce delineando l’orizzonte del comunismo. Benjamin, insieme all’amico Brecht, già da qualche anno aveva promosso la politicizzazione dell’arte contro l’estetizzazione della politica culminante, in quegli anni, nel programma del nazismo – che seppe utilizzare il cinema come opera d’arte totale, scena immensa e soap opera di massa – come mostrato da Hans Jürgen Syberberg nel film Hitler, ein Film aus Deutschland (1978) e tematizzato con acume da Philippe Lacoue-Labarthe nel libro La finzione del politico. Oggi, nell’età del dominio delle passioni tristi e delle catastrofi, l’estetizzazione della politica da un lato, attraverso i nuovi media e non più solo il cinema e la radio come negli anni Trenta, non soltanto fa da sostegno al cretinismo parlamentare delle democrazie liberali e alla spettacolarizzazione della vita quotidiana, a loro volta, esaltate o confermate dalla comunicazione smozzicata e friendly dei social network e da una corrispondente cultura accademica ridotta ai minimi termini (e ad un numero ridotto di pagine di libri spesso noiosi e tirati via) e ad un’appaltistica concorsuale sempre più burocratica o vassallatico-beneficiaria (per tacere dell’editoria, “puttana sciolta” dalla fede negli autori); e dall’altro, l’estetizzazione della politica, si è deterritorializzata, diventando anestesia generalizzata che annichilisce quell’immaginazione, quella potenza inventiva di immaginare altri orizzonti, di cui non si stancano di parlare né Gayatri Spivak né Toni Negri. Per dirla con più finezza, anzi con la finezza severa e tagliente di Adorno: la Kulturkritik che sa come spostare “la direzione dell’attacco” e che, dallo scranno delle cattedre, “si dispensa dal verificarsi sulle condizioni materiali della vita”, come confermato pochi anni da un famoso filmologo che ormai passa per essere un talking head, il quale negava che vi fosse un aggancio tra critica dell’economia politica e critica dell’audio-visione. O, meglio, probabilmente intendeva che “Questo matrimonio non s’ha da fare”, citazione che rende omaggio alla formazione cattolica dell’illustre scienziato di suoni e visioni. La critica della cultura, dimentica che Benjamin era impegnato per un altro mondo possibile, per un’alternativa nel mondo, spiegava Adorno, esalta se stessa, si feticizza, si dota di auraticità proprio separandosi da quelle condizioni materiali che ignora ma che ieri come oggi incombono sulle moltitudini. Tanto più queste sono schiacciate dal peso dell’ineguale distribuzione della ricchezza, quanto più la cultura diventa rifugio e riparo, conforto e legittimazione proprio per coloro che indebitamente si appropriano di questa ricchezza, cioè i clienti dei critici della cultura. Che peraltro Adorno chiamava “cronisti” che pilotano attraverso le indicazioni e perfino le oscillazioni (del gusto) del mercato certi “prodotti dello spirito” piuttosto che altri, magari Vezzoli un po’ più rispetto a Hirschhorn. Più conversazioni presso la Triennale della Milano capitale della vetrinizzazione del sociale sulla creatività tra Vezzoli e il più famoso DJ italiano e meno Gramsci Monument, del resto a Milano c’è già il monumento a Montanelli! I critici culturali che addomesticano Benjamin e Debord, e pure Marx o Stuart Hall, avranno pure “l’apparenza della competenza” e soprattutto successo, quello decretato dal mercato, ma la loro “agilità”, che gli permette di attraversare (indenni, senza sporcarsi le mani) persino l’Ottobre rivoluzionario e di allestire mostre interattive in giro per il mondo (riempiendosi questa volta le mani), fa di loro soltanto degli “agenti del traffico” in armonia con quel mondo che annienta il futuro. Chi si è formato svegliandosi la mattina al posto del professore o facendogli trovare il caffè sulla scrivania o magari un articolo già pronto solo da firmare a sua volta, da professore, confermerà e rafforzerà quella che Adorno chiamava “preformazione”. E la ricaduta sulla qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento degli studenti? Questa “preformazione” toglie a priori, sistematicamente la “possibilità della differenza”. E questo, ovviamente, vale anche per gli “imbrattacarte”, pure quelli digitali. In questa ennesima estate calda, anzi torrida e “catastrofica”, colpevolmente e intollerabilmente i media tutti non solo continuano a blaterare di “catastrofi naturali” quando non sono affatto naturali ma insistono nel reiterare, nella distrazione più generalizzata, che “il peccato è il desiderio degli uomini di beni di consumo”, scriveva Adorno, cioè: la crisi ambientale dipende dal nostro consumismo, quello dell’Antropos, dal mio e da quello chi siede nei consigli di amministrazione di quelle cento aziende multinazionali che sono responsabili del 70% delle emissioni globali. Responsabile del futuro che scompare non è il “nostro” lifestyle, per cui dobbiamo diventare consumatori più attenti, ma quello che Adorno chiamava “meccanismo globale”, cioè il capitalocene che, scriveva Adorno, defrauda di quei beni di consumo, sì perché sempre in una città come Milano, beni di consumo come libri, film, spettacoli teatrali, del buon vino o un appartamento in cui abitare diventano sempre più beni problematici se non irraggiungibili. Ciò nonostante, pare che noi tutti, anche coloro che non possono godere di beni di consumo vitali, con il nostro stile di vita siamo responsabili della crisi climatica. “Se l’umanità potesse disporre della pienezza dei beni, scuoterebbe anche le catene di quella barbarie civilizzata, che i critici della cultura mettono sul conto del livello progredito dello spirito”, ovvero il “nostro” consumismo, il mio e quello alimentato da e che alimenta le multinazionali che estraggono e drenano ciò che è comune, “anziché di quello ritardatario dei rapporti materiali”, il cui sbilanciamento polarizza da un lato quei pochi che godono delle crisi e delle contraddizioni del capitalocene e dall’altro coloro, i molti, che producono il materiale e l’immateriale e che sono espropriati anche della loro capacità di godere di quei beni di consumo che, appunto, è peccato desiderare, mentre non lo è lavorare/produrre senza fine. I critici della cultura difendono i “valori culturali” che sono separati dai rapporti materiali, compito del critico della cultura è rinunciare a intervenire e mettere al riparo i valori, custodirli nel museo che tutela “la sfera imbrattata di valori culturali” che deve essere rigorosamente separata dalla strada e dal cantiere in cui perde la vita o per andare a lavorare o lavorando.

Benjamin Buchloh nel saggio “Hans Haacke: Memory and Instrumental Reason”, scrive che l’analisi della “reception” dell’opera d’arte, così centrale sia nel Minimalismo che nell’Arte Concettuale, oltre che immanente ai suoi significati e alle sue funzioni, dipende da “external factors” e dal “social positioning”, cioè dal segmento di cultura occupato dall’opera d’arte all’interno di quel settore dell’industria culturale chiamato “art world”.

1971, il Museo Guggenheim cancella la personale di Hans Haacke. Il direttore chiese a Haacke di togliere due pezzi, l’artista si rifiutò rinunciando all’esposizione – confrontiamo quel suo rigore con il glamour delle vedettes spettacolari come Jeff Koons integrate nel sistema e che hanno trasformato l’arte in business. I due pezzi di cui era stata richiesta la rimozione sono opere che puntavano a de-neutralizzare e ri-politicizzare le pratiche artistiche fotoconcettuali e tra queste la fotografia. Haacke contesta la presunta neutralità dell’immagine fotografica che è sempre posizionata e ri-posizionata rispetto all’indagine sociale, politica ed economica. I due pezzi in questione sono: Shapolski et al. Manhattan Real Estate Holdings e Sol Goldman and Alex DiLorenzo Manhattan Real Estate Holdings, entrambi del 1971. Le opere consistevano letteralmente in materiale documentario disponibile presso la Biblioteca pubblica di New York, che l’artista ha raccolto e presentato in un display fotoconcettuale. Il materiale riguardava l’intensa attività immobiliare di alcune, poche famiglie che, in varie compagnie e corporations, avevano accumulato vasti imperi di edifici popolari in diverse parti di New York, negli anni della crisi abitativa, sociale e fiscale, speculando sul “desiderio” di godere di quel bene di consumo che è la casa. Tracciando i rapporti e le interconnessioni tra i nomi, spesso nascosti dei proprietari, Haacke rivelava la struttura reticolare, se non la ragnatela di questi imperi immobiliari. Pure e semplici registrazioni delle proprietà, le opere di per sé non avevano tono polemico o accusatorio. Il direttore del Guggenheim, dopo il gran rifiuto di Haacke, in una nota scrisse che le opere di Haacke violavano la neutralità suprema dell’opera d’arte e per questo non meritavano la protezione del museo. Il testo del direttore rivela la posizione quantomeno elitaria e paternalista dell’istituzione museale. L’esclusione dal sacro limes e la cancellazione della mostra, fu dovuta al fatto che Haacke, con le foto poco neutrali, metteva letteralmente, visivamente e testualmente a duro confronto due tipi di spazi architettonici, due modelli sociopolitici di condizione urbana e perfino due texture esistenziali: l’edificio popolare delle classi povere di New York e la lussuosa e liscia “neutralità” delle esclusive istituzioni delle arti, come il museo modernista e spiralico progettato da Wright, frequentate dalle classi agiate e dominanti, che traggono beneficio da quelle speculazioni immobiliari o da altre simili. Le persone che abitano quegli edifici popolari non frequentano il Guggenheim e nemmeno danno del tu al direttore del Guggenheim. Anzi, non pochi membri del Board del Guggenheim nel 1971 erano membri di una importante Corporation che aveva forti interessi nel Cile del socialista Allende e che fece molte pressioni affinché la CIA sostenesse il Golpe di Pinochet (11 settembre) che instaura la dittatura in Cile nel 1973. Le Gallerie d’Italia che tra Palazzo Marino e la Scala ospitano dei Rauschenberg e dei Ruscha, sono spazi frequentati da chi abita ai margini, oltre le colonne d’Ercole di Corvetto o da quei faccendieri amici del “socialismo” vetrinizzato erede dello yuppismo milanese anni Ottanta? Nella Milano che sfratta il Leoncavallo e in cui speculazione e bruttezza si fanno skyline e figura di una città vivibile solo per pochi a cui interessa più l’atmosfera da aperitivo e design che non la sociabilità.

Un anno dopo il colpo di stato in Cile, nel 1974 Haacke subisce la censura perfino nella sua natia Colonia. Anche in quel caso era prevista una personale. Una sua opera documentava come il chairman del museo di Colonia Wallraf-Richartz-Museum,co-fondatore della Deutsch Bank, fosse stato un nazista di primo piano e dopo, come se nulla fosse, un collaboratore stretto de cristiano Adenauer. Haacke, ricorda Buchloh, ha aggredito la funzione di addomesticamento dell’arte attuata dai dispositivi del neoliberalismo trasformando l’arte in uno dei settori del mercato economico, sfidando i poteri istituzionali e di controllo che preferiscono sempre un’arte, magari ribelle (obbedire attraverso il non obbedire, diceva Adorno) ma decorativa o comunque ribelle solo all’interno di spazi controllati come i musei o le gallerie o le fondazioni, per contenere il dissenso ed evitare che si diffonda al di fuori di questi spazi istituzionali. La Germania dell’Ovest del Secondo dopoguerra, in cui cresce Haacke, che applaude i tentativi spettacolari di Beuys e di Anselm Kiefer di riconciliare il popolo tedesco dopo l’orrore nazista, non tollera l’“accuracy”, la ricerca, il rigore della documentazione di Haacke che rivela come e quanto le figure prominenti dell’economia tedesca post-bellica fossero dentro i gangli del potere nazista, quindi complici dell’orrore, come il banchiere Hermann Joseph Abs, che negli anni Settanta si era dedicato a far funzionare la cultura nella democrazia liberale della Germania dell’Ovest, dopo essersi arricchito sia sotto Hitler che Adenauer. Haacke è un artista contro-egemonico perché anziché abbellire, decorare e puntellare una memoria smemorata, condivisa e allegra, che esalta le “magnifiche e sorti progressive” dell’Occidente, costruisce una memoria che attacca l’autonomia dell’arte, l’indifferenza dell’arte rispetto a ciò che accade, che inchioda il museo nella sua funzione di dispositivo di potere e addomesticamento. Il direttore di quel museo di Colonia, il cui presidente era un nazista, dopo aver annullato l’esposizione di Haacke affermò che il museo, non solo il suo, ma “il” museo in generale non si occupa di economia o potere economico ma solo di potere spirituale. Affermazione disgustosamente idealistica, oltre che ipocrita e vigliacca. E nemmeno la critica dell’audio-visione deve occuparsi di economia o politica! La cultura, scriveva Adorno nel 1949, isolandosi, rinunciando a intervenire, distaccandosi dalla aberrazione dei rapporti materiali e da tutte le “tracce deturpanti dell’inumanità”, si purifica, si libera dal contatto con quel mondo che invece è sporco. Anche in questo caso potremmo citare un anti-monumento prima installato e poi rimosso. Sempre a New York. Nel 1981 Richard Serra aveva dislocato e perturbato la reazionaria e banale architettura attorno alla Foley Square con la sua installazione Tilted Arc, rimossa nel 1989 anche per le proteste dei cittadini che, evidentemente, sostenevano con meno fatica l’interpellazione ideologica di quella architettura eclettica, neoclassica, reazionaria e burocratica, piuttosto che l’esperienza di quell’intollerabile che scuoteva e sollecitava a un cambiamento di visione, anzi di un crollo senso-motorio come accade in certi film di Rossellini e di Hitchcock. Un pezzo d’acciaio incompiuto installato nel cuore di un’agorà civica, che con la sua obsolescenza, rammenta all’ormai galoppante capitalismo finanziario e digitale, le sue origini sporche e materiche: l’acciaio di Tilted Arc e del capitalismo industriale e siderurgico.

I critici della cultura, osservava Adorno, trasformano questa in un oggetto, in un “bene culturale” da valorizzare secondo il linguaggio dell’economia politica. La cultura come riparo, terribile riparo, poiché siamo dentro un’età che è postmoderna e proprio perché la realtà, come scriveva Debord nel 1967, è sempre più una rappresentazione o uno spettacolo e i confini tra realtà e finzione sono sempre più labili, sempre che vi siano ancora dei confini.

Per Adorno, un altro amico di Benjamin, che scriveva a fine anni Sessanta la sua Teoria estetica, il valore o contro-valore dell’arte è nel suo essere perversamente feticcio. Toni Negri, in riferimento alla produzione sociale e a quella artistica nell’epoca del postfordismo, parlava di produzione del fattizio e non nel mondo dell’arte in cui tutto è stato già fatto (non solo dal Modernismo ma soprattutto dalla modernizzazione capitalista). Quindi la funzione estetica e fittiva, anzi la condizione di possibilità del reale è sempre più una condizione estetica, come per altri aspetti hanno compreso e tematizzato anche Lyotard e Rancière e persino l’“illuminista” Jauss.

Nella prima Critica kantiana l’estetica già non è più semplicemente un certo genere di conoscenza ma è il quadro problematico delle condizioni della conoscenza che determina gli oggetti fenomenicizzandoli: la conoscenza dell’intelletto che forma attraverso le categorie la materia collocata nelle forme a priori di spazio e tempo. L’estetica è “Estetica trascendentale”. Nella terza Critica invece l’estetica, in quanto giudizio riflettente che si riferisce al soggetto e non all’oggetto, è facoltà dell’anima di sentire piacere e dispiacere, facoltà di sentire, quello che ci manca di questi tempi di crisi, nell’età del collasso, per dirla con Stengers. Sentire in quanto condizione estetica, cioè di possibilità anche dei giudizi determinanti, logici e intellettuali. Ormai, un anno dopo la Rivoluzione francese, per Kant l’estetica non ha più finalità cognitive e certamente non è quella delineata da Baumgarten. L’estetica non informa (tanto) sull’oggetto ma (soprattutto) sul soggetto, sul suo stato e il suo pensiero e, in quanto sentimento del piacere e del dispiacere, sul suo stato di benessere, quello compromesso quotidianamente dal “realismo capitalista” che produce patologie oltre che ingiustizie e fratture nella crosta terrestre. Lyotard ricordava che Kant chiamava maniera il modus aestheticus del pensiero. L’estetica non solo è (metafisicamente) trascendentale e originaria ma è ancor di più (e contro la metafisica) intensiva, è il vivo del pensiero, se non il vivente. Insomma il metodo è inscritto nella maniera. La cultura, scriveva Adorno, non è obiettivazione determinata da contemplazione, valutazione e ponderazione, da una scrittura ben delimitata, come mi disse una volta una professoressa universitaria la quale sosteneva che Deleuze non sapesse scrivere e che per decenni ha biascicato sempre i soliti tre o quattro argomenti nelle sue lezioni, ma “sospensione di ogni riduzione ad oggetto”: il vivo del pensiero.

La sensazione, il sentire in-forma l’anima: l’anima esiste in quanto è affetta e affetta da altro da sé. Lyotard ne parla in una conferenza del 1993 chiamata “Anima minima” raccolto nel libro Anima minima. Sul bello e sul sublime, in cui afferma che l’anima è il risveglio dell’affettibilità perché l’anima non si sveglia da sola ma solo in quanto forzata, perché dipendente da quella donazione che Heidegger chiamava Essere. La dipendenza simpoietica che ontologicamente e biologicamente istituisce alleanze inter-corporee tra umano e nonumano messa a tema in particolare dalle pratiche materialiste di pensatrici come Lynn Margulis, Donna Haraway e Judith Butler; la dipendenza degli uni dagli altri che è il cervello sociale, il General Intellect, come lo chiamava Marx, del comune, per citare Toni Negri.

Non c’è alcun “sostrato portante” nemmeno per Kant, un soggetto che porta intensità o sensazioni, nemmeno il corpo, quello finemente inquisito dal maestro di Lyotard, Merleau-Ponty. Più che sostrato quel che si dà è dipendenza e anche violenta. Questa è la condizione estetica, che per Rancière è anche condizione ontologica della politica. Al di fuori di questa dipendenza, che è alleanza di corpi, c’è solo anestesia, l’estetizzazione della vita quotidiana, anestetizzazione che non ci fa sentire, non ci fa sentire il trouble e non ci fa sentire di co-appartenere, non ci fa sentire quella “voce universale” di cui parlava Kant. Questo sentire Lyotard lo chiama il nulla dell’inanimato. L’asservimento all’aistheton commentato Lyotard, è asservimento non tanto alla legge dell’alterità, come crede Rancière, ma alla donazione. Questa dipendenza è quella del legame con gli altri, è il risveglio dell’affettibilità: questo è il senso ontologico e politico dell’estetica. Questa dipendenza è quella dell’occhio di Cézanne turbato e spossessato dalla montagna e non quella che umilia le moltitudini dalla cui cooperazione dipende tutta la produzione materiale e immateriale. Dipendenza o condizione estetica che è precondizione della politica, dell’apparire degli uni agli altri in un mondo che, come ricordava Hannah Arendt, è comune e condiviso ma a partire da una molteplicità di punti di vista.

La condizione estetica per Lyotard lettore di Kant è analoga al sublime: è abitata come da un neutro. Di questa dipendenza che se vogliamo è l’unico “sostrato” (materialista), non abbiamo alcuna conoscenza, quindi è soprasensibile, per definizione è un’Idea. Lyotard ricorda che nei testi sulla riflessione estetica Kant non cita quasi mai il termine “soggetto”: la condizione dell’estetico, ciò che si giudica “in base allo stato del soggetto”, non ha a che vedere strettamente con il soggetto, quello cartesiano e borghese. Questo “soggettivo” è sensazione interiore e non semplice sensazione che informa, informazione fornita dai sensi, questa sensazione attiene alla logica, quella all’estetica, è ciò che Kant chiama “sentimento spirituale”, che non sentimento empirico del caldo o del freddo, non è un “like” o, come direbbe Hume, un feeling of taste o, addirittura, un gusto (disturbato e disturbante) per le oscillazioni, per dirottare Gillo Dorfles nel “realismo capitalista”. Questo sentimento spirituale (spiritualizzazione della materia del sentimento) è la condizione estetica o trascendentale di tutti i giudizi e non solo dei giudizi. Quindi il sublime non è qualcosa là fuori, un oggetto che fornisce al soggetto, magari al genio, l’occasione per mettere mano all’oggetto e trasformarlo in modo da suscitare un piacere e un accordo tra le facoltà, ma è assenza di forma che dà occasione alla ragion pratica delle moltitudini di aumentare la loro potenza. Il fulmine sublime di Barnett Newman, commenta Lyotard nel saggio “L’istante, Newman” (1984) raccolto nel libro L’inumano, non è solo verticalità, slancio e sradicamento ma anche qualcosa che si erge e abbandona il suolo (conoscenza), qualcosa che discende e folgora nell’istante in cui si scarica al suolo (sentimento).

La condizione estetica dunque è riflessione pura, capacità pura del pensiero. Capacità di far che? Lyotard risponde: “di essere informato immediatamente del suo stato”: star bene o star male. E Adorno ricorda che l’“aroma del materialismo” (per esempio quello di Leopardi) ha a che fare con il piacere e il dispiacere: sentire la vita con piacere o dispiacere. Il piano s-regolatore di Milano fa sentire la vita con piacere? A chi?

Un quadro di Newman, scriveva Lyotard, è qui e ora, è l’annunciazione del suo annuncio. Questa sensazione è insieme oggetto e legge, la sua funzione, anzi la sua capacità è quella non di determinare ma di domiciliare anche tutte le determinazioni. La disposizione estetica per Lyotard è tautegorica: identità di forma e contenuto, legge e oggetto. L’educazione estetica è la (trans)disciplina che domicilia il nostro (co)abitare quel mondo che è comune.

Ma la sensibilità, la condizione estetica, attraverso il massaggio e l’interpellazione dell’intrattenimento dell’industria culturale iperindustrializzata e digitalizzata, diventa essa stessa sempre più materiale di sfruttamento. Ma, si dirà, i francofortesi che contestavano l’industria culturale, hanno analizzato una società che appesta la percezione e mercanteggia della sensibilità che, tuttavia, non esiste più, cioè la società fordista. Il che vuol forse dire: il postfordismo, che tra gli anni Sessanta e Settanta ha sostituito il fordismo, non sfrutta la percezione e non appesta la sensibilità?

Jasper Bernes nel 2017 ha pubblicato un libro intitolato The Work of Art in the Age of Deindustrialization. L’autore esamina i rapporti tra sviluppo delle pratiche artistiche e forme di organizzazione del lavoro, il comune destino di lavoro e arte a partire dalla transizione dal fordismo al postfordismo. Molti spendono la gran parte del loro tempo a lavorare, pertanto questo “unfree work” inibisce l’accesso largo all’orizzonte di possibilità delle attività estetiche. Eppure, osserva Bernes, il lavoro salariato e altri tipi di lavoro “unfree” provvedono a fornire mezzi tecnici e sociali alle pratiche artistiche.

Toni Negri negli anni Ottanta aveva già colto l’affinità elettiva o l’aria di famiglia tra le trasformazioni delle forme del lavoro e quelle dell’arte, che è lavoro. In una delle lettere raccolte in Arte e multitudo Negri proponena una scansione temporale del Kunstvollen che raccorda la storia delle lotte operaie con quella dei linguaggi artistici. Dai moti rivoluzionari del 1848 (soprattutto quello dell’aprile parigino) alla vigilia della Comune, quando le lotte erano portate avanti da operai di mestiere e quando si dispiega quello che Negri chiama il Realismo. Basti pensare a Courbet che è stato dentro i due poli, ne L’Atelier du peintre (dipinto del 1855 che per Max Koxloff segna l’inizio del Modernismo) rinnovando potentemente quest’ultima e in quello sociale, sulle barricate comunarde. E poi, continua Negri, c’è la fase che lui chiama analitica, quella dell’Impressionismo che corrisponde alla storia compresa tra il 1871 e la Prima guerra mondiale. Si tratta dello “sviluppo funzionale del desiderio di autogestione, di controllo della produzione capitalistica” da parte dell’operaio professionale. Proprio la Commune del 1871, che rompe con la Guerra franco-prussiana, ispira questo desiderio di “autonomia” che nel linguaggio critico del formalista Greenberg diventa “specificità”. Infatti per Greenberg la rivoluzione degli impressionisti è che per la prima volta la pittura risponde solo a se stessa, è auto-controllo. Negri nel testo scritto nel 2014 Metamorfosi: arte e lavoro immateriale afferma: “progetto sovversivo di autogestione della produzione”. Poi, scrive ancora Negri in quella lettera, sarà un’altra rivoluzione, quella dell’Ottobre, a rimescolare le carte del gioco dell’arte. Sono gli anni della massificazione fordista dell’operaio, cioè della crescente astrazione del/nel processo di produzione sempre più slegato da mestiere e professionalità. Nel testo del 2014 Negri scrive che il capitale dopo l’Ottobre e la Crisi del ‘29, spinge la produzione ad un “livello d’astrazione” massimo e che questa astrazione nell’organizzazione del lavoro cor-risponde alla forma astratta che si impone nel “campo estetico”. E infatti il produrre artistico si fa astratto. Una fase astratta dell’arte che Negri suddivide in due momenti. Il primo è quello che va dall’Ottobre alla Crisi del ‘29, quando la figurazione è forsennata sul lato espressionistico al punto da piegarsi verso un’astrazione delle forme e in questo momento possiamo leggere il Cubismo, l’Espressionismo di Kirchner e Schiele ma anche le strategie del collage. Il secondo momento è quello dell’astrazione più analitica, di Mondrian, ancora più aperta, indeterminata e sperimentale, l’astrazione come invenzione di nuovi mondi. Tutte pratiche alternative che corrispondono a quell’immaginazione alternativa che era il socialismo prima della sua crisi. Infatti dopo il 1929 (non solo la Depressione o l’ascesa del nazismo, ma anche i gulag staliniani), continua Negri, si sviluppa un’altra storia che porta al ‘68. Immaginazione radicata nella potenza dell’agire cooperativo che cor-risponde ad una grande trasformazione delle forme del lavoro e della lotta da parte di un nuovo soggetto che è l’operaio sociale. La dimensione estetica (come condizione di possibilità) dell’arte è la massa che coopera. Dai grandi formati di Pollock e Rothko alla scultura “industriale” di David Smith, dai moduli che ricordano la produzione seriale dei minimalisti Morris e Judd fino all’immaginario consumistico della Pop Art, l’arte ha sempre più a che fare con la massa. Gli anni Sessanta, da questo punto di vista, sono stati decisivi sotto diversi aspetti. Da un lato le avanguardie e i movimenti politici e artistici hanno dato l’assalto alla massificazione e mercificazione del lavoro, delle opere d’arte e della vita. Dall’altro è negli anni Sessanta che sempre più emerge nei fatti e anche nelle analisi del rivoluzionario e artista Guy Debord, quello spectacle che spettralizza il reale, quella accumulazione non solo di merci ma di immagini che segna il “consumerism society” e la totale astrazione del reale che Negri ha chiamato postmoderno.

Anche Bernes nel suo libro osserva che le lotte degli anni Sessanta e Settanta avevano una tonalità artistica, era una critica artistica, chi lottava rivendicava appunto libertà di sperimentare nuove forme di vita e cooperazione. Bernes sottolinea che in quegli anni negli Stati Uniti, e non solo, vi fu una convergenza tra le avanguardie artistiche e le lotte del lavoro. L’emergere di nuovi regimi di lavoro flessibile e “teamwork”, la partecipazione, la collaborazione e l’interazione sono tratti che caratterizzano anche le pratiche artistiche. Basti pensare all’Happening di Allan Kaprow e agli eventi di Fluxus, per non parlare dei Situazionisti in Europa. Dal fordismo al postfordismo si può dire anche così: dalla produzione di oggetti alle performances, alle installazioni, agli earthworks, dai capolavori esposti e tenuti auraticamente a distanza dallo spettatore all’Arte Concettuale, la Body Art o la Land Art che comportano la mobilità e l’attività dei fruitori.

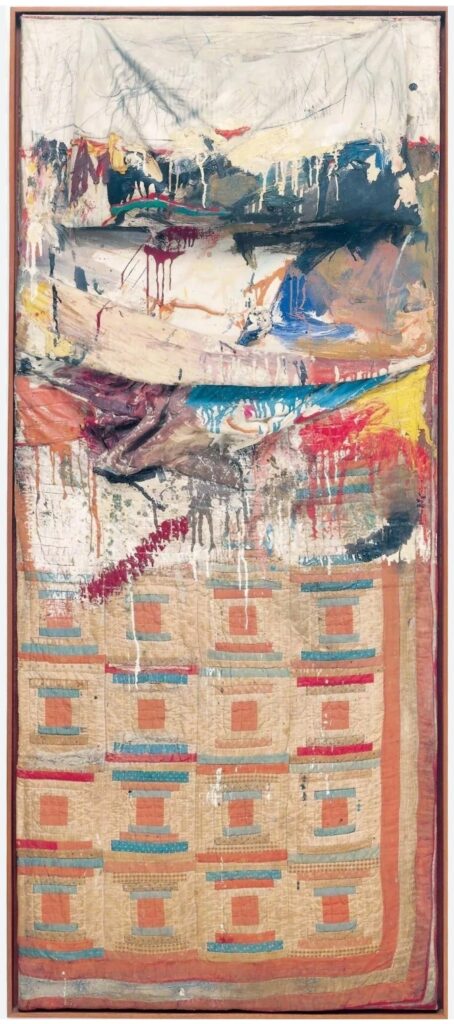

L’arte non come rappresentazione di questa scena di guerra o di quel paesaggio ma in quanto evento, dalla performance con smalti industriali di Pollock al lancio di piombo fuso di Serra (artisti-operai) e in quanto “sorgente di immaginazione alternativa”. Ma la sorgente è l’“immersione nel concreto” che per Rauschenberg è il trionfo dell’immaterialità, la New York degli anni Cinquanta sempre più spettacolare e vetrinizzata, cioè astratta. Ma Rauschenberg si immerge in quella astrazione e ne rovescia il senso attraverso la concretezza materica dei suoi assemblaggi e dei suoi combine-paintings: questi ultimi, così materici, sono fatti prelevando dall’immaginario spettacolare e astratto. Ecco perché di volta in volta può apparire astratto (White Paintings, 1951) o concreto (Bed, 1955). In particolare i combine-paintings sono come un bricolage molto concreto che manomette l’imagerie contemporanea astratta: il fumetto, la fotografia, i simboli dei mass-media e la bottiglia della Coca-Cola. Inoltre quella di Rauschenberg è un’arte fondata sulla collaborazione tra corpi e media affine alla coesistenza fluida di noi stessi, noi tutti che co-evolviamo e co-funzioniamo sempre insieme agli altri e persino a tutto ciò che è nonumano. Una connessione, “un magma indistinto” per dirla con Negri, che imparenta agli altri e al mondo. Un’idea profonda che fu già di Lucrezio, Spinoza, Darwin e Marx e che negli ultimi anni molta filosofia contemporanea ha sviluppato con rigore, creatività e passione. Rauschenberg parlava di co-composition. Non solo noi siamo innestati negli altri e viceversa, così come siamo ingranati nelle “cose” che ci circondano che, a loro volta, ci interpellano, modificano, trasformano; ma, come dice Rauschenberg, non solo c’è collaborazione fra artisti, per cui l’identità è collettiva; non solo c’è co-funzionamento tra differenti media, ma c’è co-evoluzione, cooperazione tra artista e materiali impiegati, mai concepiti come strumenti e oggetti inerti, ma come attanti capaci di trasformare l’artista. Se il tema della co-composition può rimandare all’opera d’arte compost di Pierre Huyghe, sebbene diventi sempre più merce e meno attività, il tema della conversione dell’astratto nel concreto per esempio all’Archival Art di un artista contro-egemonico come Thomas Hirschhorn, penso in particolare sia le sue “sculture dirette” che i suoi “chioschi”. Le “sculture dirette” sono come dei modelli disposti in spazi interni spesso espositivi. Si tratta di détournement. Hirschhorn impiega e riutilizza messaggi prelevati da altri contesti e innestati in nuovi contesti. Questa re-inscrizione di messaggi e segni si indirizza direttamente al pubblico risvegliando la capacità di sovvertire e manipolare i segni a cui siamo quotidianamente esposti, coerentemente con la tradizione delle pratiche femministe di riappropriazione di Martha Rosler, Sherrie Levine e Barbara Kruger. I “chioschi” invece sono agencies informazionali. Più che assemblare e dirottare il senso dei molti messaggi a cui siamo sottoposti, Hirschhorn archivia informazioni che spesso non circolano nei mass media e nemmeno sui social: testi, immagini e televisioni – tutti “everyday objects” – sono raccolti e ibridati in questi chioschi, producendo attraverso le informazioni una modificazione del corpo.

Dunque, da tempo siamo non solo siamo dentro la valorizzazione del sensibile interamente sussunto da Monsieur le Capital, ma anche dentro la catastrofe del sensibile descritta con acume da Stiegler. Jean Baudrillard negli anni Settanta parlava di “catastrofe semiotica”, cui si riferisce negli anni Ottanta anche Paul Virilio. Secondo Stiegler, meno “apocalittico” di Baudrillard e Virilio, è catastrofe del desiderio, sbandamento generalizzato e odio di sé e degli altri. Stiegler cita il film di Gus Van Sant, Elephant (2003) e, ovviamente, anche la strage di studenti commessa da studenti a cui si ispira quel film. Le energie esistenziali, le energie dei produttori e dei consumatori, che assicurano il funzionamento del sistema, ormai sono frutti del desiderio, della libido dei produttori e dei consumatori. Lavoro e consumo sono sempre più libido captata e canalizzata. Il capitalismo informatico, culturale e cognitivo, oltre che un problema di sostenibilità ambientale, per Stiegler, pone anche un problema di “ecologia industriale”. Le capacità intellettuali, affettive ed estetiche dell’umanità sono da un lato intensivamente “valorizzate” dal processo di produzione del capitale e dall’altro massicciamente minacciate. La perdita di individuazione, secondo Stiegler, che peraltro sa bene, da Simondon, che individuazione è già preindividuale e transindividuale, deriva dalla perdita di partecipazione alla produzione di simboli della vita intellettiva e sensibile, partecipazione attiva e sentita, attività partecipata appassionata che appassiona la vita, cioè la capacità di gusto, il gusto per il sentire, insomma: l’estetica. Crollo del simbolico è affondamento del desiderio e, come sappiamo da Hegel, l’uomo è desiderio. Nell’epoca iperindustriale e del lavoro senza fine, la posta in gioco del condizionamento tecnologico, per Stiegler, è quella scomparsa dell’umano, cioè del desiderio. Ma Stiegler non propone di tornare indietro o spegnere i computer. Il suo approccio è farmacologico. In fondo anche Marx scriveva che il comunismo è il movimento reale delle cose. Le tecnologie di controllo e oppressione devono essere convertite in tecnologie di emancipazione. Stiegler osserva che da decenni assistiamo ad uno sfruttamento sistematico della sensibilità, a un massaggio incessante del sensorio, ormai anche da parte dell’intelligenza artificiale e di altri dispositivi che estraggono valore da quelle materie prime che sono le coscienze.

Siamo dentro la sussunzione del reale e il collasso del sensibile, ma non basta dire così. Non deve bastare. Se questo, che Negri chiama astrazione o sussunzione astratta del reale, è il movimento reale delle cose, allora l’alternativa concreta a questa catastrofe del sensibile sussunto non può che essere costruita dentro e attraverso il training del sensorio mediante una galassia di concatenamenti tecnologici ma più in generale nonumani. Per i primi, cioè per i dispositivi tecnologici e il loro “utilizzo” che può potenziare la potenza dei corpi, per quello che “presupposto del comune nel mondo delle macchine” come scrive Negri in una lettera del 2014 di Arte e multitudo, l’alternativa non può che passare per un’alleanza di corpi e fronti di lotta che dal basso, con metodo assembleare, realisticamente producano un conatus potente per frenare e infine interrompere l’infausto corso del mondo capitalista liberando le potenzialità del reciproco innesto tra l’umano e il tecnologico attraverso una governamentalità (del) comune. Per i secondi, insomma i rapporti con le agencies di animali, piante e rocce o creature delle profondità marine, occorre imparare a riconoscere e a generare i rapporti di parentela simbiotica che vi sono “tra noi” e dai quali dipende il ricambio organico dei rapporti tra uomo e natura e il nostro sentire con piacere quella vita dalle molteplici forme che è la natura, pur sapendo che per molti aspetti questa è scomparsa da tempo, quella rimpianta dai romantici di fine Settecento. La natura è scomparsa diceva F. Schlegel e anche Toni Negri si interoggava su quanto fosse ancora “naturale” il paesaggio della Borgogna.

Che cosa accade? Come direbbe Foucault: che cosa stiamo diventando? Perdiamo la capacità di gusto. L’estetizzazione della vita quotidiana che anestetizza e quindi forclude il trouble, la scomparsa del futuro causata dal cannibalismo del capitalocene. Il processo di estetizzazione non solo della politica ma della vita quotidiana impedisce di rispondere perché siamo esposti costantemente ad un training senso-motorio che, a differenza di quanto descritto da Benjamin a proposito dell’attore di cinema che “vendicava” l’operaio fordista alla catena di montaggio, difficilmente si può vincere o anche, per dirla con Stuart Hall, decodificare. Siamo assorbiti in un ambiente audio-visivo immersivo e non siamo più capaci di sentire quel che accade, che si dispiega schizofrenicamente attraverso un incessante flusso oceanico di immagini e suoni, dati e stimoli difficilmente decodificabili, quell cascata di immagini e suoni e quella logosfera di cui avevano parlato negli anni Settanta Calvino e Barthes. Abbiamo sempre meno gusto, cioè non siamo in grado di sentire il sensibile, non abbiamo sensibilità, non sentiamo il sensibile, la ferita, la catastrofe che non è un’immagine o una fiction. Eppure l’alternativa è pur sempre dentro questo mondo, queste reti digitali e di cooperazione, questi dispositivi della logistica dell’estrazione e della “valorizzazione” e il cervello sociale che costruisce e mette mano a questi dispositivi. Il superamento della catastrofe del sensibile in un mondo postcapitalista no, non passa certo attraverso il complesso dell’internet, ha ragione Jonathan Crary che lo afferma nel libro Terra bruciata dedicato al nexus tra spettralizzazione digitale dell’esperienza quotidiana, collasso ambientale e processi di estrazione e cannibalismo dell’insostenibile capitalismo neoliberista. Tuttavia il nostro sentire, che siamo chiamati a educare esteticamente per rispondere a ciò che accade, è innestato negli altri, in ciò che ci circonda e attraversa e anche in tutti i network sensori nonumani più o meno sofisticati e più o meno visibili, dagli utensili più tradizionali, come una fredda e arrugginita chiave inglese (come quella fotografata da Allan Sekula), alle tecniche virtuali dell’osservazione e ai satelliti che modificano ma anche innervano la nostra percezione. La sensazione che domicilia il pensiero è anche domiciliata in questo sentimento oceanico che sono le reti digitali e i concatenamenti tecnologici. Toni Negri nel testo del 2014 Metamorfosi: arte e lavoro immateriale ha scritto che la storia delle pratiche artistiche, da Bacon a Warhol a Nam June Paik, coincide con lo sviluppo di un’immaginazione che si dispiega “all’interno di uno spazio compatto, un magma indistinto” e che l’arte guarda senza paura a questa “architettura interna” che è l’infrastruttura dell’immateriale, dell’astrazione, quindi il nostro concreto. Artisti e moltitudini sono immersi in questo “subbuglio caotico e produttivo delle forme di vita”, quello che Haraway chiamerebbe sciame di mondeggiamenti che si stagliano dentro e attraverso figure ibride: del resto anche Negri usa l’espressione “molteplicità dello sciame” nel testo Metamorfosi: arte e lavoro immateriale. La lezione artistica, l’ispirazione che l’agire politico ne può trarre è che, scrive Negri, l’attività artistica, che è lavoro e sta dentro le reti della produzione, attraverso corpi e movimenti produce un mondo, produce “altrimenti” questo mondo, in cui non si può non credere, come insegnano Rossellini e Godard, ma “dentro un mondo che non ne riconosce altri e sa che il fuori da costruire non può essere che l’altro da un dentro assoluto”. Arte e politica come piega.

L’estetica, l’educazione estetica, cioè la capacità di (co)sentire, di conseguenza è sempre più una questione, anzi un’urgenza ontologica e insieme politica. Sentire che, per dirla con Stacy Alaimo, i nostri corpi sono esposti non solo ai veleni e alle turbolenze delle catastrofi ambientali causate dal capitalocene, ma anche agli altri umani e nonumani dai quali, come insegnano Darwin, Margulis e Butler co-dipendiamo. L’estetica non solo è condizione di possibilità per distinguere tra il rosa di Masolino e quello di Masaccio o il rosa de Kooning ma per sentire che co-apparteniamo ad un sensibile che è condiviso tra umani e nonumani e che il nostro cervello è sempre più sociale.

La posta in gioco dell’educazione estetica nell’età della globalizzazione neoliberista che privatizza una produzione sempre più socializzata e cannibalizza, oltre che le sue stesse condizioni di riproduzione, persino il futuro e che è inconciliabile con l’estetica, non è tanto una riappropriazione del sentire “autentico”, peraltro già da sempre investito più che rivestito da protesi e concatenamenti, ma è il (sentire) (in) comune.

Toni D’Angela