Pour télécharger la version PDF de l’article :

https://drive.google.com/file/d/1CVk-wPridlzmOv1h5hvxMYQg1OP-ZWrb/view?usp=sharing

Introduction

Jocelyne Saab est née au Liban en 1948, l’année de la Nakba. Monica Maurer est née à Munich en Allemagne et vit actuellement à Rome. La première est devenue reporter de guerre en 1973 pour France 3 ; elle a rencontré Kadhafi en Libye, a couvert la guerre d’Octobre, la guerre au Kurdistan, la résistance des Palestiniens à la frontière syrienne du Liban. À partir de 1975, son monde s’effondre – Beyrouth s’enlise dans un conflit civil de 15 ans qu’elle décide de documenter.

Elle y rencontre Monica Maurer, qui s’installe au Liban en 1977 pour travailler avec l’Institut du Film de Palestine de l’OLP en tant que réalisatrice de films documentaires. Avant cela, elle avait notamment collaboré avec le journal américain radical Ramparts ou Cesare Zavattini, et réalisé des documentaires sur le Chili de Salvador Allende (Chili 1972) et sur l’usine d’horlogerie autogérée LIP à Besançon entre 1973 et 1975 (L’usine est là où sont les ouvriers). Toutes deux sont présentes à Beyrouth Ouest lors du siège de la ville par l’armée israélienne en 1982. Toutes deux cessent aussi de faire des images documentaires au Liban après l’exode des combattants Palestiniens, contraint par la pression des Israéliens.

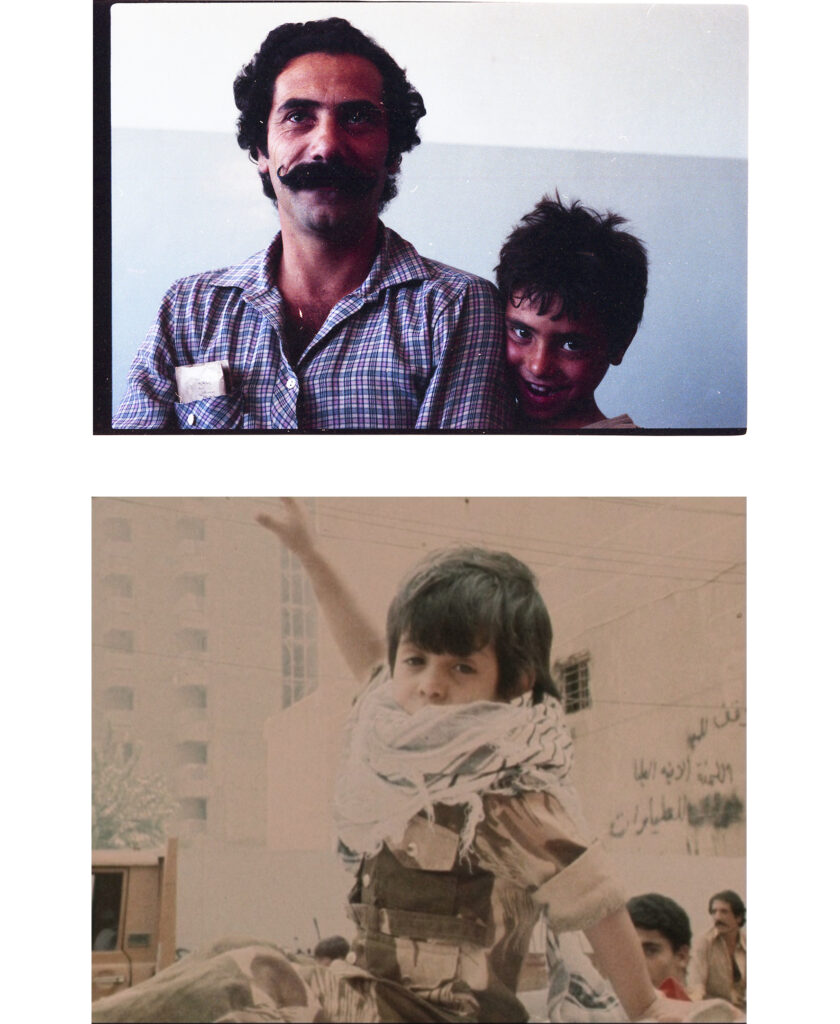

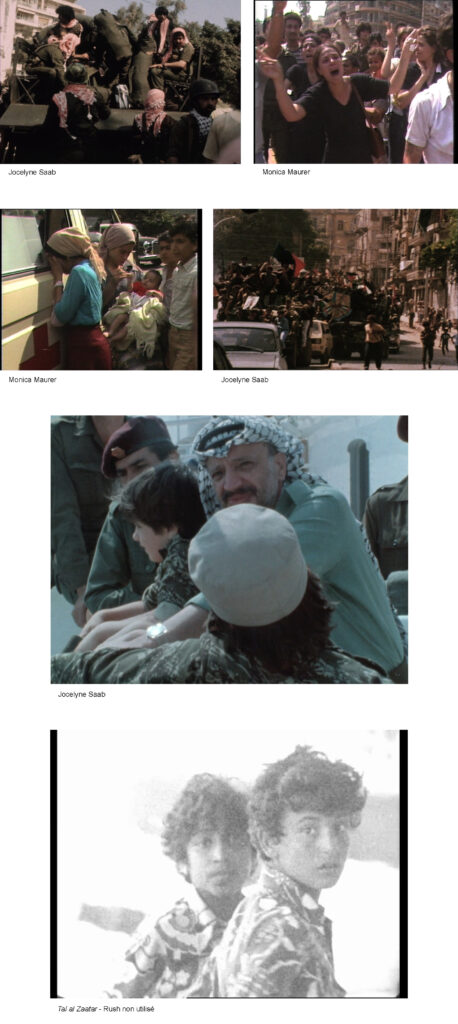

L’approche documentaire de Monica Maurer diffère de celle de Jocelyne Saab. Sur place durant cinq ans, elle a réalisé six films sur et avec les Palestiniens, avec comme point central l’utopie collective qui devait être la base du futur État palestinien. Dans ses films, elle s’est principalement intéressée à la construction des infrastructures médicales, qui lui apparaissaient comme un témoin politique d’un projet de société idéale. Jocelyne Saab, elle, adopte une démarche existentielle, dans une quête aussi personnelle que politique : elle filme à partir de 1975 la dévastation de l’identité de tous les Libanais, dont elle partage la souffrance, et dénonce l’injustice faite aux Palestiniens. Sa solidarité envers la cause lui a valu la confiance de Yasser Arafat. C’est elle qui a été réclamée comme journaliste pour documenter le départ en bateau de l’OLP de Beyrouth au moment de la levée du siège en 1982.

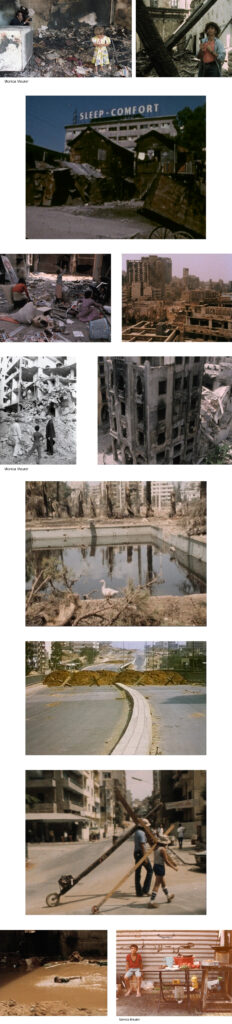

“Les images de Jocelyne s’inscrivent dans la grande Histoire du Liban”, nous a dit un jour Monica Maurer, “mon regard à moi a toujours été plus spécifique”. Par-delà la guerre civile, ce qui était important pour elle était avant tout la construction de la société palestinienne. Naviguant du gros plan sur l’Histoire proposé par les images de Monica Maurer, au plan large offert par Jocelyne Saab, nous avons choisi de mettre en dialogue les récits photographiques de l’une et de l’autre pour raconter la double expérience d’une lutte. Ce changement de focales dessine des points de contact singuliers : ce qui réunit finalement le travail de ces deux femmes d’images, plus encore que le croisement de leurs sujets, est d’abord la sensibilité du regard qu’elles portent toutes deux sur ces années de guerre.

Pour mettre en lumière la richesse de ces deux ensembles d’images, nous avons fait le choix de dessiner différents récits photographiques, où quelques images de l’une résonnent avec la vision et les images de l’autre. Nous leur avons également laissé la parole, par des retranscriptions d’échanges que nous avons eus avec Monica Maurer et par des textes inédits des archives personnelles de Jocelyne Saab. Dans les dernières pages, leurs regards se croisent et dialoguent directement autour des visages anonymes de cette guerre et du moment charnière du départ des Palestiniens et de la fin du siège.

Ce montage photographique et ces deux corpus questionnent intrinsèquement le geste de l’archivage. Les quelques photographies que nous présentons ici de Monica Maurer sont issues d’une immense collection personnelle de clichés pris entre 1977 et 1982, en marge de la réalisation des films et qui a pour vocation d’être intégralement numérisée dans les années à venir. Pour cet article, seuls quelques classeurs et cartons ont été ressortis et numérisés pour l’occasion ; il ne s’agit que des prémices d’un long travail à mener. La démarche de Jocelyne Saab est différente, mais suit un objectif similaire : les photographies que nous présentons sont issues de l’ouvrage Zones de guerre qu’elle a publié en 2018, quelques semaines à peine avant son décès, qui comprend majoritairement des photogrammes de ses films, la cinéaste ne s’étant tournée vers la photographie qu’au milieu des années 2000. En figeant ainsi quelques instants de cette guerre qui l’a touchée jusqu’au plus profond de son identité, Jocelyne Saab a voulu donner à voir des arrêts sur l’histoire, mettre en lumière les images où la mémoire bute – parce qu’il ne faut pas oublier et qu’il faut vivre avec ces images.

Jocelyne Saab et Monica Maurer se rejoignent dans cette volonté à toute épreuve de faire des images qui pourront permettre l’écriture d’une autre histoire des peuples. Pour Monica, qui nous disait que, selon elle, “le patrimoine audiovisuel doit être accessible librement”, la préservation et la valorisation des images de cette lutte des Palestiniens est aujourd’hui une priorité : c’est un acte militant.

En 2013, Monica Maurer décide de prendre en charge les rushes 16mm du documentaire de Mustafa Abu Ali, Pino Adriano et Jean Chamoun sur le massacre du camp de Tal al Zaatar (titre éponyme), première et unique co-production italo-palestinienne entre l’Institut du Film de Palestine et Unitelefilm, tournée en 1976. Le film raconte l’histoire du camp situé dans la partie nord-est de Beyrouth et le massacre du 12 août 1976 par les milices chrétiennes de droite qui a poussé les Palestiniens et les Libanais à quitter la zone. Il est construit sur les interviews de femmes, hommes, enfants et combattants réalisés quelques jours après le massacre.

Mustafa Abu Ali et Jean Chamoun sont ensuite venus travailler six mois à Rome en 1977 pour le montage du film. C’est là qu’ils ont laissé les rushes, dans les archives de ce qui deviendrait l’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico (AAMOD) et où ils sont restés endormis pendant trente-six ans. Aux côtés d’Emily Jacir, Monica Maurer a travaillé à la restauration et à la numérisation des trente-trois boîtes de pellicules 16mm afin de sauvegarder ce patrimoine filmique essentiel pour l’Histoire, la mémoire collective et le cinéma des Palestiniens. Monica a ensuite sillonné la Palestine avec des copies sur disques durs des rushes pour que chaque institut de cinéma, chaque université de Palestine garde dans ses archives traces de ce film.

Ce travail militant de préservation rejoint celui de l’Association des amis de Jocelyne Saab, qui depuis le décès de l’artiste le 7 janvier 2019, travaille à la numérisation de l’ensemble de son archive film et non-film en vue d’une mise à disposition libre et élargie, pour offrir à l’histoire d’autres récits possibles.

Mathilde Rouxel et Aude Fourel

Mathilde Rouxel est chercheuse en études cinématographiques et programmatrice spécialiste des cinémas arabes. Elle a travaillé durant six ans aux côtés de Jocelyne Saab et dirige aujourd’hui le projet de préservation et de diffusion de son patrimoine artistique au sein de l’association des amis de Jocelyne Saab qu’elle a cofondée avec Nessim Ricardou-Saab.

Aude Fourel est artiste plasticienne, cinéaste et enseignante-chercheuse en pratiques cinématographiques. Actuellement Pensionnaire à la Villa Médicis, elle travaille à l’écriture d’un nouveau projet de film en s’intéressant aux rushes non utilisés des films de Monica Maurer et de films palestiniens comme Tal al Zaatar.

_____________________________________

Jocelyne Saab – Faire des images pour ne jamais oublier : récit d’une ville en résistance

« Cette maison, c’est la tradition ; c’est l’identité de tous les Libanais, et comme on ne sait plus à qui se référer, on ne sait plus qui on est »

“Jusqu’en 1965, voire même 1970, je ne savais même pas qu’il y avait des Palestiniens à Beyrouth. Je ne savais pas qu’il y avait eu en 1948, la création d’un État qui allait être l’un des conflits de ce siècle. J’ai grandi sans le savoir. C’est une fois que j’étais à la fac, qu’il y a eu la guerre de 1967 et qu’on préparait notre bac avec les fenêtres peintes en bleu qu’on a écouté la radio pour la première fois et qu’on a suivi l’actualité. Quand je vois aujourd’hui mon fils qui rentre le soir et qui, à treize ans, est au courant de tout ce qui se passe dans le monde, je me rends compte que c’était une façon d’être terriblement protégé. Même après, à la fac, le souci était d’aller skier et d’aller nager. C’est vers la quatrième année quand j’ai étudié l’économie du Proche-Orient que j’ai commencé à me réveiller. C’est à ce moment-là aussi que j’ai commencé à voir des types arriver à la fac avec des revolvers à la hanche et je ne comprenais pas.

C’était déjà le parti Phalangiste d’un côté et le parti de gauche de l’autre. Moi, je votais pour les garçons qui étaient plus sympathiques : ils m’apprenaient Léo Ferré, Brassens, ils m’apprenaient tout ce qu’il se passait en Union Soviétique, on parlait de Sartre, de Simone de Beauvoir. De l’autre côté, il fallait voter pour les gros revolvers. Pour moi, c’était ça la gauche et la droite. C’est par mon métier de journaliste que je suis descendue dans la rue et que j’ai vu les premiers bombardements, l’armée israélienne qui bombardait les Palestiniens, j’ai compris qu’il y avait des camps, des bidonvilles et qu’on n’était pas ce pays de banques, de montagnes – qu’on n’était pas la Suisse du Proche-Orient.”

Entretien avec Dominique Huppi, TSR, 1999

_____________________________________

“Mon arrivée dans le journalisme et ma profession de reporter sont à l’origine un concours de circonstances. Petite, j’avais toujours voulu faire de l’image, mais on me l’avait interdit. “Ce n’est pas un métier pour les filles”… J’avais fait toutes mes études chez les sœurs de Nazareth avec seulement des filles autour de moi. J’ai donc choisi d’aller dans le monde des hommes. J’avais pour modèle mon père, qui avait été un grand voyageur et qui vivait dans le monde des affaires. Je me lance dans des études d’économie politique. J’ai suivi cette voie. Ce n’était pas ma vocation, mais j’ai pris conscience depuis de l’importance de cette formation dans ma manière de structurer mon travail et de voir le monde.

C’est cette part de social qui m’a intéressée dans ces études que j’ai dû suivre. Les injustices auxquelles étaient confrontés les Palestiniens me révoltaient. Avec des amis, je suis allée sur place, dans les camps, pour constater par moi-même et m’interroger sur la situation dans laquelle mon propre pays n’hésitait pas à plonger ces populations qui se retrouvaient sans terre. Le combat côte à côte et l’énergie des années 1960-70 nous avaient rendus très proches.

En 1975, juste avant le massacre du bus des Palestiniens, je m’apprêtais à partir au Vietnam, en freelance avec des photographes. Le début de la guerre au Liban m’a posé un ultimatum ; j’ai découvert que je ne connaissais pas mon pays, et j’ai décidé de partir pour témoigner des événements cruels que je pressentais. Indépendante pour la première fois, je suis partie à Beyrouth réaliser avec Jörg Stocklin Le Liban dans la tourmente. Avec Les Enfants de la guerre, premier témoignage sur les enfants qui avaient survécus à un massacre, les phalangistes chrétiens m’ont condamnée à mort.”

Entretien avec Mathilde Rouxel, 2013

Nous sommes des bâtisseurs

Monica Maurer – La société palestinienne à Beyrouth

Extraits d’entretiens, avril – mai 2021

J’ai commencé à militer très jeune. Je me souviens d’une manifestation, en 1958 je crois, contre la torture en Algérie à l’occasion de la sortie du livre de Henri Alleg, La question. La police nous a matraqués et j’ai reçu une blessure à la tête. C’est donc vraiment littéralement que l’idée m’est entrée dans la tête qu’on ne pouvait pas rester neutre dans ces conflits de base entre colons et colonisés.

Pour moi, l’engagement fait sens s’il entre jusque dans nos racines, si on y arrive par les tripes plus que par l’idéologie.

La guerre d’Indépendance en Algérie a été très importante pour moi, c’est la clé de ma prise de conscience politique. Un autre moment important a été la guerre des Six Jours de 1967. Cela a renforcé mes liens avec les ouvriers palestiniens du Palestinian Workers Union à Munich, nous menions des projets ensemble, ils étaient actifs politiquement et m’ont parlé de leurs familles et de leur peuple : la dimension idéologique s’est concrétisée à partir du point de vue humain.

Mes films sur et pour l’OLP sont le fruit d’un long chemin. Avant de m’intéresser cinématographiquement à la Palestine, j’ai eu autour de 1975 une période où je ne produisais plus de films. J’avais ouvert une librairie à Cologne pour les ouvriers immigrés et j’ai suivi des études de médecine qui m’ont beaucoup servi par la suite. Après la guerre civile au Liban, j’ai participé très activement au mouvement de solidarité médicale. C’est alors que je me suis rendue compte que les films sur le combat palestinien n’abordaient pas l’aspect social de la Révolution ni son enracinement dans la vie quotidienne.

Quand je filmais à Beyrouth, je m’intéressais au moment politique : le point central pour moi était la vie collective, l’utopie de la société civile qui semblait construire l’embryon du futur Etat Palestinien.

“Nous sommes des bâtisseurs” me répétait souvent le docteur Yusuf Iraki, du Croissant Rouge Palestinien.

Je voulais filmer particulièrement la construction et l’organisation des infrastructures médicales, filmer l’aspect humanitaire et sanitaire de la Révolution Palestinienne comme un message politique d’un projet de société.

Le Croissant Rouge Palestinien s’organisait principalement autour de l’hôpital Akka, dans le camp de Chatila à Beyrouth-Ouest, même s’il existait aussi de petits hôpitaux et structures de soins en dehors de la ville, comme à Damour où étaient soignés les survivants du camp de Tal al Zaatar.

L’hôpital Akka était divisé en services. J’ai souvent filmé le service pédiatrique (Nazra), la maternité, l’orphelinat des enfants handicapés et mutilés, le service des prothèses et de la rééducation.

Une chose importante à mes yeux : les personnes qui fabriquaient les prothèses ainsi que les kinésithérapeutes étaient des blessés de guerre qui avaient dû abandonner la lutte armée. Cela montrait aux victimes qu’il y avait une vie après la souffrance. Et c’est très indicatif de la société palestinienne de l’époque, de sa philosophie et de son projet collectif.

Toute la société palestinienne travaillait à l’autodétermination, dans la santé, mais aussi l’agriculture, l’enseignements, etc.

WHY ?

Monica Maurer, 1982

Extraits de la voix-off du film

Le vendredi 8 juin 1982, une pluie de bombes venues du ciel s’abat sur la terre, quand environ soixante bombardiers israéliens fabriqués par les États-Unis ont attaqué l’Ouest de Beyrouth en abandonnant leurs charges mortelles sur le stade, puis sur les camps surpeuplés de Fahkani, Chatila, Sabra et Burj-al-Barajneh.

C’était le début de la guerre sauvage du Siège d’Israël contre les peuples palestinien et libanais, tuant et mutilant plus de 100 000 civils, détruisant les maisons de plus d’un demi-million d’êtres humains. C’était le début de la guerre totale d’Israël contre la population civile. (…)

Dans cette situation d’urgence dramatique, le Croissant Rouge Palestinien (CRP) a intensifié ses efforts en organisant de nouveaux hôpitaux, centres médicaux, en recrutant des techniciens et des volontaires pour la défense civile et les premiers secours.

Grâce aux comités de santé libanais et palestiniens, plus de vingt centres ont été créés pendant la guerre dans toutes les régions de l’Ouest et du Sud de Beyrouth.

Les orphelins et les enfants handicapés qui avaient trouvé un foyer et des traitements médicaux au CRP ont dû être évacués et sauvés des bombardements continus. (…)

La cible principale des assauts aériens était les camps dans lesquels un demi-million de palestiniens avaient trouvé refuge, après l’expulsion de leur propre pays en 1948. (…)

Malgré les bombardements continus, l’armée israélienne n’a pas réussi à entrer dans Beyrouth-Ouest. (…)

Pour continuer à faire pression sur les civils de la capitale assiégée, les Israéliens ont également coupé l’approvisionnement en eau.

Mais cela n’a pu vaincre la ténacité du peuple : les Comités Populaires libanais et palestiniens ont installé des pompes à eau dans toutes les zones pour distribuer les eaux souterraines. (…)

Afin de limiter l’efficacité des comités de défense civile que l’OLP avait mis en place dès le début du Siège, l’armée sioniste resserra une fois de plus son emprise sur la capitale libanaise.

Ils coupèrent l’accès aux carburants pour arrêter les générateurs et immobiliser les voitures et les ambulances des Postes de Secours. Mais le peuple répondit avec détermination, en rationnant le carburant et en inventant de nouveaux moyens de transport pour garder le peu de gaz restant pour les urgences.

Une communauté de femmes, d’hommes et d’enfants

On disait : « Je suis de Beyrouth-Ouest » avec un brin de fierté

et la conviction d’avoir mis à nu les dimensions de l’armée israélienne,

de l’avoir forcée à montrer toute sa force et donc à révéler son impuissance.

Et quand on nous demandait : « Comment ça va ? »

on avait pris l’habitude de répondre d’un air narquois : « Ba naïchine. Toujours vivant ! »

On disait : « Je suis de Beyrouth-Ouest ».

Et pour une fois au moins on avait un langage et un comportement

qui dépassait les normes étroites des petites communautés. On pouvait être chiite ou chrétien, juif ou sunnite,

Libanais ou Palestinien, l’être vraiment, fidèlement.

Tout en étant aussi, dans le même temps et dans le même espace, quelqu’un de Beyrouth Ouest.

Où se vivaient les formes d’une société possible. Celle d’un certain rêve arabe.

Désirs inachevés d’un peuple condamné.

Beyrouth agonisante avait les traits de l’utopie.

Être libanais et arabe, c’était possible.

Juif et Palestinien, ça existait.

Musulman et progressiste, ça se faisait.

Femme et chef, il y en avait. Anarchiste et organisé, c’était courant.

Mais l’utopie se paye cher et nous ne savions pas encore que la facture allait être diaboliquement majorée.

Beirut madinati, Roger Assaf (Beyrouth ma ville, Jocelyne Saab, 1982)

_____________________________________

Photos de (par ordre d’apparition) :

Monica Maurer, Jocelyne Saab, Monica Maurer, Jocelyne Saab, Jocelyne Saab, Monica Maurer, Monica Maurer

Le brouillon de cet email a été rédigé à l’attention d’Elias Sanbar en mai 2018, alors que Jocelyne Saab préparait son ouvrage Zones de guerre dans lequel celui-ci a accepté d’écrire un texte. Il semblerait que ce mail n’ait jamais été envoyé. Dans un long texte autobiographique qu’elle a intitulé Témoignages et qu’elle a rédigé tout au long des années 2010, Jocelyne Saab évoque aussi cet épisode fondateur de son engagement. À la fin de son récit, Jocelyne écrit : “Jamais il ne sut que ce voyage me marqua à jamais.”

“Je voudrais te dire combien tu as marqué les premiers choix de ma vie auxquels je suis restée fidèle.

Nous nous étions rendus dans un voyage en Syrie et en Jordanie, et tu cherchais partout le commandement général de la résistance au point que l’on s’est fait arrêter, alors que toi tu disparaissais chez les officiels. Plus tard j’appris que tu t‘étais engagé dans la résistance. Une question ne m’a jamais plus quittée : Qu’est-ce que s’engager ? Comment peut-on s’engager ? Dois-je m’engager ?

Quelques heures plus tard, nous visitions le camp géant de Zarka en Jordanie qui regroupait les Palestiniens de 1948 exilés. Je me souviens encore de toutes ces rangées blanches de tentes à l’infini couvertes de la poussière et de la chaleur de l‘été, lorsque tu t’es approché de moi, car je venais d’acheter à une femme palestinienne sa robe traditionnelle brodée. Tu m’as dit : « Comment peux-tu la dépouiller du peu qui lui reste ? ». Je ne trouvais pas de mots pour te répondre. Une fois de plus, tu me faisais réfléchir.

J’ai précieusement gardé cette robe, comme le talisman de mon engagement politique, et par pudeur je ne l’ai jamais photographiée ni filmée.

Alors que quarante ans de vie se sont écoulés depuis ce jour, je repense à ces instants d’où sont sortis ce que tu appelles les bris du temps.

Léo Ferré le dit si bien. C’est encore toi qui, pour mon anniversaire, es venu dans cette grande maison que j’habitais avec un coffret de Léo Ferré pour mes 16 ans. Avec le temps va tout s’en va…”

_____________________________________

L’EXODE

Du 21 août au 1er septembre 1982, des dizaines de milliers de combattants palestiniens, avec à leur tête le leader de l’OLP, Yasser Arafat, évacuent Beyrouth par la mer, sous la protection de forces multinationales, après trois mois de siège de l’armée israélienne.

Nous travaillons un jour via zoom avec Monica sur l’avancement de ce dialogue photographique et nous revenons sur nos choix de photogrammes pris dans Zones de guerre de Jocelyne Saab et dans les rushes tournés sur le moment par Monica. Nous avons sélectionné des photos de combattants quittant Beyrouth, armes, keffieh et drapeaux brandis. Les V de la victoire sont trompeurs, mais nous voulions montrer les traces de cet embryon d’Etat qu’ils avaient construit et qu’ils étaient contraints d’abandonner après plus de dix ans de résistance.

Monica nous demande pourquoi nous avons choisi de focaliser le point de vue sur les parades du départ, pourquoi nous avons laissé dans le hors-champ, la colère, la peur et la douleur de celles et ceux qui ont dû rester.

“Dans ces visages, toute l’Histoire est écrite. Regardez-les bien. Ils vous racontent déjà Sabra et Chatila.”

(Massacre de Sabra et Chatila, 16 – 18 septembre 1982)

Aude Fourel, Monica Maurer et Mathilde Rouxel