“Quando dite: ‘Vi amerò finché non mi diventerete infedele?, ascoltate bene, che cosa avete detto? Dovete essere come una barca a cui sempre manca il porto, ma che dispone di un timone. Attraverso il finché, il tempo respinge gli scogli e diventa il proprio relitto”

Maurice Blanchot, L’eterna ripetizione

“Il cinema è un’arte del fantasma, vale a dire: non è né immagine né percezione.

Non è come la fotografia o la pittura”

Jacques Derrida, La danza dei fantasmi

“Si consideri la tecnica come una sorta di motivo musicale, in particolare, come un qualcosa che, al contempo, interrompe le altre tecniche e vi è incorporato”

Stefano Harney, Fred Moten, Undercommons

I. Ontologia del presente, archeologia del futuro

L’arte, scrive Antonio Negri in una delle lettere che compongono Arte e multitudo, è sovrappiù perché, come si diceva poco sopra, nel dispiegamento del fattizio, nel culmine della sussunzione astratta di tutto il reale, che significa anche che il corpo produce (biocapitalismo), il corpo, ribaltando i rapporti di forza, produce il bello e l’eccedenza e concretamente si riappropria dell’astrazione. E se ne riappropria utilizzando e détournando, sabotando e dirottando tutte le altre macchine con cui il corpo da tempo è macchinato. Negri affronta la grande questione della metamorfosi del corpo che a metà anni Ottanta affrontava anche Donna Haraway. Un corpo che precedentemente era stato messo in torsione e tensione dai movimenti artistici postmoderni. I minimalisti complicano la purezza modernista dando peso alla percezione che è sempre incarnata in un corpo e situata in un ambiente. Ma sono stati soprattutto l’Azionismo Viennese e la Body Art a forsennare il corpo ma ancora su un piano più fenomenologico-esistenziale. Hal Foster nel libro The Return of the Real (1996) osserva che Cindy Sherman negli anni si avvicina anche all’Arte dell’Abiezione, per desublimare a più non posso. Nella serie Disasters Fairy Tales (1985-89) mostra orribili sgorbi: una giovane col muso di maiale, una bambola con la testa di un vecchio sudicio. L’ontologia dei corpi di Negri e Haraway è un situazione ibrida, come quella messa in scena dalle performance di Kirsten Justesen, per cui e in cui i corpi sono innestati non solo insieme a tutti gli altri corpi ma anche alle “protesi”. L’astratto, che è anche il reticolo mondializzato dei dispositivi digitali, che ha sussulto la vita e “valorizzato” i corpi, diventa a sua volta materia di espressione concreta.

Negri in un testo scritto per l’edizione di Arte e multitudo del 2014, intitolato Metamorfosi: arte e lavoro immateriale, osserva che lo “sviluppo artistico ha trasformato l’astrazione dei rapporti sociali nei quali siamo immersi in figure corporee, ha dato importanza alla vitalità della carne, attraverso immagini che si muovono e che si flettono, in un processo di trasformazione continua”. Non solo Bacon, Warhol o Nam June Paik, che Negri cita, ma pure Rauschenberg, Richter o Morley. Il cineasta canadese David Cronenberg da sempre mette a fuoco i modi di costruzione e ricostruzione dei corpi. In particolare in un film in cui ricapitola tutto il suo cinema, cioè Crimes of the Future (2022). Un film che si interroga anche sull’origine e lo statuto dell’opera d’arte. La posta in gioco qui è infatti una nuova concezione del corpo e anche del bello. Un gesto radicale che taglia il “soggetto”, quello umanistico e cartesiano, individualista e possessivo, incapace di incontrare l’altro. Il corpo che esulta, del divenire-artistico, big bang di metamorfosi incessanti. Lo scanner si “macchina” con il sistema nervoso della multinazionale (Scanners, 1981), il corpo smargina il logocentrismo binario che inchioda alla opposizioni: uomo e donna (Madame Butterfly, 1993), uomo e animale (The Fly, 1986), uomo e tecnologia (Videodrome, 1983; Crash, 1996; eXistenz, 1999). Il corpo è soglia permeabile, terzo genere, bilico.

Crimes of the Future mette in scena anche l’irruzione della bellezza in una realtà che è come un cimitero marino: è la “politica” di ogni gesto artistico. È questo il senso del problema politico del body performer, il personaggio principale del film. In Crimes of the Future il corpo è stato nascente, potere costituente che lotta contro le istituzioni dell’ordine e della buona forma. Il film è un campo di battaglia attraversato da agentività in competizione fra loro per la messa in posa, poliziesca o culturale, del corpo che deve essere disciplinato o sublimato; ma il corpo, in quanto aperto, si trasforma all’infinito. Nel corpo dell’artista si sprigionano colori e stratificazioni, organi che non hanno funzioni né estetici. Crimes of the Future è una mappatura del caos che dis-orienta verso l’oltrepassanento e l’ibridazione compost, di cui parla Donna Haraway. In questa cartografia, sospesa tra orrore e grazia, si legge l’apertura, per dirla con Artaud, verso la possibilità smisurata, l’affermazione esplosiva del “mio corpo”. L’artista si dibatte, è incalzato, deve nutrirsi fino a soffocarsi, ma c’è qualcosa che vuole uscire, “la presenza minacciosa incessante del mio corpo”. Il performer non procede a colpi di martello ma con una lima fine e la performance, come scrive Negri, “forza i limiti”. Si disfa del corpo organizzato, liberandone le intensità e i territori, lo strappa al dominio del significato e ne fa una produzione irriducibile sia allo scambio che all’uso. Il corpo è un collettivo che concatena elementi animali, vegetali e tecnici. Scrive Negri: “la carne del mondo può trasformarsi in corpo”, la materia dell’astrazione diventa materia dell’espressione artistica che genera bellezza, cioè eccedenza. Un macchinarsi di viscere e plastica. Una metamorfosi che presenta un’aria di famiglia con quella descritta in quel testo del 2014 da Negri e che è “espressione della carne” attraverso le “reti linguistiche, cooperative, elettroniche, informatiche, tutte molto materiali, e attraverso movimenti e associazioni moltitudinarie”.

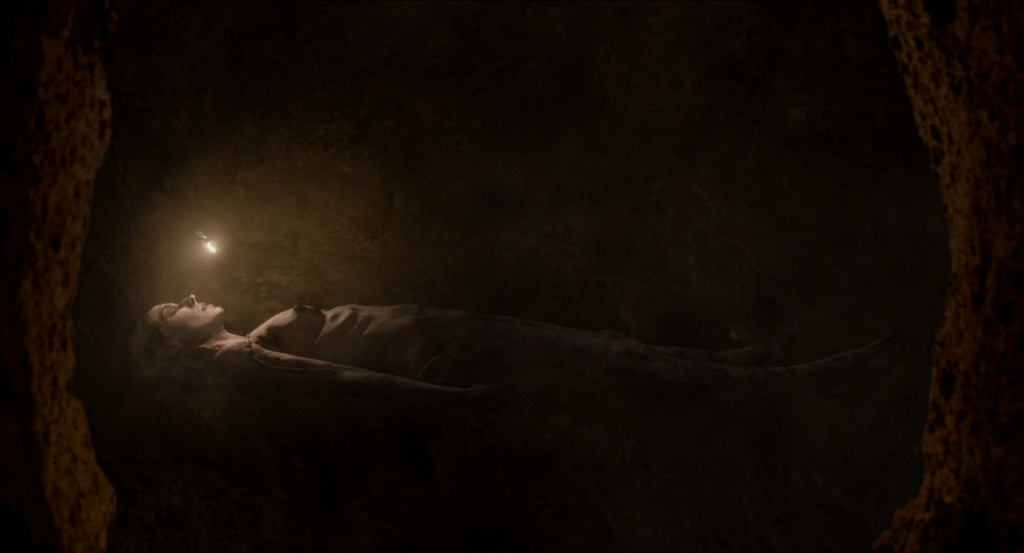

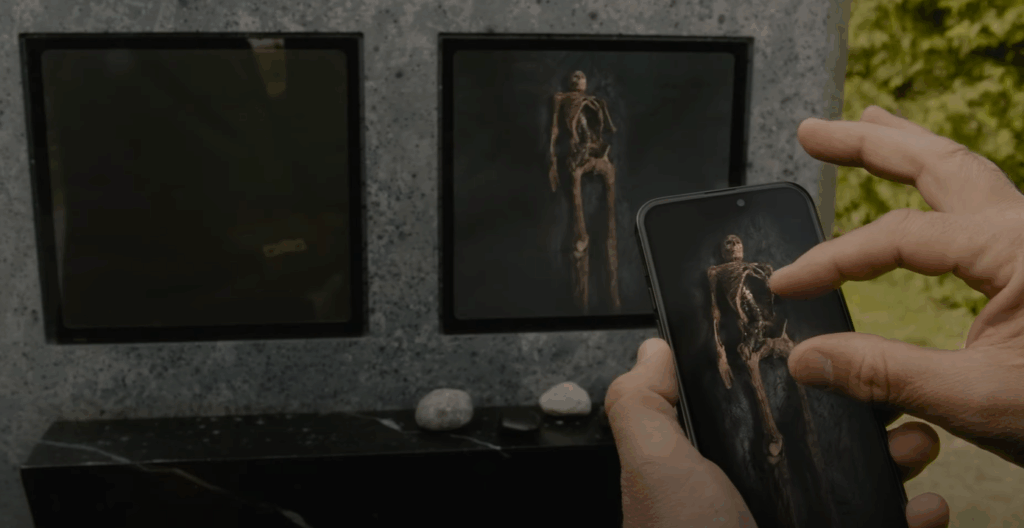

Michel Foucault in una conferenza del 1966 aveva parlato della “dolcezza delle utopie”, di luoghi senza cronologia, storie senza calendari, pianeti o cieli in cui mancano carte geografiche, di spazi e durate che non appartengono e che non sono se non nei sogni o nel vuoto, nello spessore insieme chirurgico e materico degli interstizi di immagini e parole. Anche se, ricordava Foucault, questi luoghi senza luogo occupano un qualche tempo preciso, quello in cui si vive e si lavora, in cui ci “si affaccenda e si agita”. Potrebbe essere una sinossi, ma solo parziale, dell’ultimo film di David Cronenberg The Shrouds (2024) che, a dire il vero, non è dolce ma crudele. Anche l’imprenditore della sepoltura high tech si muove in frames, zone buie e luminose, dislivelli, avvallamenti, regioni friabili in cui il sogno transita nella veglia e viceversa, dimensioni porose e passaggi, transizioni e trasformazioni. Contro-spazi negli spazi, immagini nelle immagini e immagini di immagini. Foucault osservava che i cimiteri sono un contro-spazio che contiene spazi, un’eterotopia. Il cimitero di Cronenberg è un “Temple du Temps” (Paul Valèry, “Le cimetière marine”), uno spazio altro, spazio dell’altrove ma qui, il corpo decomposto che mentre era in vita sfuggiva o tradiva, era altrove, finalmente è qui ma in quanto immagine intatta e immacolata avvolta nella sindone che assicura una sorveglianza continua, oltre che un piacere voyeuristico e perfino un piacere sessuale, sempre mediato e alterato dall’altrove, dal doppio, dal fantasma, dal flashback che è un sogno, dall’immagine della moglie anche quando la moglie appare, solo che nel primo caso è “vergine” e pura e nel secondo è mutilata e infedele. Rapporto sensuale spettrale è anche quello tra Karsh e la moglie cieca dell’industriale ungherese poiché, come diceva Derrida (Pensare al non vedere), lo spettro è quando si vede senza vedere (lui vede e sogna sua moglie mentre fa sesso con la ricca e attraente donna non vedente) o non si vede vedendo (lei tocca e immagina lui): pensano, credono di vedere. Vedere è come anticipare, proteggersi. Ecco perché il cimitero per Karsh è un “vergine luogo”, un tempio sacrificale in cui esercitare sovranamente uno sguardo disincarnato, uno sguardo che anticipa ciò che viene. Non solo la “nuova carne” di Videodrome (1983) – ibridata tecnologicamente e interconnessa con il sistema nervoso delle reti, come già in Scanners (1981) – è diventata un’immagine ma questa è ormai un simulacro che non rinvia ad alcuno corpo, semmai rimanda ad altre immagini. Come diceva Foucault nella conferenza radiofonica del 1966 dedicata al corpo, questo “nella sua materialità, nella sua carne, sarebbe come il prodotto dei suoi stessi fantasmi”. Là Foucault parlava delle maschere, dei tatuaggi, dei trucchi che dislocano il corpo e lo proiettano altrove, in un contro-mondo. Ma nello spettacolo della sorveglianza il progetto sovrano di Karsh di vedere senza essere visto, di vedere gli occhi altrui senza che altri occhi possano vederlo – come succede nel caso di Soo-Min (Sandrine Holt) – inciampa perché altri occhi monitorano i suoi, occhi che come i suoi sono vedenti. Infatti nel finale Karsh vola via con Soo-Min che non vede, per rendere cieca la prospettiva, come se la cecità di Soo-Min – e il corpo decomposto della moglie – fosse la condizione di possibilità della sua visione capace di organizzare imprenditorialmente e in una logica proprietaria il campo del visibile – che peraltro passa anzitutto il corpo della donna.

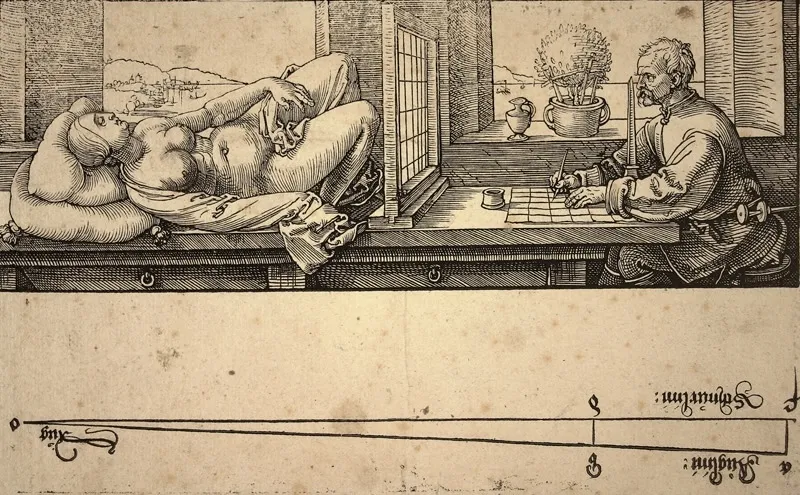

Una riedizione tecnologicamente avanzata del regime scopico proprietario testimoniato dalla famosa incisione di Durer del 1525. La macchia cieca del corpo decomposto o della non vedente è il presupposto della visione di Karsh. Il suo pensiero è Vernunft, presa di possesso e cattura, anzi controllo ma nella società del controllo il sorvegliante è anche sorvegliato. Pensiero, suggerisce Derrida, più che denken è danken, ringraziamento, apertura all’altro, gratitudine verso l’altro con cui si ha un rapporto visivo. Un batter d’occhio dice Derrida che rimanda più al glance di Cronenberg e di The Shrouds nel suo intreccio che al gaze di Karsh che organizza peraltro senza successo la fabula, il complotto per cui si guarda mentre si è guardati e si guarda perché si è guardati. Quel viaggio in aereo di Karsh, nonostante le sue intenzioni da “turista” per cui il viaggio è ciò di cui si sa da dove si parte e dove ci porta, “non è un viaggio, è finito in anticipo. Si è già arrivati, e niente accade più” (Derrida). Il viaggio come esperienza è pericoloso e infatti il film si fa pericoloso, è danger, come dice Derrida, è minacciante, viaggio dell’impossibile: dangerous method, esperienza-traccia, Derrida direbbe “viaggio senza design”, men che meno quello digitale. Questo viaggio dell’impossibile è The Shrouds.

Attraverso lo schermo dello smartphone o quello della lapide o ancor meglio attraverso la coesistenza di entrambi gli schermi il sorvegliante-sorvegliato osserva il corpo avvolto nella sindone, cioè un’immagine, traccia che c’è stato un corpo, ma come quello di Cristo, quello della moglie è stato deturpato. Dio si è fatto carne ma questa si è decomposta. La sindone, già un simulacro perché falsa (non ha duemila anni ma forse settecento), nel film di Cronenberg che è un tracciarsi paranoico su più livelli diventa immagine che custodisce, trattiene e detiene la carne che invece disattende e tradisce piani e complotti. Ibridando The Naked Lunch (1991), eXistenZ (1999) e Crimes of the Future (2022). Quest’ultimo film così aptico e al tempo stesso ottico è una messa in scena della sorveglianza esponenzialmente paranoica, dei circuiti di circuiti in cui, come nella sindone, siamo costantemente avvolti se non avvinghiati in pieghe e contro-pieghe, non solo e non tanto mutilati o amputati ma, come in Shivers (1975), Brood (1979), Dead Ringers (1988), Crash (1996) o lo stesso Crimes of the Future, fabbricati, ricostruiti accuratamente da un’eterogeneità di tattiche e pratiche, una rete di rapporti e dispositivi, un campo di forze e rapporti di forze disseminato.

The Shrouds è disgiunto, aperto, disperso perché, per riprendere Blanchot, ormai siamo tutti internati nel fuori: la manutenzione del sé è on cloud, Karsh vola tra le nuvole. Siamo tutti come in esilio, dentro la grotta urlante o fra le nuvole gelide, come nell’incipit e nella conclusione di questo delirio angosciante e perturbante in cui spazio e tempo sono come sottilmente slittati rispetto allo spazio e al tempo. Tra spazio e tempo, sogno e veglia, passato e presente, nodi telematici e nodi drammaturgici c’è un non-rapporto, una linea impossibile che non conduce da qui a là e che non porta se non dappertutto e in nessun luogo. Un film sul non-rapporto tra vita e morte che sono coestensive, sulla piegatura per cui il corpo è immagine e un’immagine è un’altra immagine, un complotto si invagina in un altro e il dentro è fuori e il fuori è piegato dentro. Un’ontologia del presente e/o archeologia del futuro, un film intenso e epocale, che ha una densità di pensiero scorticante se non ulcerante.

II. Una vita nelle pieghe

L’estensione psico-fisica del nostro corpo che, come ricordava il canadese Marshall McLuhan, è interamente composto e attraversato da impulsi elettrici, è ormai articolata su tutte le reti digitali che nella vita quotidiana, per usare un termine di McLuhan, “indossiamo”, proprio come i cadaveri, e anche i vivi, in The Shrouds, indossano i sudari che, in quanto medium, sono a loro volta innestati in una più ampia galassia di media, in un network, anzi un complotto di dispositivi mediali e quindi di immagini e suoni, rappresentazioni e simulacri e, perché no, narrazioni. L’introduzione di un nuovo media non solo riorienta il corpo sempre più esteso e sempre meno semplicemente umano ma ristruttura il campo mediale, la mediosfera, provocando connessioni e disconnessioni, tutto un plot che non è sempre riconducibile a qualche algoritmo. I vivi e i morti in The Shrouds indossano i sudari tecnologici a loro volta collegati con le reti dello spionaggio e del contro-spionaggio internazionale e dell’eco-terrorismo come se, attraverso la rete del controllo del Burroughs del Pasto nudo ma anche di Electronic Revolution (“Il controllo dei mass media dipende dallo stabile delle linee di associazione”) pubblicato nel 1970, Cronenberg, con un pastiche ironico e crudele, raccordasse il Dick di Ubik (“Tutta la tua vita è un’allucinazione ad occhi aperti”) con la trama paranoica di Pynchon.

The Shrouds è anche un codice maya, quindi un libro dei morti. Burroughs in È arrivato Ah Pook (1979) ha scritto: “La vostra morte è un organismo che voi stessi create. Se lo temete o vi prostrate davanti a lui, l’organismo diventa il vostro padrone”. Questi rapporti mortali di servo-padrone incidono nella carne di The Shrouds che è un film sulla coestensività agonica tra vita e morte. “La morte è anche un organismo proteiforme che non si ripete mai parola per parola”. La morte è un viaggio a ritroso. Karsh/Cassel scivola oniricamente nel flashback, regredisce fino al concepimento dell’amore perduto, un amore peraltro debitamente rappresentato e immaginato. Un film sul tempo e sulla morte: “Il tempo non ha significato senza la morte” (È arrivato Ah Pook). La morte come una macchia in decomposizione, sfumature scheletriche, scheletri fumosi, figure di fumo come quelle che segnano i titoli di testa del film e che ricordano le filigrane non più umane e gli scarabocchi di Henri Michaux, in particolare alcuni grafite su carta (Frottage, 1947), litografie del 1948 e del 1967 e l’inchiostro su carta Dessin mescalinien (1959). Ma anche alcuni grafite su carta di Robert Morris, per esempio Approacching Fire Storm (1982) che peraltro negli ultimissimi anni della sua vita, anzi poco prima di morire, realizza due cicli di sculture che si occupano della morte, su cui ha scritto Federico Ferrari. Si tratta di manichini avvolti in drappeggi e ricoperti di resina. “I manichini sono stati poi rimossi, dando vita, una volta ricomposti i drappeggi, a esseri senza corpo; esseri di cui è rimasta solo la traccia di un corpo ormai assente, rimosso” (Federico Ferrari, L’antinomia critica). Il corpo rimosso, continua Ferrari, è la grande rimozione dell’Occidente che si fonda sulla promessa di una vittoria sulla morte. Il corpo ingombrante, il corpo morto “è la prova inconfutabile del non mantenimento della promessa” (Ferrari). Il digitale compie il messianismo dell’Occidente, il corpo scompare in luogo dell’immagine continuamente manipolabile.

Ma la tentazione di Karsh/Cassel non è il film di Cronenberg, che ha tornanti, linee, aggroviglianti, giochi e circolarità, ripetizioni, è formicolante. “Pieno d’intensità, ne fa, ne rifà, non si arresta più” (Henri Michaux, Cominciamenti, scritto nel 1983, quando il poeta e artista aveva 84 anni). Un film sulla morte e forse sul cominciamento. Un’elaborazione del lutto complicata dalla pulsione scopica e dalla galassia schermica e dalla loro complicità che è quella di cui parla Hans Belting. E un film sul corpo. “Guardate con tutto il corpo”, scrive Burroughs, ma Karsh/Cassel avvolge il corpo, perfino il suo, nel sudario, nella tela che spettralizza il corpo, ne fa una reliquia, il corpo diviene immacolato, “chair blue”, per dirla con Valèry, quasi vergine come il corpo di Karsh che riscopre la sessualità, cioè un’immagine che si può osservare attraverso mediazioni e schermi che sono già immagini: immagini di immagini, sguardi di sguardi. “Gli sguardi sono complici delle immagini”, scrive Belting nel saggio Per un’iconologia dello sguardo. Il corpo si rompe, tradisce, disattende le aspettative, è intempestivo e sfuggente, disarticola la rete e il controllo. Non è il corpo di Karsh/Cassel a guardare la morte ma i mille occhi di Mabuse: il complotto e l’intersezione delle immagini e degli sguardi mediati da immagini, da una società di immagini. “È difficile individuare dove finisce lo sguardo e inizia l’immagine” (Belting). Indossiamo sudari e mille occhi, molto più che all’epoca di Lang, Benjamin o McLuhan. I sudari si ammucchiano e stratificano e non solo comunicano tra loro ma anche cortocircuitano fra loro innescano trame e contro-trame. Nella morte immaginata, incorniciata nel frame, mediatizzata partecipiamo alla vita, anzi alla morte di qualcun altro che, come la moglie di Karsh, finalmente non può più sottrarsi. La decomposizione del suo corpo è avviluppata nel sudario. Il suo corpo diventa una scultura materica di cui godere ma che fa anche soffrire. “La morte ha bisogno di tempo per ciò che uccide per crescerci dentro” (Burroughs, È arrivato Ah Pook).

Il corpo è potenza e medium formatore primordiale che, innestato con altri media come le protesi tecnologiche e anche gli altri corpi, trasforma. Il corpo è un collettivo che concatena elementi animali, vegetali e tecnici. Un macchinarsi di viscere e plastica. L’esodo antropologico (Shivers, Rabid, The Naked Lunch) è una scommessa, un rischio, un’ambiguità. Ma Karsh in The Shrouds, che è un altro cimitero marino, non guarda visivamente, cioè con il corpo, bensì digitalmente, è sia di qua che di là e questa dis-giunzione è anche la fonte dell’instabilità, dell’oscillazione, anzi del suo shroud, la sua ombra, il suo velo, forse quello di Cronenberg cui tanto assomiglia in questo film l’attore Vincent Cassel che “suol un voile de flamme” (Paul Valèry, “Le cimetière marine”) chiude gli occhi e cade nel sonno. Il cimitero in The Shrouds è uno spazio lucido, come le altre architetture del film, ma sopra si esse si allunga l’ombra e il corpo pigro di Karsh è attirato e trascinato alla terra ossea. Il desiderio di Karsh scopico è visivo, classicamente voyeuristico, ma il suo sguardo è mediato da dispositivi che, direbbe McLuhan, sono come “acustici”, più immersivi al punto che lui stesso si sente osservato. Lo sguardo corporeo di Karsh, che dubita di avere ancora un corpo erotico, un corpo sensuale, che Belting chiamerebbe “primario”, interferisce o inciampa in quello che Belting chiama “sguardo eterogeneo” o “secondario” che ha luogo nell’immagine, quella dello schermo dello smartphone o della lapide. Sguardi tradotti in altri sguardi che, al tempo stesso, avvicinano e allontanano Karsh (o Cronenberg?) al ricordo e alla ripetizione del ricordo della moglie defunta. Beltin, nel libro Antropologia delle immagini, distingue tra memoria e ricordo: la prima è come un archivio corporeo di immagini (le lastre dei denti), il secondo una creazione corporea di immagini, un’immagine depositata nella gestualità del “corpo proprio”, che è il fondamento materiale in cui si radica l’analogia tra la medialità delle immagini e la realtà. Noi, continua Belting, interpretiamo “i mezzi trasmissioni come corpi simbolici o virtuali delle immagini” e l’analogia emerge quando “i mezzi raggiungono la nostra percezione corporea e la modificano”. The Shrouds è questa cortocircuitazione tra media, immagini e corpi. L’immagine è prodotta e proiettata, fabbricata e percepita digitalmente nella situazione installativa-mediale del “cimitero marino” da un corpo a sua volta “modificato” e già “virtuale” se non perduto.

Sempre in quel libro, Balting osserva che corpo e medium sono da sempre coinvolti nel significato delle immagini funerarie e che il corpo assente diventa un’immagine che occupa un posto lasciato vuoto, occupano un “sudario”, un corpo virtuale che nel caso del film è due volte virtuale: concettualmente e tecnicamente. Il corpo perduto della moglie, o forse il proprio corpo in quanto “corpo proprio”, è sostituito o scambiato con quello virtuale. Ma non è forse quello che fa il cinema, rendere presente ciò che è assente attraverso un’immagine che è un corpo virtuale? Il cinema come raffigurazione tra l’immagine mancante e il corpo che sente. Karsh costruisce un sudario, trasforma quell’artefatto digitale in un’immagine o, come scrive sempre Belting, in un “partner dello sguardo” che nel caso di Karsh è proprio la sua partner. La cortocircuitazione è esponenziale, quasi abissale perché Cronenberg istituisce una configurazione tra corpo, immagine e medium ma anche una tensione tra differenti media e differenti immagini: il sudario e l’immagine che esso produce nello specchio/schermo digitale fabbricata e percepita da Karsh e l’immagine cinematografica fabbricata da Cronenberg e percepita da noi spettatori. Il nostro sguardo è preso dentro un gioco ambiguo, sospeso sui confini, paradossale. E le immagini oltre che analogiche sono tauterogiche: esprimono/rappresentano/significano un’assenza ma al tempo stesso sono una presenza. Del resto anche quando Karsh ha rapporti sessuali con la sorella della moglie defunta questi sono mediati se non fantasmati dal ricordo, dalla parola, dall’interdizione e dal doppio. Perfino il rapporto con il proprio corpo così carnale è spettrale, mediato dalla morte, dall’immagine della morte, del corpo morto. Foucault nella conferenza del 1966 sul corpo ricorda che i Greci indicavano e si ricordavano di avere un corpo in quanto forma solo con una parola: cadavere.

Karsh vuole elaborare il lutto visivamente ma il corpo divenuto immagine della moglie è inscritto non in un rapporto di rappresentazione frontale e a distanza, ma in un ambiente inter- e iper-connesso in cui non c’è più alcuna distanza e si è come avvolti e sorvegliati. Derrida parlerebbe di spettro: ossessione del lutto di Karsh che si pensa di vedere, come se lui stesso fosse un doppio. Come diceva McLuhan poco prima di morire nel 1981: viviamo come in “una sfera il cui centro è dappertutto e i cui margini non sono da nessuna parte” (Marshall McLuhan, L’uomo e il suo messaggio). I corpi dei vivi e dei morti sono costantemente immessi in una rete di estensioni del sistema nervoso digitale.

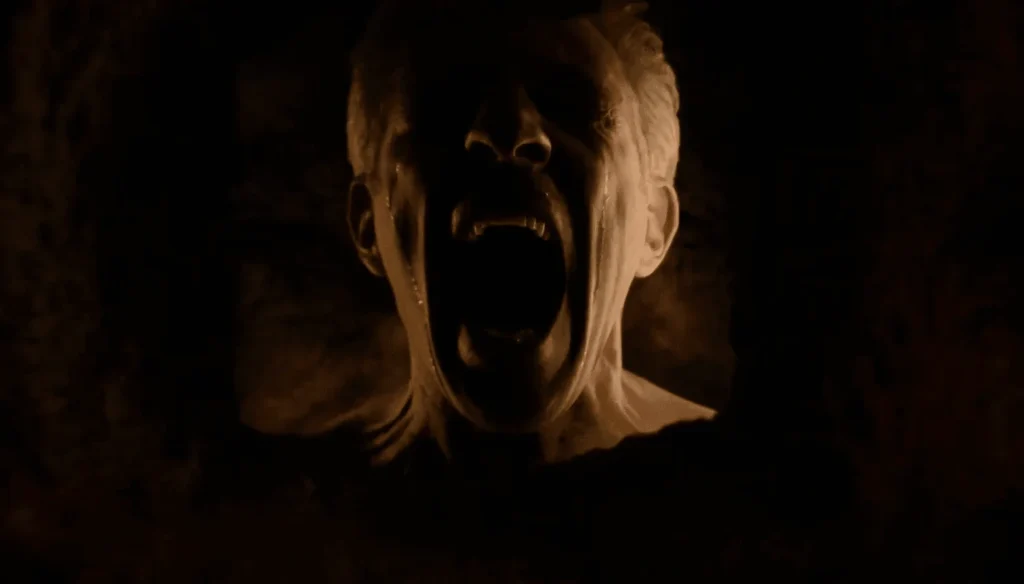

Cronenberg allestisce un working-through forse perfino terapeutico, un lavoro di cura che risale ai ricordi rimossi e alla ripetizione del transfert sia del personaggio che del lavoro filmico nel suo complesso. Un lavoro che fronteggia le resistenze, la rimozione dei ricordi, l’aggiustamento dei ricordi, le immagini che depennano i corpi. Karsh/Cassel/Cronenberg interpreta rielabora ripete i ricordi per sganciarsi dal lutto ma a volte senza effetto. In fondo dalla cava argillosa alla cavità dentale il passo è breve, anzi è cadenzato dall’urlo e Karsh da subito è su un lettino che ricorda quello dello psicoanalista: quello di Cronenberg è A Dangerous Method. Un salto tutto potentemente cinematografico dalla terre osseuse di Valèry alla bocca di Bacon che, come scriveva Deleuze, macella “una testa senza volto”, un “foro attraverso cui l’intero corpo fugge e dal quale la carne discende” (Gilles Deleuze, Francis Bacon. Logica della sensazione). Come nella bocca di un verso di Valèry, anche qui l’assenza della moglie defunta entra nella bocca di Karsh. Nell’incipit, sempre così cinematograficamente, illocalizzato (siamo in una grotta, in un laboratorio, dal dentista, in un sogno?), è inscritto quell’immenso grido che è immensa pietà di una carne macellata che non è solo quella della moglie ma anche del marito che elabora il lutto, un corpo qui e altrove, proiettato attraverso le reti e i fantasmi. Il film è una zona di inseparabilità, di indiscernibilità. La chair, la carta macellata transita da un corpo all’altro, da quello umano a quello animale – che così tanto parte ha nel gioco sessuale tra i corpi umani – e da quello umano a quello tecnologico. Macellazione della carne, decomporsi e ricomporsi dei corpi. Forse anche Karsh/Cassel all’inizio e alla fine non fa che fuggire, il suo corpo-Figura fugge via attraverso la bocca e le nuvole.

Con questo metodo pericoloso che oscilla tra insight e sua negazione, Cronenberg mette in scena il dissidio o la sintesi disgiuntiva tra un tenersi a contatto, un avvicinamento e un allontanamento. In un caso il pericolo è che la legatura soffochi e nell’altro che il contatto crolli. C’è come una mésentente nel transfert tra Cronenberg e Karsh/Cassel. I due interlocutori ripetono lo stesso ricordo ma non è il medesimo: i ricordi e le immagini della moglie scomparsa (Diane Kruger) sono moltiplicati e differenziati e dislocati. Brother-in-law e sister-in-law potrebbero anche essere proiezioni dell’ombra delirante di Karsh e il ricordo che quest’ultimo ha della moglie è divergente rispetto a quello della sorella e a quello che Karsh immagina abbia il chirurgo amante della moglie che è stato capace di mettere mano al suo corpo. Ma il transfert è anche un différend: la contesa è impossibile da dirimere, manca una regola generale, direbbe Lyotard. Sono stati i russi? Forse i cinesi? Il brother-in-law? Gli attivisti ambientalisti? O magari Karsh? The Shrouds è una diaspora. Karsh/Cassel, indossando il sudario, vuole uno sguardo senza corpo e oggettivante, che riduce a oggetto l’immagine del corpo della moglie e vuole persino essere guardato da se stesso; Karsh/Cronenberg ha uno sguardo più partecipe e ovviamente cosciente, di che cosa? Dei modi della rappresentazione. Il primo sguardo che è sovrano o vuole esserlo, incornicia nella lapide, nello schermo, nello smartphone, ma il film è anche un autoritratto in cui Cronenberg incrocia il suo stesso sguardo. Dissidio e disaccordo slittano l’uno nell’altro su un terreno che Cronenberg rende friabile, così come rende porosi i confini labili tra estetico e erotico: “Ma présence est poreuse” (Paul Valèry, “Le cimitière marin”). Nei dialoghi si accende un gradiente erotico che fa urtare i corpi tra loro perché l’estetica, la rappresentazione, perfino il racconto, l’uso delle parole, si fa corpo erotico. Lo sguardo è attratto dalle immagini e anche respinto – come nel caso della donna incontrata nell’appuntamento al buio – e le immagini convertono lo sguardo stesso nell’oggetto del loro desiderio. Il transfert è una reversibilità: è anche contro-transfert.

L’immagine in The Shrouds dunque non è, non può essere solo ottica e men che meno trasparente. L’immagine si tocca, c’è come un’interferenza non solo nelle macchine digitali hackerate ma soprattutto nella s-legatura di immagini e suoni. Un film girato ai raggi X. Gli occhi, per dirla ancora con McLuhan, si muovono come mani, quelle che toccavano lo schermo di Videodrome. Noi spettatori scorriamo su quelle immagini toccandole, sentendo la tipica texture di Cronenberg, il glance nel gaze, la ruvidità dell’immagine ottica riconoscibile nei suoi film come lo sono il frottage e il grattage disturbanti di Max Ernst. The Shrouds è un film che si guarda toccandolo. Barriera di luce, scriveva James Joyce.

Non c’è trasparenza ma nemmeno un semplice velo. Il sudario, la sindone non è un velo che vela, che copre e ovviamente Cronenberg non svela, nemmeno il mistero del pastiche dei generi tra intrigo internazionale e sci-fi. Il velo, il sudario appare nel lavoro filmico, nell’operazione del film che è uno s-velamento, una piega, come direbbe Deleuze. Piega del dispiegamento e quello che si dispiega, come direbbe sempre Deleuze, è il dispiegato. Non si tratta di guardare e scoprire attraverso le forme, la traccia è il tracciarsi del tracciamento: tracking. Ecco perché i ricordi sono divergenti. La memoria in questione in The Shrouds è quella che Deleuze chiama “trascendente” (Gilles Deleuze, La soggettivazione. Corso su Michel Foucault 1985-86/3). Il ricordo non è la traccia empirica e somigliante della moglie mutilata o della moglie sensuale e sorridente degli scatti digitali ma è la traccia del tracciarsi del tracciamento che rimbalza da una rete all’altra, da un cimitero all’altro, dalla Russia alla Cina. Traccia di un tracciarsi digitale il cui “contenuto” è la “forma” del tracciamento paranoico e incessante per cui il sorvegliante è anche sorvegliato. Al punto che Karsh indossa il sudario per vedersi con i suoi stessi occhi poiché è già osservato e monitorato, è già on cloud ancor prima di dissolversi nel finale tra le nuvole. La traccia forse è un simulacro, un’immagine digitale che non rimanda ad alcun originale, cioè a qualcosa che un tempo e in uno spazio si è percepito. Semmai la traccia ci porta al doppio, alla duplicazione non tanto di sé ma dell’altro, della moglie, un’altra piega.

Il dissidio/disaccordo tra Karsh/Cassel e Karsh/Cronenberg è questo piegarsi continuo, la vita nelle pieghe, per dirla ancora con Michaux. Allontanarsi (dal lutto) e disfare la piega oppure non smettere di fare e rifare pieghe? Il vuoto irrespirabile di Karsh/Cassel o la pienezza mobile di Cronenberg? Raymond Roussel, pare, che avesse fatto intagliare un oblò nel lato della tomba della madre per poterla vedere fino alla fine. Un po’ come Karsh che attraverso il suo sudario, ma anche l’oblò cavernoso dell’incipit, vuole attingere al “rayonnement d’une femme endormie” (Paul Valèry, “La Dormeuse”). E sempre Roussel in Locus Solus inventa un apparecchio chiamato “la signorina” che predice il tempo attraverso un mosaico fatto di denti, quelli che segnano l’incipit del film e che ritornano sotto forma di lastra. E sempre in quel romanzo Roussel inventa una macchina per resuscitare i morti. Anche quel romanzo come questo film di Cronenberg è un rebus e come quel romanzo The Shrouds ha un linguaggio chirurgico e arido e, insieme, nonostante il rigore, il taglio, è come spostato in maniera sottile, atmosferico, perturbante. Come voleva Burroughs, Cronenberg taglia dentro la narrazione. Il suo tagliare rende mobile il film, affollato come in un romanzo di Leiris. Ma poi, come osserva Deleuze, il vuoto di Roussel è come una corda tesa sulle distese piene di Leiris. The Shrouds è insieme questa corda tesa sulle distese piene.

Un film sulla morte, forse un’elaborazione del lutto? Deleuze ha detto che c’è sempre la tentazione di eliminare le pieghe, come fa Karsh/Cassel che vuole rimuovere il corpo. La sua ossessione è quella dell’Occidente, quella che, come scrive Ferrari (L’antinomia critica) a proposito dei sudari di Robert Morris del 2015 e 2017, vuol lasciare dietro di sé solo una morte immateriale, virtuale, anzi: digitale. Ma c’è anche la possibilità di circondarsi di pieghe e di interrogarsi come fa Morris sulla morte e sulla scomparsa del corpo. “Il solo modo per strappare la linea del fuori alla morte è piegarla e vivere nelle pieghe”. Cronenberg è un grande veggente sorpreso dalla sua stessa macchina per pensare che continua a vivere e a respirare piegando e dispiegando l’intreccio, per dirla con Tomasevkij, e il “principio costruttivo”, per dirla con Jurij Tynjanov. E a piegare in mille modi. Una vita nelle pieghe.

“Dobbiamo provarci a vivere!” e prendere il volo.

“La vie est vaste, étant ivre d’absence,

et l’amertume est douce, et l’esprit clair”

(Paul Valèry, “Le cimetière marine”)

III. Il complesso della mummia o del cinema. (Ancora sul passato)

Nella prima pagina del sempre decisivo e forse non ancora del tutto pensato Ontologia dell’immagine fotografica del 1945, André Bazin tematizza il “complesso della mummia” che sarebbe all’origine di tutte le arti. Foucault parla della mummia nella conferenza radiofonica del 1966 intitolata “Corpo utopico”. L’imbalsamazione degli Egizi, la difesa contro il tempo, la fissazione artificiale e, nel caso di The Shrouds, digitale del tempo. Per gli Egizi si trattava di conservare il corpo, quasi di ricondurlo alla vita poiché la morte è la vittoria del tempo. Per Karsh invece si tratta di convertire il corpo in immagine. Del resto lo scriveva anche Bazin in quella prima pagina: “salvare queste apparenze nella realtà stessa della morte, nella sua carne e nelle sue ossa”. Già nella “caverna preistorica”, scriveva Bazin, il progetto era quello di “salvare l’essere mediante l’apparenza”. Nella caverna digitale Karsh vuole salvare il corpo mediante l’immagine, il corpo della donna che ancora una volta è disteso sul “tavolo operatorio”. E ormai, come forse Bazin aveva predetto, forse si tratta di salvare l’immagine mediante l’immagine. Sempre Bazin ricordava che il film non si accontenta di avvolgere l’oggetto come nell’ambra, ma “per la prima volta, l’immagine delle cose è anche quella della loro durata e quasi la mummia del cambiamento”.

Da anni, forse troppi, non parliamo d’altro che della morte del cinema, quindi è quantomeno sintomatico che cineasti di lunga durata, che sono cresciuti nell’età della pellicola, come Eastwood, Schrader, Zemeckis e lo stesso Cronenberg, nei loro ultimi film, girati tutti nel 2024, meditino sul cinema poiché i loro film sono senza dubbio anche meta-cinematografici. C’è come una tardività del cinema che tutti questi film rivelano, una posterità (Nacthräglichkeit) come diceva Freud. Tracce e bagliori, il “vivo del pensiero” di un medium che fin dalle origini è stato postmediale e che è come rielaborato in funzione di nuove esperienze, quelle contemporanee e hanno ancora accesso ad un diverso grado di sviluppo che è quello dello scenario contemporaneo, cioè l’era digitale o, come scrive Crary, quello della terra scorticata. Un après coup, un colpo di fulmine che non solo sorprende svelando effetti gli ancora persistenti di questo vecchio medium ma che annuncia, come diceva Blanchot a proposito di Mallarmé, la scomparsa dell’autore, il congedo dell’autore ma non del cinema. The Shrouds una “produzione”, un’opera prodotta che “una volta realizzata, non ne testimonia che la dissoluzione” (Maurice Blanchot, Après coup), il volo, l’addio tra le nuvole. La defezione dell’autore è la morte elaborata da David Cronenberg che infatti non è “mai definitivamente constatata: morte che non può dar luogo ad una constatazione” (Blanchot), quella che ossessivamente si ostina a reclamare Karsh/Cassel ma non Karsh/Cronenberg il quale sa, come Blanchot, che la sua esistenza, perfino la sua “autorialità”, è “sotto condizione”: non esiste né prima né dopo l’opera. Cassel assomiglia così tanto a Cronenberg, ma non è Cronenberg, perché l’autore per Blanchot è più un “attore”, cioè un “personaggio effimero che nasce e muore ogni sera per essersi troppo mostrato, ucciso nello spettacolo che lo rende manifesto, senza nulla di proprio o che ne resti nascosto in una sua qualche intimità” (Blanchot). Un congedo senza tensione massima né Spannung.

Jonathan Crary nella prima pagina del suo Le tecniche dell’osservatore, mette a tema le relazioni fra soggetto osservatore e modi di rappresentazione, quindi la fabula di The Shrouds, il conflitto che fa passare da una situazione all’altra, come diceva Tomasevkij. Ma, sempre con Tomasevkij, i motivi che combinati fra loro formano la struttura tematica di The Shrouds e che passano da un intreccio all’altro, la fabula della filmografia cronenberghiana, sono proprio queste tecniche dell’osservatore, ciò che Derrida (Il cinema e i suoi fantasmi) chiama traccia, la “struttura totalmente spettrale dell’immagine cinematrografica”. Crary nel 1990 osservava che la “formalizzazione e la diffusione delle immagini prodotte al computer” annunciavano una nuova “installazione capillare di spazi visuali artificiali estranei alle capacità mimetiche del cinema”, forma analogica. Crary sosteneva che la realtà virtuale e lo sviluppo di nuove tracciature di segni e immagini stavano riposizionando la visione “in un piano separato dall’osservatore umano”. Crary continua la sua analisi del processo storico di sviluppo dell’astrazione del visivo nel suo ultimo libro Scorched Earth (2022), in cui tematizza le nuove capacità dell’AI e della computazione quantistica che configurano la realtà come “un patchwork di sistemi e componenti incompatibili e in concorrenza tra loro, che produrrà malfunzionamenti, guasti e inefficienze” (Crary). Ma proprio tutto questo complotto è la fabula di The Shrouds e anche di altri film di Cronenberg come eXistenZ. Ma, come scriveva Bazin, il cinema non è solo riproduzione analogica della realtà, rassomiglianza analogica depennata oggi dal digitale, è anche mummia del cambiamento e lo è non solo attraverso la sua immagine che imita la realtà, l’oggettività analogica allusa nella diagnosi di Crary del 1990. Il cinema nel suo strutturarsi macchinico si congeda non solo dal realismo e dalla rassomiglianza ma perfino dal suo stesso supporto, il “film”, la pellicola analogica base ontologica della rassomiglianza che fonda il “riferimento alla natura”, perché, come scrive Bazin nella conclusione così secca e feconda di quel saggio del 1945: “il cinema è un linguaggio”. Così si congeda anche dal riferimento alla natura e si sottrae a quel destino cui perfino Crary sembra inchiodarlo nel 1990. (Ma prima di liquidare il cinema e parlare come fossimo Hegel di “morte del cinema”, occorre saper leggere anche Crary, oltre che Bazin). Insomma, come diceva Derrida (Traccia e archivio, immagine e arte), il film vale per se stesso: è immagine senza riferimento (analogico). E non perché il cinema metta in scena i fantasmi o gli spiriti, come peraltro può accadere anche nei film di Cronenberg, ma perché è “un lavoro dell’inconscio” e un “lavoro dell’ossessione”, che fa comunicare lo spettatore con l’inconscio e con l’ossessione (Derrida, Il cinema e i suoi fantasmi). Freud definisce questa esperienza perturbante, come The Shrouds in cui spazio e tempo in fondo sono familiari ma al tempo stesso stranianti.

Ma Karsh, paradossalmente, che forse è ancora un uomo visivo, vuole la mummia del cambiamento, avvolge digitalmente il corpo nella sua durata: è borderline. Sempre Bazin osservava che la “distinzione logica fra immaginario e reale tende ad abolirsi” nel cinema, come mostra esemplarmente The Shrouds. Il film è una “allucinazione vera”: definizione del cinema di David Cronenberg.

Ancora una volta, dopo Juror #2, Here e Oh, Canada, con The Shrouds siamo dentro il cinema, anzi dentro “il grande sogno frankesteiniano del diciannovesimo secolo: la ricreazione della vita, il trionfo simbolico sulla morte” (Burch, Il lucernario dell’infinito). Duplicazione della vita in un film di doppi. Restituire la vita con un giro di manovella? Karsh forse vuole restituire una certa immagine della vita, la vita dell’immagine. È forse un aggiornamento del medium cinematografico all’età della convergenza e dell’ipertesto digitale? Il cinema di Edison si chiamava vitascope. Quel che hanno in comune il vitascope e il sudario-telo di Karsh è la contemplazione: lo spettatore è situato al centro di uno spazio immaginato che nel cimitero digitale è ancora più immaginato.

Eppure i film di Cronenberg, incluso il penultimo Crimes of the Future, e il cinema in generale secondo Deleuze, è “la formula del capovolgimento filosofico” che è sempre stato un progetto di contemplazione e un dominio del visivo, cioè dell’eidos, dello spirito, dell’anima. “Datemi dunque un corpo” diceva Deleuze. Nel cinema “il corpo non è più l’ostacolo che separa il pensiero da se stesso, ciò che il pensiero deve superare per arrivare a pensare”, anzi “è ciò in cui affonda o deve affondare, per raggiungere l’impensato, cioè la vita”. Allora sì, il cinema, più ancora che il vitascope edisoniano, è visione incarnata della vita. Il corpo pensa l’impensato, ciò che si sottrae al pensiero e anche alla fabbricazione digitale: la vita. Ecco perché l’avatar digitale di Karsh entra in crisi. Non solo e non tanto perché controllato dal brother-in-law (Guy Pearce), ma perché Hunny (sempre Diane Kruger) suona come miele, come la moglie, ma non lo è perché manca di quell’hardware che, come scriveva Lyotard (Sulla possibilità di pensare senza corpo), è indispensabile per quel “dispositivo tecnico che è il pensiero”: il corpo. Lo scacco di Karsh è che la sua tecnoscienza, il suo software che sogna un pensiero senza corpo che persista perfino dopo la morte del corpo si inceppa non per l’attacco hacker ma perché non si pensa senza corpo e senza sofferenza (elaborazione del lutto).

Il cinema, la fabula in filigrana nell’intreccio di The Shrouds, è pensiero in quanto traccia. C’è traccia, osserva Derrida (Traccia e archivio, immagine e arte), quando c’è esperienza, rimando ad altro da sé, quindi différance. La scrittura cinematografica non è destinalmente legata all’analogico, come la sindone che conserva indicalmente l’impronta del corpo di Cristo. Il telo cinematografico che avvolge i corpi nelle immagini è più simile al sudario di The Shrouds che non alla sindone che conserva il mistero e che è un falso. Le tracce non sono soltanto quelle hackerate da cinesi o russi, quelle del neo-estrattivismo del capitalismo delle piattaforme, degli archivi organizzati, politicamente sotto controllo. Ma non ogni traccia, sottolinea Derrida, è archivio. L’intreccio in The Shrouds si sottrae alla fabula. La pulsione d’archivio che ripete il passato nel futuro è quella di Karsh, un gesto di violenza. Ma Cronenberg non è un archivista (Derrida parla del “mal d’archivio”) e il velo di The Shrouds più che una sindone, un archivio, rimanda ad altro da sé, altro rispetto sia al corpo in decomposizione che allo sguardo che controlla, e cioè alle pieghe, al dispiegamento del dispiegato. Velo del cinema. Pensare ciò che non si pensa ancora, anzi: ciò che si sottrae al pensiero: la vita. Ci sono due lapidi nel cimitero, una è piena e l’altra vuota. Nella prima c’è il corpo in decomposizione della moglie di Karsh, la seconda invece è pronta ad accogliere il corpo di Karsh. Deleuze direbbe: già-lì e non-ancora. Il pensiero non è pensato perché è già qui, ecco perché è non-ancora. Il velo del cinema non svela, non è già-qui, perché mentre svela anche vela, è non-ancora. Ma ancora una volta ciò che conta più che il velare il mistero con complotti forsennati o lo svelare attraverso complotti che ricoprono forsennando il soggettile, cioè piegare dispiegare ripiegare, è proprio questa operazione che piegandosi dispiega il dispiegato. The Shrouds non svela alcun segreto dietro lo schermo ma svela il velamento, il tracciamento. La vera analogia non è tanto quella cui alludeva Crary nel 1990 quando osservava che la nuova tecnologia stava per soppiantare o oltrepassare le potenzialità del cinema, ma è piuttosto quella di cui parlava Lyotard. Il cinema, con pellicola o senza pellicola, è una macchina per pensare perché è “in mezzo ai suoi ‘dati’ come l’occhio è nel visivo e la scrittura nella lingua”. Pasolini nel saggio Il cinema di poesia pensava di poter attuare il libero indiretto soprattutto grazie al cinema, lo sguardo della cinepresa non per guardare i personaggi e nemmeno per far guardare attraverso lo sguardo dei personaggi, ma per “guardare insieme”, come diceva anche Jean Mitry. Anche per Derrida il cinema in quanto ipnosi, fascino e identificazione, è un pensare insieme, come in una seduta psicoanalitica. Lo schermo del cinema analizza e fa apparire tutti i nostri fantasmi. Questo è il credito che è alla base della credenza nel cinema.

Karsh invece vuole trasporre l’evanescenza, l’incertezza, l’inesauribilità del sensibile su dati inscritti in una superficie lucida e liscia rimuovendo il cordone ombelicale con la superficie natale che è il corpo che non solo è legame tra me e gli altri ma anche tra pensiero e sofferenza. Ma se pensiamo è perché nonostante tutta questa pienezza di dati qualcosa sempre manca, qualcosa è pur sempre non ancora inscritto, perché i nostri corpi sono sessuati a differenza di quello di Hunny, quindi sono circuiti incompleti che richiedono altri circuiti.

Con James Ballard, Cronenberg condivide l’interesse per il rimodellamento del corpo da parte della tecnologia, che è un processo antropologico nel quale siamo coinvolti tutti noi. Ma questo è solo un lato della cosa, il più rozzo forse, la bruta fantascienza, l’altro lato, nascosto ma più importante e radicale, è estrarre dalla collisione fra corpi e tecnologia nuova energia, anche sessuale, nuovi potenziali. Questa è l’ossessione di Cronenberg che si intreccia con l’orrore del desiderio, un desiderio hegelianamente lacerante, estenuante, infinito che assume diversi volti nella fenomenologia cronenberghiana. Dall’abuso di cosmetici che, in un futuro imprecisato e angosciante, stermina le donne di Chimes of the Future (1970) ai parassiti che sostituiscono gli organi umani in Shivers e al trapianto cutaneo di Rabid (1977) – dopo un incidente di moto – che generano, tutti, virus mortali e un’aggressività tendenzialmente genocida, fino alle mutazioni ancora più clamorose di Scanners, Videodrome e La mosca e all’erotismo patogeno e malato e metallico di Crash, delle sue lamiere e delle sue protesi, e, infine, al definitivo eXistenz messa in scena del desiderio dell’orrore del corpo viscoso e putrescente che culmina nel disfacimento del corpo nel virtuale.

Certo il corpo non è mai la dimora dell’intimità, dell’identità, un riparo in cui cova il familiare. Cronenberg mostra che il corpo, il corpo proprio, è corpo estraneo, straniero, un mostro che si tocca da sé, una proprietà espropriata quantomeno dagli altri media con cui il medium del corpo è in connessione, come il sistema nervoso di Scanners o la televisione di Videodrome. Primo fra tutti i media, medium formatore del soggetto e dell’oggetto di cui i medium non sono che protesi che ne prolungano e amplificano la potenza come fossero un sistema nervoso più esteso (Scanners), il corpo si trasforma, è una soglia mobile e permeabile al divenire-altro, divenire-macchina o divenire-animale. Il corpo è aperto, non strutturato e disponibile all’eccesso pulsionale. Tuttavia il corpo è anche soggetto al potere, il potere si è addentrato nel corpo, ecco perché l’esodo antropologico in Cronenberg, quello verso cui spinge Ballard invitando alla sperimentazione e all’immaginazione, è ambiguo: l’incremento di potenza, il divenire, tende a non distinguersi dai poteri di un controllo onnipresente, come ne Il pasto nudo dove, oltre Kafka, l’immaginazione viaggia libera sotto un controllo disseminato. Tutta questa mutazione, questa descrizione clinica, questa mescolanza di organico e inorganico, avviene o si annuncia sotto il segno dell’incertezza e dell’ambivalenza, il corpo è una potenza ma, insieme, è sempre corpo del potere. Già in Rabid, The Fast Company (1979), ambientato nel mondo delle corse, o in The Chimes of the Future, metallo, auto, moto, secrezioni, cisti grasse, escrescenze, trapianti di organi, ustioni si combinavano, in modo inquietante, con pratiche erotiche estreme e bizzarre, alterando equilibri e convenzioni, in una dialettica complessa e ambigua fra vecchia e nuova carne, in un processo di trasformazione dove la decomposizione (Videodrome, La mosca, Crash) apre il domani di un mondo nuovo che si disfa di questo mondo di derelitti, di fossili che noi stessi, con il nostro corpo, siamo diventati. È il mito di Frankestein, davvero così cinematografico, il sogno del trionfo della vita sulla morte, di una continua mutazione che ricrei la vita, come fa il cine-occhio di Vertov che contesta e supera la rappresentazione dell’occhio del corpo umano per fondare una nuova visione grazie al dispositivo tecnologico: il cinema. E, infatti, in Crash gli incidenti, le collisioni, il disfacimento che scatena nuovi flussi energetici ed erotici si compie sotto l’immagine altamente sessuale di James Dean e Jane Mansfield: un desiderio di fondersi con la tecnologia.

Proprio il corpo manca all’intelligenza artificiale di Hunny è quello che dà Cronenberg, un corpo che certo non è solo umano. Il sudario di The Shrouds è la traccia di quell’operazione se si vuole macchinica e pericolosa chiamata cinema, un corpo materiale e immateriale che è l’analogon del pensiero, un’assenza che rende il presente (quei corpi sono là in quanto immagini qui) e una presenza che rimanda ad un’assenza (quelle immagini sono qui in quanto corpi là). L’analogia non è la rassomiglianza, a cui non credeva nemmeno Arnheim, condannata da Pascal (“Qual cosa vana è la pittura, che si fa ammirare per la rassomiglianza delle cose di cui non si ammira l’originale”, Pensieri). L’analogia del cinema è quella della corrispondenza tra genio e natura di cui parla Kant nella Critica del giudizio, l’analogia è la regola. Che regola? Quella tematizzata nel Tractatus logico-philosophicus (pubblicato nel 1921), in cui Wittgenstein afferma che la forma di raffigurazione logica, ciò che l’immagine (disegno, parola, diagramma…) ha in comune con la realtà, non è un rispecchiamento, una rassomiglianza iconica, un’imitazione o un riflesso, cioè non è che l’immagine rifletta o rispecchi la realtà, perché la forma di raffigurazione è trascendentale, e non empirica. Infatti essa non è raffigurabile, l’immagine non può raffigurare tale forma di raffigurazione, non può renderla visibile, perché la forma di raffigurazione è la condizione stessa della visibilità, della raffigurabilità. L’immagine si rapporta, anzi proietta sui fatti. La proiezione è il metodo, o meglio: il rapportarsi degli elementi dell’immagine sugli elementi della realtà. I segni linguistici nominano la realtà, come il dito che indica la cosa: quel dito è la proiezione gestuale della cosa indicata. Nel dito si apre un mondo. Il metodo di proiezione è una regola di traduzione. Il metodo di proiezione è una regola di traduzione: traduzione di un linguaggio in un altro, di un gesto in una cosa (il dito che indica l’oggetto, la parola che nomina l’oggetto). Perché è possibile tradurre un linguaggio in un altro? Perché hanno un’interna somiglianza (che non è iconica, empirica): la forma di raffigurazione logica. “La realtà che il cinema riproduce e organizza è la realtà del mondo nel quale siamo inclusi, è il continuum sensibile di cui la pellicola riprende una sagoma insieme spaziale e temporale” (André Bazin, “Morte ogni pomeriggio”, in Che cos’è il cinema?). Ma la mimesis qui, per dirla con il Derrida che decostruisce Kant, è piegata, l’analogia non è tanto quella della pellicola ma quanto quella del logos o della regola per cui il film si scrive come sotto dettatura e la riproduzione non è mai imitativa. Il cinema, scriveva Bazin, ripete ogni istante della vita ma la morte non un istante dopo un altro. La ripetizione cinematografica della morte è un assurdo, anzi la morte è irrapresentabile, la sua rappresentazione, continua Bazin, è oscena perché non si muore due volte. Ma Bazin aggiungeva: “Prima del cinema si conosceva solo la profanazione dei cadaveri e la violazione delle tombe. Grazie al film, si può violare oggi ed esporre a volontà il solo nostro bene inalienabile”. In questo senso ontologico e farmacologicamente baziniano, come fosse un double bind, film di Cronenberg è meta-cinematografico, anzi: un’eccedenza rispetto al parergon cinematografico.

Ecco perché The Shrouds è una macchina per rappresentare, pensare, soffrire ed elaborare il lutto, la sofferenza che nasce dall’impossibilità di unificare e controllare completamente, di identificare, incorniciare e inquadrare, insomma di rappresentare (la morte) (del) (e) (il) (cinema). E solo in questa curvatura, in questo segno che è come un non-segno, che non significa niente (di kantianamente determinato), The Shrouds è un’auto-bio-grafia non solo e non tanto di David Cronenberg ma del cinema.

Toni D’Angela

Bibliografia

H. Belting, Per un’iconologia dello sguardo

A. Bazin, Che cos’è il cinema?

M. Blanchot, L’infinito intrattenimento

M. Blanchot, L’eterna ripetizione

M. Blanchot, Après coup

N. Burch, Il lucernario dell’infinito

W. Burroughs, È arrivato Ah Pook

W. Burroughs, La rivoluzione elettronica

J. Crary, Le tecniche dell’osservatore

J. Crary, Terra bruciata

G. Deleuze, Francis Bacon. Logica della sensazione

G. Deleuze, L’immagine-tempo

G. Deleuze, La soggettivazione. Corso su Michel Foucault (1985-86/3)

J. Derrida, B. Stiegler, Ecografie della televisione

J. Derrida, Pensare al non vedere

J. Derrida, Economimesi. Politiche del bello

F. Ferrari, L’antinomia critica

M. Foucault, Eterotopie

M. Foucault, Sorvegliare e punire

I. Kant, La Critica del Giudizio

J.-F. Lyotard, Il dissidio

J.-F. Lyotard, L’inumano

M. McLuhan, L’uomo e il suo messaggio

T. Negri, Arte e multitudo

J. Rancière, Il disaccordo

T. Todorov (a cura di), I formalisti russi

P. Valèry, Il cimitero marino