Hollis Frampton quasi ancora adolescente comincia una corrispondenza con il modernista par excellence Ezra Pound, cui farà visita nel 1957, quando Frampton fece un viaggio in Messico dove era ricoverato il vecchio poeta. La catastrofe della poetica modernista: Pound, la tabula rasa e la guerra. Ma Frampton in una conversazione televisiva del 1978 ricorda che un tempo si era considerato per un attimo un “New York Type Painter”, quando ammirava l’Espressionismo Astratto. Ha cercato di essere un pittore “but I did not like paint”. Gli piaceva di più la fotografia. Ma fare il fotografo nella New York di fine anni Cinquanta, ricorda Frampton in un’altra intervista, era come essere immersi in un vacuum. I fotografi erano tutti come Richard Avedon. Beautiful people che scattavano foto di beautiful people per i magazine di moda. I pittori e gli scultori invece erano più interessanti. Frampton si trasferirà a New York nel 1958, insieme a Carl Andre e Frank Stella, conosciuti qualche anno prima e che saranno tra i pittori e scultori più interessanti di quegli anni. È la New York del poeta Frank O’Hara – che era anche critico e curatore d’arte. E di Jasper Johns.

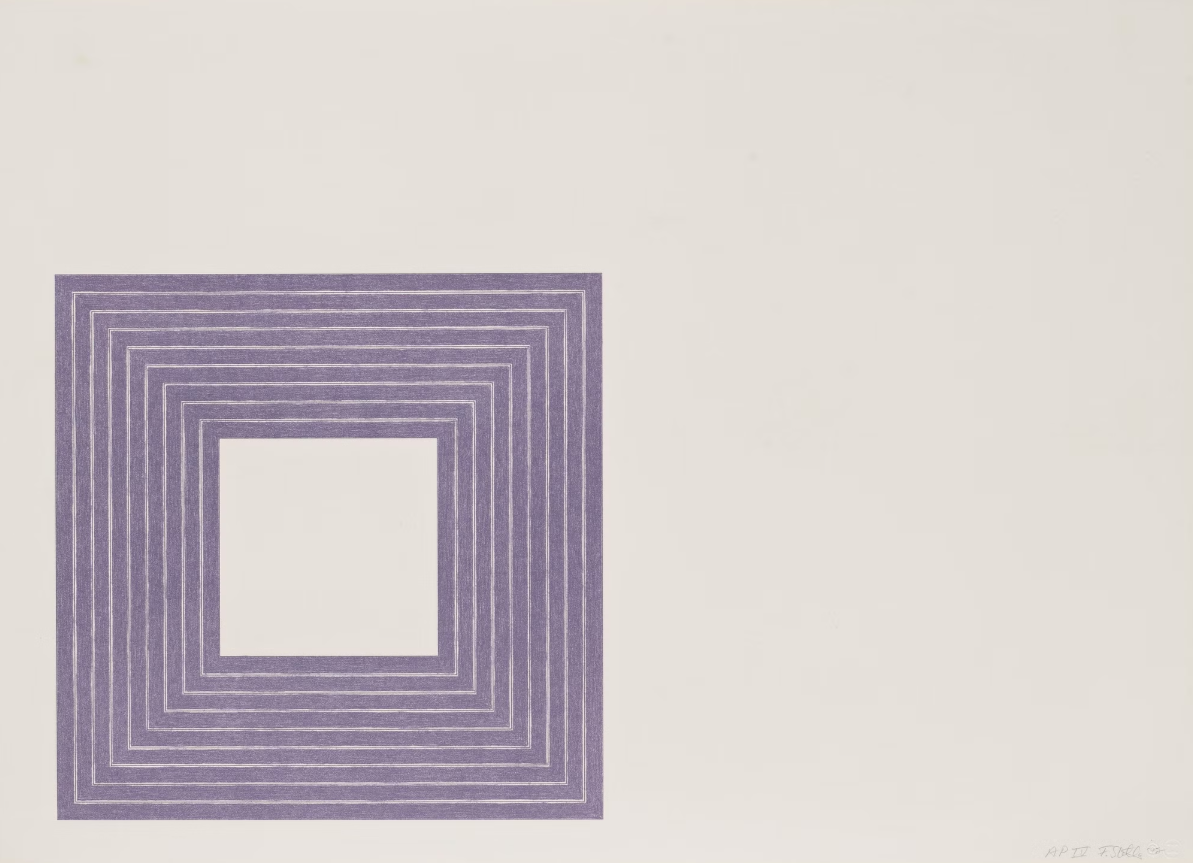

Jasper Johns è un artista importante per Frank Stella. L’arte di Johns gli ha suggerito un modo per eliminare la soggettività e rappresentare un oggetto nella sua struttura, nella sua materialità – come accadeva in quegli anni anche con Robert Ryman, un tratto affine alla pratica filmica dell’amico di Stella, per l’appunto: il filmmaker strutturalista Frampton. L’uso della ripetizione, la serialità di Johns conferma e rafforza ulteriormente questo processo di dimagrimento del soggetto, come diceva Gianni Vattimo negli anni Ottanta. Ma meno ironico e più severo di Johns, Stella per il suo non–objective imagery adotta un linguaggio più strutturalista rigettando i segni dello spettacolo dei consumi che invece Johns manipolava con intelligenza e ironia. I segni della società dei consumi distraggono e sono percepiti nella distrazione. Invece Stella vuole forzare l’attenzione dello spettatore chiamato a concentrarsi sui materiali e sulla struttura dell’opera. Qualcosa di affine ad altri artisti che in quegli anni impiegano la griglia kraussiana e cioè Agnes Martin e Robert Ryman e anche a Hollis Frampton. In quegli anni vi sono molti rapporti tra artisti e filmmaker dell’avanguardia.

Uno dei primi dipinti di Stella, ossia uno dei “Black Paintings” (1958-59), è The Marriage of Reason and Squalor II (1959), “II” perché per il MoMA che l’aveva ospitato nel 1959 realizza/ripete una seconda versione di questo quadro. In generale i titoli riflettono la situazione emotiva di Stella che in quegli anni era problematica, critica e depressa. In questo caso il titolo annuncia una dialettica tra ordine e disordine, forma e informe, tra l’ordinato abbinamento di linee e il flusso entropico. Fu il minimalista Carl Andre, amico di lunga data sia di Stella che di Frampton, a inventare per la prima volta il titolo nel 1957 per una serie di suoi disegni a pastello che poi distrusse. Entrambi erano convinti di vivere questo matrimonio nella New York di fine anni Cinquanta. (Purtroppo il nome di Andre è collegato ad un altro matrimonio finito molto male, con il femminicidio di sua moglie, l’artista Ana Mendieta).

È proprio il connubio tra ragione e squallore, ovvero di controllo e flusso, di accoppiamenti tra le differenze, di piaceri dissonanti nella coniugazione, che permette la creazione di questi “Black Paintings”. Come per le griglie di Martin, guardando da vicino questi quadri neri essi rivelano segni della mano dell’artista: piccole gocce di vernice, bordi sfocati nelle linee nere, larghezze variabili dello spazio bianco intermedio e variazioni tonali negli strati di colore. La configurazione generale si sposta leggermente verso destra, prova della mano dominante di Stella. Da lontano invece questi stessi quadri sembrano così austeri e puri, rigidi e ordinati.

Questo approccio distaccato e seriale alla creazione artistica per molti critici e storici riflette lo spostamento economico verso la produzione di massa e la crescente cultura delle merci e dello spettacolo negli Stati Uniti negli anni Sessanta. Ma quello che interessa, qui, è, per dirla con Frampton, la tensione della superficie dei quadri di Stella che presenta un’aria di famiglia, un’amicizia con i film di Frampton, per esempio Palindrome (1969). Il biomorfismo di Palindrome – a cui del resto alludeva lo stesso Frampton – è la trascrizione animata delle combinazioni di objet trouvé, figure impresse sulle code delle pellicole. Le figure fluttuanti si irradiano dagli scarti ma al tempo stesso dalla potenza più che automatica, meccanica della struttura motorizzata che fa variare 12 volte 40 “frasi” salvate dalla spazzatura. Il biomorfismo di Baziotes e Gorky dei primi anni Quaranta in effetti era correlato all’automatismo della scrittura inconscia di derivazione surrealista importata a New York da Roberto Matta. L’inconscio nel film di Frampton è ri-levato dalla meccanica non organica. Frampton è più interessato all’intreccio (strutturale), a quella che Carlos Williams ha chiamato “progression”, che non alla fabula, quella a cui rimandano i titoli dei quadri dei primi anni Quaranta di Baziotes e altri. Forme aliene, coalescenze, figure animate, fulmini, oceani, lune, certo, ma il “biomorphic imagery”, nella sua energia grottesca, è incorporato nella morfologia strutturale. Trasformazione e riscrittura affidate più che all’inconscio junghiano a quello più-che-automatico della macchina. In Palindrome non c’è un organicismo romantico alla Brakhage o Baillie ma piuttosto, citando Deleuze che cita Worringer, un’astrazione meccanica: “la potenza della ripetizione”. Potenza che è scatenamento, la “potenza scatenata della ripetizione”.

In Surface Tension (1968) Frampton innalza ad un livello di maggiore complessità questa logica di dissenso della interferenza, del divorce tra suono e immagine: del resto il marriage di Stella era più un divorzio o, quantomeno, una tensione. Williams Carlos Williams in Paterson scriveva che il Divorce era “the sign of knowledge in our time”. Attraverso l’opacità della superficie trasparente dell’acquario di Surface Tension, in cui nuota il pesce sulla spiaggia – pesce che ricorda certi pesci di Milton Avery – che nuota nella superficie del mare ma attraverso quella superficie di tensione che è il vetro dell’acquario. La superficie come tensione e non finestra albertiana. La coesione della composizione che tiene insieme le particelle, la coesione classica, la struttura invisibile, l’ordine simbolico. Dall’interferenza tra le immagini e i suoni scaturisce un’energia insolita. L’interfaccia non è lineare: immagine e suono anziché ancorarsi l’una all’altra slittano l’una sull’altra attraverso l’attrito, l’interferenza, la superficie di tensione. La prassi filmica di Frampton come di Peter Gidal è al tempo stesso anche prassi teorica. Una prassi materialista che disarticola e riarticola i materiali e il linguaggio del film, i materiali che sono già linguaggio e il linguaggio che è già materiale. I pallini epifanici della pellicola che rivelano la materialità del film, il mascherino convenzionale e ormai arcaico, la frammentazione dello spazio e del tempo sono certo “metodi caratteristici” di quella disciplina che è il cinema – che Frampton chiamava film. Surface Tension è un’indagine kantiana delle condizioni di possibilità espressive del medium filmico a partire dai suoi elementi formali, che poi sono quelli materiali in States (1967), cioè gli stati perpetui di cambiamento dal solido al liquido al gassoso: una cosmologia elementare, primordiale, “strutturale”. L’unica informazione che conta in Information (1966) è che, come aveva intuito anche Norbert Wiener prima di Marshall McLuhan, è quella per cui i media modificano ed estendono il sensorio umano e che il medium è di per sé un organo sensorio. In una società in cui l’arte è ormai diventata industria culturale – come sapeva bene Adorno – e che impiega sempre più mezzi e materiali dei processi di produzione del capitalismo, l’artista non può più ancorarsi in un’autonomia sdegnata e polemica. La purezza, l’autonomia dell’arte, scrive Benjamin Buchloh, è stata smantellata dallo sviluppo dei processi di produzione del capitalismo del Secondo dopoguerra.

Peter Gidal (ma anche Stephen Heath) insiste sul materialismo del film strutturalista, quindi sulla politica di questo film. La dialettica dello structural film si gioca nello spazio di tensione tra il materialismo dei suoi elementi, la superficie, la grana, la luce, il movimento e la supposta realtà “rappresentata”.

Robert Ryman insiste anche lui sulla tensione delle superfici e fa sentire la materialità dell’ottico. Nel 1967 introduce elementi installativi fuggitivi, precari all’interno delle sue composizioni, tracce dello studio e del display sono registrate all’interno delle opere, mentre nei musei e negli spazi espositivi, queste tracce sono invisibili, rimosse, nascoste. Fogli di carta o mylar (trasparenti) sono affissi direttamente nel muro con la pittura per estendere il supporto. La tela è “framed”, incorniciata con il gesso, con linee scattanti di gesso, carta usa e getta, oppure il frame è dipinto sul muro. Si “sente” che c’è un’esposizione, un display, una struttura che accoglie e in qualche modo interpella lo spettatore chiamato ad essere consapevole di tale dispositivo e a interagire più attivamente con esso.

Per due mostre del 1969 e del 1970, a Los Angeles e a New York, Ryman dipinge 24 quadrati acrilici su muri di differente lunghezza in un caso usando del nastro adesivo per ogni “square” e nell’altro riproduce il “masking-tape frame” prendendo le misure degli spazi. Questa seconda mostra si chiamava Using Walls. Il suo interesse era quello di provocare una “visual response”, più che una “conceptual distance”, come invece cercavano in quegli anni i suoi amici artisti concettuali, di cui la prima critica-pioniera fu proprio la compagna di quegli anni di Ryman, Lucy Lippard. Il nastro adesivo è una traccia che non solo rende impuro il contesto espositivo, ma lo rende anche effimero, transitorio.

Ryman era minimalista? Non proprio, anche perché comincia qualche anno prima di Morris, Judd e altri. Spesso però è associato ai minimalisti perché la sua pittura è un oggetto e anche Morris e gli altri rinunciano alla scultura a favore di oggetti, moduli, opere tridimensionali. Ryman, con Johns e Frank Stella, contribuisce molto in quegli anni al cambiamento di percezione dell’opera d’arte, del quadro, concepito, percepito, vissuto come oggetto e non come illusione, immagine, rappresentazione di oggetti. In particolare il suo uso del pennello, più che la sua pennellata. Ryman conferisce aura alla routine, al processo del painting che non ha un’aura acquisita, di riporto, perché trasmette messaggi e veicola ideali. Con Ryman l’applicazione visibile e materica della vernice, e non solo di quella, ha di per sé un’aura. Il painting di Ryman è un’interazione tra la superficie, il supporto e il pennello, la registrazione visibile e sensibile dell’applicazione della pittura. Il pennello è metafora del gesto e tecnica di applicazione: c’è dello “strutturalismo” in Ryman.

In comune con Morris, Judd e gli altri minimalisti dei primi anni Sessanta, Ryman ha l’attenzione, anzi l’enfasi sui materiali e per l’uso dei materiali. Le linee di vernice sui quadri di Ryman hanno un’affinità con i piani di metallo dei minimalisti e l’uso del pennello di Ryman fa sentire la gravità e l’alea come i feltri cascanti di Morris.

Il pennello, l’uso del pennello in Ryman è indexicale, come quando Duchamp fa il calco della sua guancia o, ancor prima, allestisce il “Grande Vetro”; è un segno della esecuzione, del gesto ma al tempo stesso è anche uno strumento di costruzione. Ryman nell’uso del pennello è performativo ma non è anti-espressivo: non vuole ridurre il dipingere ad una essenzialità o purezza. La sua pittura è oggetto ma oggetto esperito, vissuto nel tempo e nello spazio, senza confini fissati una volta per sempre, come nella prassi filmica, questa volta, di un altro strutturalista, cioè Paul Sharits, il quale era interessato come Ryman a provocare nello spettatore una “visual response”.

Il flicker di N:O:T:H:I:N:G e T,O,U,C,H,I,N,G, che Sharits realizza nel 1968, confonde i colori, non permette alla mente coscienziosa e assennata di fissare i colori, non si può decidere che colore sia, si tratta di una nuova estetica, una nuova concezione del sensibile, un’espansione della nostra esperienza sensoriale, più estesa di quella a cui siamo assuefatti, che si radica nelle possibilità stesse del medium inteso come supporto fisico (dramma della celluloide) e sistema di regole (il film strutturale), senza alcun riferimento alla rappresentazione o alla narrazione e che può provocare panico, ansia, nausea, vertigine nello spettatore. Il “soggetto” di N:O:T:H:I:N:G è il film in sé e per sé, il film stesso, la sua forma (shape), la sua vita, il suo respiro, i suoi inciampi, le sue rigature, il corpo del film nella sua gloriosa mortalità declinata nella fenomenologia delle sue figure: ritmo, flicker, colore, pellicola, emulsione. Ma Ray Gun Virus (1967) era già come un morbo che si insedia nel corpo e nell’anima, quando l’affezione si radica nelle membra e nella mente. Galeno nel suo De locis affectis aveva annodato epilessia e piacere sessuale. L’atto sessuale fa parte della famiglia delle convulsione, come l’epilessia che nasce quando il cervello è inondato di umori densi, come l’agitazione nervosa, accumulativa (seriale) e flickering dei colori e dei “rumori” di Ray Gun Virus. Le immagini udibili e visibili sono onde ed emissioni che, come il sesso, fanno spasimare. Come l’occhio e l’orecchio non sono affatto dissociati, così la correlazione strutturale degli elementi di base del cinema e il disturbo “afrodisiaco”. Se è un cinema della mente, questa non è quella logica: il film strutturale di Sharits ha una mente correlata agli spasmi del corpo e al pathos. È come il piano di consistenza deleuzeano che non preesiste all’agencement di suoni e immagini che lo compone. Una convulsione di piaceri e disturbi. Il flicker è un disturbo di per sé – interrompe la continuità trasparente che fonda l’illusione della trasparenza – ma il film è un virus proprio per il suo pathos, con cui “affetta” lo spettatore, sia il latino affectus che il greco pathos significano disturbo e preludono alla malattia, al virus.

Nella pittura di Ryman noi vediamo immagini – che sono l’how e non il what – entro e generate dalle proprietà materiali e giudichiamo queste estetiche: proprietà estetiche degli oggetti. Il dramma non della celluloide, come diceva Sharits, ma della vernice. In fondo già Robert Rauschenberg diceva di co-comporre con i materiali e non di impiegare e utilizzare i materiali come un apprendista stregone, un soggetto forte che domina gli oggetti. Queste sono le immagini che costituiscono l’“idea” del painting: no ideas but in things, per dirla con William Carlos Williams. E l’uso del pennello è un’immagine di questo gesto pittorico e non semplicemente un mezzo.

La pittura di Ryman più che minimalista è materialista, è objectivity, ma nell’accezione di Williams: “No ideas but in things” (Paterson, 1946-58). Un materialismo poetico.

Williams, pediatra, critico letterario e poeta, chiama la sua tecnica a mosaica, cubista, “objectivism”. Fa poesia delle cose, attraverso un linguaggio comune, americano, che contrasta quello più colto della tradizione inglese, impiegando un “live speech”, per riscoprire l’energia primaria, principio elementare di ogni arte, quell’energia che risuona nel mito della verginità dell’America cantato da Walt Whitman, quello con cui perfino il modernista Pound dovette stringere un “patto” perché è lui, che Pound ha “detestato ormai per troppo tempo”, che ha abbattuto “il nuovo legno” che Pound e gli altri sono chiamati a intagliare.

“Ora l’erba, domani

le dure foglie ricciute della carota selvatica

Uno ad uno si definiscono gli oggetti –

Tutto si anima: chiarezza, profilo di foglia”

(Williams, “Spring and All”)

“On all sides

the world rolls coldly away”

(Williams, “The farmer”)

All’inizio Williams era ancora influenzato da Ezra Pound, le sue parole erano eleganti, espressione di immagini e sentimenti, ma presto la sua poesia si fa più concreta, attenta alle piccole cose, ai dettagli poveri, diventa oggettiva. Che vuol dire? Per Williams la poesia, come l’arte, non narra né spiega, ma presenta, un po’ come quel bianco dell’affresco di Beato Angelico commentato da Georges Didi-Huberman. Ma non è una poesia fredda o distaccata, perché l’oggetto è in relazione con la vita umana. Così come non sono mai freddi né Sharits né Frampton. La poesia spesso comincia con annotazioni vivide, concrete, reali, obiettive ma legate alla percezione del soggetto ma subito si allargano, come ne I panfili. Nel mondo non c’è solo l’uomo, il soggetto, il soggettivismo.

A lungo la pittura è stata idealismo, sublimazione del materiale, trasfigurazione della materia, investimento soggettivo dell’oggettività. La pittura di Ryman è un “making something visible”. Ryman ha detto: “I do something with the paint, but I’m not painting a picture of anything”. Già il Modernismo l’aveva fatta finita con la concezione della pittura come rappresentazione, finestra albertiana attraverso la quale guardare il mondo e leggere narrativamente il suo significato. Collage picassiano e pittura astratta non sono più rappresentativi. Come non lo sono i pannelli bianchi di Rauschenberg, più sonori che ottici. Ci sono cose nella pittura di Ryman che stanno anzitutto dentro il “framework of the painting” che rende visibile qualcosa. In fondo è la domanda metafisica per antonomasia: perché qualcosa piuttosto che il nulla? La fisicità della pittura di Ryman fa sentire ancor di più la fisicità delle cose, delle altre cose che non sono pittura. Ecco perché Ryman dipinge la pittura. La sua concezione di reale è più espansa rispetto a quella dei minimalisti. Il reale è informato, investito, rivelato dalle proprietà fisiche del pennello e dalla performance, dalla psicologia del momento; l’esperienza è vissuta e espressa attraverso tutti i sensi, nel tempo e nello spazio. Le proprietà materiali dell’esperienza sono esperite attraverso gli organi di senso. L’esperienza, come diceva nel Settecento il filosofo Hume, è anzitutto una collezione di percezioni che in seguito l’uomo congiunge insieme a ciò che ha già percepito nel passato: questa operazione Hume la chiama “human nature”.

“Narrative has been the telling of anything because there has always been a feeling that something followed another thing that there was a succession in happening”, (Gertrude Stein, “Narration: Lecture 2”, 1935).

“What are philosophers, scientists, religionists, they that have filled up literature with their pap? (…) Stein simply erases their stories, turns them off and does without them, their logic (founded merely on the limits of the perceptions) which is supposed to transcend the words, along with them. Stein denies it. The words, in writing, she discloses, transcend everything. (…) the composition of the words determining not the logic, not the ‘story’, not the theme even, but the movement itself, (William Carlos Williams, “The Work of Gertrude Stein”, 1931).

Ciò che conta per Frampton è la tension, la tempra che genera energie. La duration dei suoi 16mm altro non è che il tempo del racconto, il dispiegarsi insieme della coscienza dello spettatore e della narrazione che è quella degli elementi. Una narrazione niente affatto descrittiva o denotativa ma differente, che Stein chiamerebbe “succession in happening”.

Pound suggeriva ai poeti: “Don’t be descriptive”. Frampton l’ha ascoltato. In (nostalgia) (1971) – dodici sequenze in cui bruciano dodici fotografie – Frampton depenna la descrizione, cioè in questo caso il rapporto che articola suono e immagine, poiché la voce fuori campo descrive non la fotografia inquadrata ma quella successiva, la descrizione verbale è una nostalgia dell’immagine visiva.

Il nostro pensiero, per Hume, non ha una illimitata libertà e il suo “potere creativo” si trova nella “facoltà di comporre, trasporre, aumentare o diminuire i materiali forniti dai sensi e dall’esperienza” (Ricerche sull’intelletto umano), magari attraverso quella che Williams chiamava “repetitiousness” e “iteration” e “extension”, non un “progress” ma una “progression” affine alla tensione tra differenza e ripetizione di Sharits e Frampton. Così fa il pittore: la sua pittura è la capacità di organizzare la pura esperienza sensoriale in patterns of relations.

Ma, come noto, l’avanguardia storica ha posto troppa enfasi sull’originalità. Auratica, in fondo, è ancora l’opera d’arte modernista, questa è “segno sostitutivo” (Hal Foster), originale: è “Make it new”. Ezra Pound: “An ‘Image’ is that which presents an intellectual and emotional complex in an istant of time”. Nel 1913 Pound, in A Few Don’ts – raccolto e ripubblicato poi in Pavannes and Divisions nel 1918 – scrive che la presentazione di questo complesso dà immediatamente un “sense of sudden liberation”. Immagine modernista. Di conseguenza, il Minimalismo, quasi per reazione o differenza, ha posto attenzione più ai materiali e alla serialità (ripetizione) per decostruire il primato del soggettivo, la pittura di Ryman, che è ancora più materialista della Minimal Art, come l’empirismo di Hume, ci consegna ad un altro concetto per cui non si dà soggetto senza oggetto e viceversa. Per Hume la natura umana (l’animale uomo che si soggettiva) consiste nell’organizzare l’esperienza sensoriale in modalità di similarità e differenze. Può essere anche la definizione del pittore – o, quantomeno, di Ryman.

Toni D’Angela

Frank Stella, Hollis Frampton (1972)